사례 하나. 최근 거제도의 한 편의점 점주가 생활고로 목숨을 끊었다. 곪았던 문제는 본사의 일방적인 계약 조건. 점주들은 이런 내용을 언론에 호소하면 고소까지 당하는 요상한 계약을 맺고 있다.

사례 둘. 올 3월부터 2016년 3월까지, 대기업 빵집은 동네 빵집이 있는 곳으로부터 500미터 이내에 새 점포를 열지 못하게 됐다. 불만은 기존 프랜차이즈 점주들 사이에서도 터져 나왔다. 일부 점주들이 점포 확장에 걸림돌이 생기자 역차별을 주장했다.

사례 셋. 서울시는 지난 3월 8일, 전통시장을 살린다는 취지로 두부, 달걀, 떡볶이 등 51가지 품목에 대해 마트 판매를 제한했다. 이 조치가 적용된 대형 마트는 버젓이 떡볶이를 팔면서 ‘불볶이’라는 식으로 꼼수를 부렸고, 결국 서울시는 한 달 만에 이 방안을 사실상 철회했다.

사례 넷. 최근 미국 뉴저지에 카페베네, 파리바게트, 뚜레주르가 연이어 점포를 열면서 한인 타운에서도 ‘골목 상권 침해’ 논란이 불거졌다. 근처에서 가게를 운영하는 한인들은 실제로 영업 이익이 눈에 띄게 줄었다고 했다. 프랜차이즈에 동요한 건 한인들뿐이었다.

사례 다섯. 금호동의 한 레스토랑의 개업 목표는 “가로수길로 가는 주민을 잡는 것”이라고 말했다. 동네에 괜찮은 식당이 생겨도, 정작 주민들은 유행처럼 사람들이 몰리는 동네에만 간다고 호소했다.

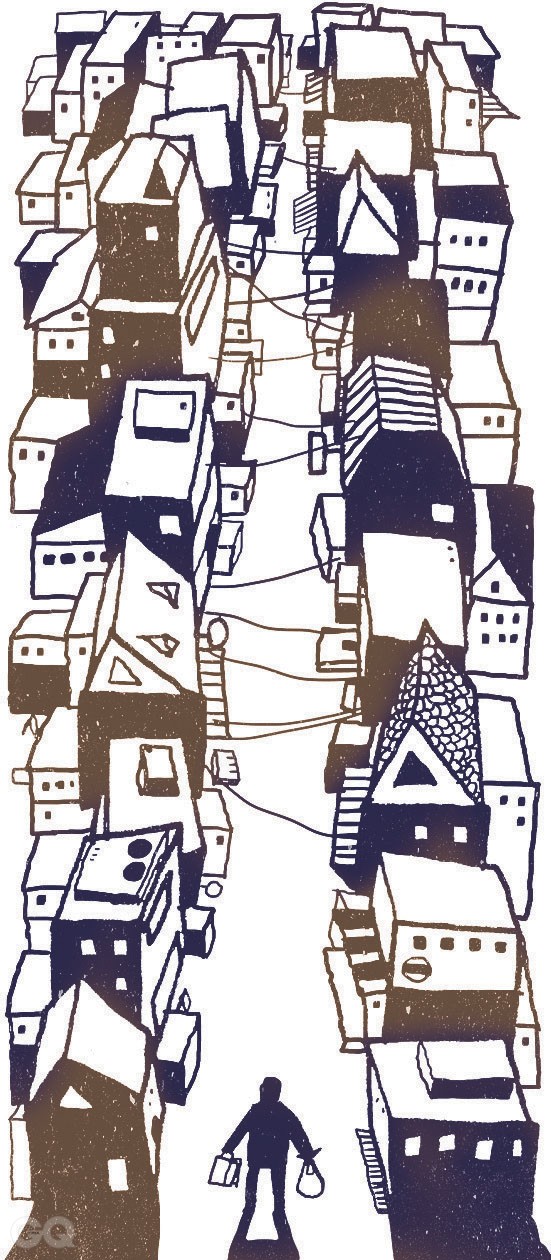

모두 최근 한 달간 일어난 일들이고, 골목의 문제가 한꺼번에 터져 나오고 있다는 증거들이다. 언론과 정부는 소상공인을 대기업과 프랜차이즈로부터 지켜내는 문제에 초점을 맞추고 있지만, 사실 더 근본적인 문제가 골목마다 웅크리고 있다. 왜 자영업자들은 여러 종류의 ‘장사’ 중에서도 편의점 운영에 의존할 수밖에 없을까, 왜 가게의 제품이 아니라 가게의 이름이 흥망성쇠를 좌우할까, 정부는 왜 미봉책인 줄 알면서도 제한과 규제에 집착할까, 왜 국수부터 김밥에 이르기까지 평범한 동네 식당에서도 충분히 잘할 수 있는 업종에까지 프랜차이즈가 군림할까, 왜 도쿄나 뉴욕처럼 골목마다 오랜 시간 쌓아온 특색을 그대로 유지하는 가게가 드물까…. 그 의문에 끝에 서면 상인과 소비자 모두의 의식 문제를 지적하지 않을 수 없다. 골목 문화를 향유하지 못하는, 좋고 나쁘고 서로 다른 것들의 차이를 알아보지 못하는 우리의 현실과 마주칠 수밖에 없다.

대기업이 휘두르는 힘의 횡포는 끊어도 끊어도 도마뱀처럼 자랄 것이고, 그런 관행과 불법은 반드시 바로잡아야 하지만, 모든 목표가 대기업과 프랜차이즈를 묶어두는 데 머무르면 안 될 일이다. 대기업이 빠지고 난 뒤의 골목을 우리가 어떻게 즐기고 살릴 것인가를 고민해야 한다. 골목 상권 문제는 당장은 급박한 생존 문제지만, 질과 수준을 끌어올려야 할 장기적인 문제기도 하다.

최근 동네 빵집의 성공 사례로 홍대 인근의 특색 있는 빵집들이 자주 언급된다. 문제는 그게 홍대 앞으로 국한됐다는 점이다. 그들의 성공 전략을 단순히 모방하면 골목은 또다시 개성을 잃기 쉽다. 가로수길이 개성을 잃어가는 걸 목격한 바 있지 않나? 골목을 풍성하게 만드는 일은 특정 지역의 과제가 아니다. 다 똑같은 방식으로 성공하자는 것도 아니다. 작은 가게 주인만의 고민도, 프랜차이즈 전략팀만의 고민도, 국회의원만의 고민도 아니다.

최신기사

- 에디터

- 손기은

- 일러스트레이션

- 김상민