요즘 자동차 업계에선 20세기에 유행한 차종과 기술, 장비, 브랜드, 심지어 인물까지 다시 떠오르고 있다. 유행은 돌고 돈다.

낭만적인 스포츠카 1980~1990년대는 일본 자동차 산업의 황금기였다. 거품경제는 팽창의 정점을 찍었다. 기업들은 쑥쑥 치솟는 자산 가치를 밑천 삼아 별의별 도전에 나섰다. 경차 옆구리에 뜬금없이 갈매기 날개 문을 뚫는가 하면 소형차에 뚱딴지같이 유리 지붕을 씌웠다. 일본 자동차 업계가 상상의 나래를 펼치던 그때, ‘기술의 혼다’가 가만있었을 리 없다. 하지만 이성이 감성에 매몰됐던 당시조차 혼다는 꼿꼿했다. 재미나 위트보단 기술적 도전에 심취했다. 그 결과 두 개의 걸작을 남겼다. 비트와 NSX였다. 둘에겐 공통점이 있다. 엔진을 차체 가운데 얹는 미드십 형식에 뒷바퀴를 굴리는 2인승 스포츠카였다. 덩치는 극과 극이었다. 비트는 앙증맞은 경차였다. 직렬 3기통 656㏄ 65마력 자연흡기 엔진을 좌석 뒤에 얹고 뒷바퀴를 굴렸다. 최고출력은 아득하게, 8100rpm에서 터졌다. 변속기는 5단 수동뿐이었다. 지붕은 소프트 톱. 극단적으로 짧은 오버행과 간결한 면 처리, 두드러진 디자인은 이탈리아 공방 피닌파리나의 솜씨였다. 1991부터 1996년까지 일본에서 생산됐다. NSX는 개발 코드이기도 했다. N은 새로운, S는 스포츠카, X는 알려지지 않은 세상을 뜻했다. NSX는 일본 스포츠카의 자존심이었다. 첨단과 최초로 넘실댔다. 그때 이미 차체 전체를 알루미늄으로 짰다. 스틸 차체보다 무게를 200킬로그램이나 덜었다. 서스펜션도 알루미늄 소재로 20킬로그램을 추가로 덜었다. 서스펜션은 앞뒤 모두 더블 위시본 방식이었다. 디자인은 피닌파리나 소속의 일본인 디자이너 켄 오쿠야마가 했다. 지금 봐도 가슴이 콩닥거릴 만큼 늘씬하고 멋지다. 그는 훗날 엔초페라리도 그렸다. NSX는 초기엔 V6 3.0, 나중엔 3.2리터 엔진을 좌석 뒤에 얹고 274~294마력을 냈다. 2002년엔 부분 변경으로 거듭났다. 평소 숨어 있다 켜면 튀어나오는(팝업) 방식의 헤드램프를 고정식으로 바꿨다. 그런데 혼다가 이 둘을 부활시키리고 결정했다. 무려 25년 만이다. 먼저 공개한 건 NSX. 북미에서 어큐라 엠블럼을 달고 나왔다. 이름은 그대로다. 그런데 이제 하이브리드카다. V6 3.7L 트윈터보 엔진과 9단 듀얼 클러치 변속기, 전기 모터 3개를 짝지었다. 여기에 앞뒤는 물론 좌우 구동력까지 쥐락펴락하는 슈퍼 핸들링(SH)-AWD를 더했다. 미국에서 만든다. 비트도 올해 되살아난다. 부활의 전주곡은 S660이란 이름의 프로토타입. 원조의 디자인을 현대적으로 재해석했다. 하지만 패키징은 그대로다. 구체적 제원은 아직 베일에 쌓여 있다. 그러나 이름이 암시하듯 일본 경차 규격에 맞는 배기량 660㏄ 미만의 엔진을 얹을 것으로 예상된다. 앞뒤는 물론 좌우 무게배분까지 50 대 50으로 칼같이 맞췄다.

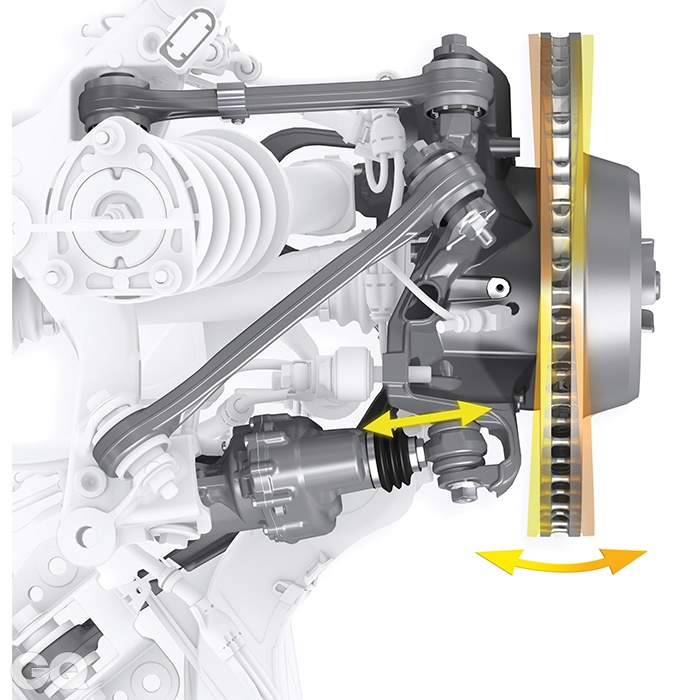

뒷바퀴의 자유와 기술 1987년 혼다는 3세대 프렐류드를 선보였다. 일본차의 황금기에 나온 차답게 여러 개의 혁신 기술로 주목받았다. 지붕을 떠받친 기둥은 강판으로 다졌다. 옵션으로는 네 바퀴 조향장치 4WS를 고를 수 있었다. 세계 최초였다. 이듬해엔 마쓰다가 카펠라에 얹었다. 닛산은 ‘HICAS’란 이름으로 이 기술을 스카이라인, 페어레이디 Z 등의 양산 차종에 적용했다. 인피니티 Q와 M, G시리즈에도 이 장비를 달았다. 미국의 GM도 델파이가 공급한 4WS를 ‘콰드라스티어’란 이름으로 실버라도와 시에라, 서버번, 유콘 등의 픽업과 SUV에 얹었다. GM은 2005년 이 옵션을 리스트에서 뺐다. 수요가 워낙 적은 탓이었다. 그런데 최근 4WS가 되살아나고 있다. 핸들링에 찰기를 더할 수단으로 각광받는 중이다. 보다 정교하고 똑똑해진 제어 기술 덕분이다. 4WS기술이 적용된 차를 몰아보면 깜짝 놀라게 된다. 실제보다 차체가 작아진 듯한 느낌을 줘서다. 회전반경도 더 작다. BMW는 현행 7시리즈에 4WS를 넣었다. 시속 60킬로미터 이하에선 뒷바퀴를 앞바퀴의 반대쪽, 시속 80킬로미터 이상에서는 같은쪽으로 최대 3도까지 튼다. 포르쉐 911 터보, 렉서스 RC, 아우디 신형 Q7 등이 앞 다퉈 4WS를 도입했다.

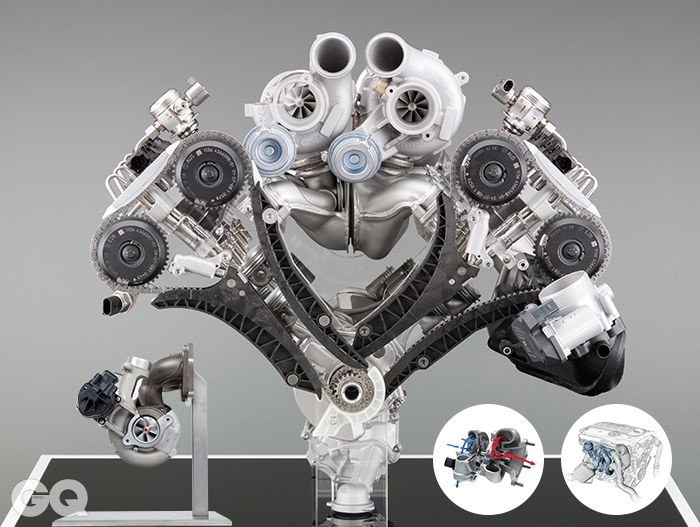

다시 압축이 대세 터보차저(과급기)도 전성기를 맞았다. 터보차저는 같은 배기량으로 더 큰 힘을 내기 위해 개발된 장치. 핵심 부품은 터빈이다. 하나의 축을 중심으로 양쪽에 바람개비가 달린 금속 부품이다. 엔진에서 세차게 빠져나가는 배기가스가 한쪽 바람개비를 돌리면, 그 힘으로 반대쪽 바람개비가 엔진이 들이마실 공기를 압축하는 식이다. 스위스 엔지니어 알프레드 뷔치가 발명했다. 1차 대전 땐 실험실을 벗어나 군용기 엔진에 적용하기 시작했다. 자동차엔 한참 지나 쓰기 시작했다. 가솔린 엔진용은 미국 올즈오빌의 젯파이어가 1962년 옵션으로 마련한 게 최초였다. 같은 해 쉐보레는 코베어에 얹었다. 1975년 포르쉐, 1978년엔 사브가 썼다. 디젤 엔진에 처음 터보차저를 짝지은 건 벤츠였다. 1978년형 300SD가 처음이었다. 오늘날 디젤 엔진에 터보차저는 감초처럼 붙어 다닌다. 경유 심장의 태생적 약점을 감싸 효율을 극대화할 수 있기 때문이다. 반면 10여년 전만 해도 가솔린 터보 엔진은 천덕꾸러기 신세를 면치 못했다. 고질적인 터보 랙(굼뜬 초기 가속)과 절망적인 연비 탓이었다. 하지만 요즘 터보차저의 인기는 상한가다. 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 엔진 배기량을 줄이는 ‘다운사이징’ 열풍 덕분이다.

왕년의 디자이너 요즘 토요타와 렉서스 디자인은 충격 그 자체다. 렉서스의 스핀들 그릴은 애교다. 일본 내수시장용 토요타 크라운의 2단 케이크 모양 그릴은 할 말을 잃게 만든다. 정작 디자이너는 “앞으로 더 파격적인 디자인이 나올 테니 기대하라”며 오히려 으름장이다. 토요타와 렉서스 디자인 개혁의 중심에는 백전노장 디자이너 후쿠이치 도쿠오가 있다. 1974년 토요타에 입사한 그는 여러 디자인 부서를 거쳤다. 2004년엔 프랑스 니스의 토요타 유럽디자인센터로 파견돼 5년을 보냈다. 2008년 그는 토요타 자회사인 동일본자동차의 사장으로 취임했다. 전형적인 은퇴 수순이었다. 그런데 창업자의 외손자이자 토요타의 총수 아키오가 그를 불러들여 디자인 전권을 맡겼다. 아키오 사장의 주문은 길지 않았다. “간결하고 쿨하게 디자인해주세요.” 후쿠이치는 말한다. “단 한 사람이라도 진심으로 열광할 수 있는 디자인을 할 거예요. 전 두려울 게 없어요. 직책과 연봉, 경력 모두 정점을 경험해봤으니까요.”

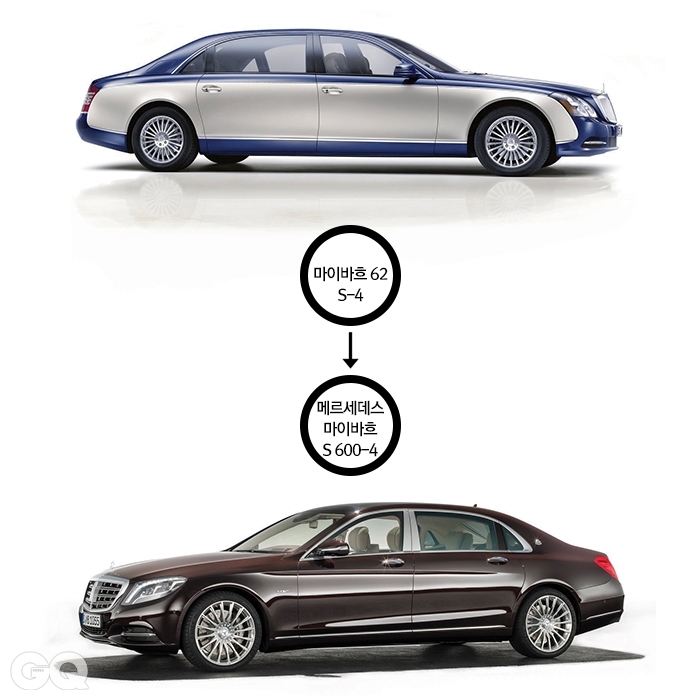

미더워도 다시 한 번 다임러 그룹은 지난해 LA모터쇼에서 메르세데스- 마이바흐 브랜드의 시작을 알렸다. 마이바흐는 빌헬름 마이바흐가 1909년 독일 슈투트가르트에서 창업한 고급차 브랜드. 메르세데스-벤츠가 1997년 부활시켰다. 하지만 적자 행진을 거듭한 끝에 2013년 단종됐다. 그런데 불과 3년 만에 다시 살렸다. 고속 성장 중인 초고급차 시장을 외면할 수 없어서다. 세계적으로 고급 자동차 판매가 갑자기 늘어난 이유로 부의 양극화 현상을 꼽는다. 국제구호단체 ‘옥스팜’은 2014년 기준 상위 1퍼센트가 전 세계 부의 48퍼센트를 갖고 있다고 밝혔다. 이들의 평균 재산은 29억원이다. 지난해 전 세계 자동차 생산대수는 약 7천만 대. 그런데 상위 1퍼센트가 3천7백만 명이나 된다. 고급차 시장의 잠재력은 무궁무진한 셈이다. 이번 마이바흐엔 실패에서 얻은 교훈을 반영했다. 1997년 처음 부활했을 때처럼 별개의 모델 개념이 아니다. 메르세데스-벤츠 S클래스를 손질해 만들었다. 개발비를 줄이기 위해서다. 위험부담도 줄어든다. LA모터쇼에서 공개한 차종은 메르세데스- 마이바흐 S600. 같은 V12 6.0리터 트윈터보 엔진을 얹는 벤츠 S600의 리무진 버전인 셈이다.

최신기사

- 에디터

- 김기범(컨트리뷰팅 에디터)