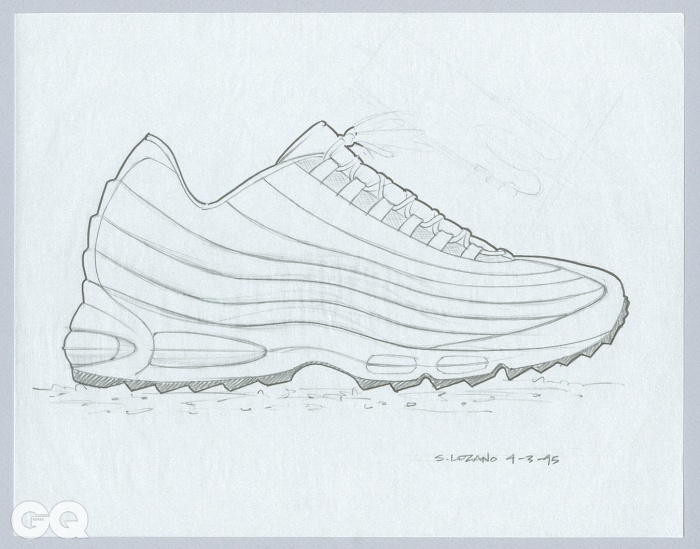

에어맥스 시리즈의 방점이자 돌연변이, 에어맥스 95가 탄생 20주년을 맞았다. 그래서 들춰봤다. 에어맥스 95 탄생에 얽힌 세 가지 기묘한 이야기.

에어맥스 95 디자이너, 세르지오 로자노.

첫째, 에어맥스 95는 세상에 태어나지 못할 뻔 했다.

90년대는 농구의 시대였다. 마이클 조던, 샤킬 오닐, 찰스 바클리, 앤퍼니 하더웨이…. 모두들 NBA 스타의 이름을 단 농구화를 신고, 걷고, 뛰었다. 이런 시대에 러닝을 위한 운동화로 분위기를 바꾸려는 건 차라리 모험에 가까운 일. 그래서 나이키는 지금과는 완전히 다른, 파격적인 에어맥스를 만들고자 했다. 전에 없던 컬러 배치와 파격적인 갑피, 파격에 가까운 디자인이 순탄하게 완성됐을 리 없다. 에어맥스 95의 디자이너 세르지오 로자노는 첫 콘셉트 모델 프리젠테이션 당시를 이렇게 회상했다. “회의에 참석한 사람들의 반응은 거의 싸늘했어요. 몇몇 좋다는 사람들도 있었지만, 대부분 회의적이었던 것 같아요.” 하지만 로자노는 이러한 반응을 가능성으로 받아들였다. 여러 시행착오를 거쳐 우여곡절 끝에 완성한 에어맥스 95. 만약 에어맥스 95의 성공이 없었더라면, 다음 에어맥스 시리즈의 성공도 없었을 것이다. 역사에 남을 기념적인 운동화의 탄생은 결국 어떤 디자이너의 신념으로 이룰 수 있었다.

둘째, 에어맥스 95는 땅에서 나왔다?

에어맥스 95 프로젝트의 주제가 처음부터 파격은 아니었다. 당시 고작 4년 경력의 젊은 디자이너 세르지오 로자노는 첫 에어맥스 아이디어 회의를 마치고, 이 프로젝트에 조금 더 활기를 불어 넣어야겠다고 생각했다. 그 방편으로 그가 꺼낸 건, 에어맥스 프로젝트에 착수하기 전부터 그가 품고 있던 디자인 스케치. “비오는 어느날, 호수 건너편의 숲을 바라보다가 이런 생각을 했어요. 만약 땅 속에 진짜 끝내주는 운동화가 숨겨져 있다면 어떨까? 빗물에 씻겨서 그 모습이 단계별로 한층, 한층 드러난다면? 이런 생각이 결국 그랜드 캐니언 벽 단층의 이미지에까지 미쳤었죠. 그 파격적인 디자인 스케치를 에어맥스 95로 완성해야겠다고 생각했어요.” 하지만 실험적인 디자인은 파격만큼의 설득력이 필요한 법. 당시의 선임 디자이너이자 에어맥스 시리즈의 창시자, 팅커 햇필드가 강조하곤 했던 디자인 스토리에 대한 해답이 남아있었다. “답은 결국 도서관에서 찾았어요. 인간의 늑골, 척추, 근육, 피부… 제가 찾고자 하는 인간과 디자인의 연결고리가 바로 해부학 서적에 다 있었죠.” 여기에, 인간도 결국 땅에서 나왔다는 은유를 더하면 어떨까? 에어맥스 95 갑피의 단층무늬는 그렇게 땅으로부터 태어날 수 있었다.

셋째, 초기의 에어맥스 95 디자인에는 스우시(나이키 마크)가 없었다.

“에어 조던, 에어맥스 시리즈를 비롯한 나이키 운동화의 폭발적인 유행. 95년 당시, 사람들의 나이키에 대한 인지도는 이미 상당한 수준이라고 생각했어요. 그러니까, 신발 자체의 디자인만으로 충분히 승산이 있을 거라 믿었죠.” 이미 에어맥스 시리즈로 고유한 이미지를 획득한 나이키, 신발 앞축에 비지블 에어를 장착하는 것만으로도 이미 상징성은 충분하다고 디자이너 로자노는 생각했다. 그는 에어맥스 95 디자인의 핵심인 그라데이션 갑피가 가려지는 건 말이 안 된다고 말했다. 결론적으로 에어맥스 95에는 제품의 완결을 상징하는 ‘마침표‘의 뜻의 작은 스우시가 새겨졌다. 브랜드를 감춤으로서 더 큰 존재감을 드러낼 수 있다는 역설. 과연 파격이라는 말이 어울리는 선택이 아닐까. 물론 이 말은 그 작은 스위시가 없었더라도 유효하다.

최신기사

- 에디터

- 장승호

- COURTESY OF

- NIKE