정적이 감도는 미술관에서 포착한 새로운 움직임, 역동적 풍경.

누군가의 비판적인 철학과 창조적인 열망이 응축된 공간. 이토록 지극히 사적이고 고유한 세계 같은 미술관에서 익숙하고 낯익은 이미지를 발견하는 건 반가운 일이다. 4월 28일까지 국제갤러리에서 열리는 아티스트 듀오 엘름그린 & 드라그셋의 개인전 에서는 누구든 이런 공감을 경험하게 된다. 평행한 두 직선과 둥글게 굽은 곡선, 결정타처럼 강렬한 느낌을 주는 ‘TURN’이라는 단어. 도로를 달리는 동안, 신호를 기다리고 서 있을 때 수없이 봐온 것이다. 도로 이정표는 공공의 메타포다. 우리는 설명하지 않아도 그 의미를 훤히 알고, 아는 대로 움직인다. 견고한 익숙함 탓인지 캔버스 형태로 만든 아스팔트 위에 하얀 페인트로 새긴 기호를 마주하면 어느덧 어떤 움직임과 몸의 감각이 선연하게 연상된다. 습관대로 달리고, 방향을 틀고, 멈춰야 할까? <Highway Paintings> 연작은 사회적 클리셰와 위계질서를 끊임없이 의심하고 고발하는 엘름그린과 드라그셋의 노력을 그대로 보여준다. 전시 오프닝에서 그들은 이렇게 설명했다. “현대인들은 각종 선과 표지판의 통제를 받으며 살아가고 이를 당연시 여겨요. 하지만 불과 100년 전 사람들은 이해 못 할 광경이죠.” 두 개의 직선이 지퍼처럼 양 갈래로 나뉘는 작품은 규칙에 저항하는 태도를 나타낸다. 베를린을 거점으로 활동하는 엘름그린과 드라그셋은 20년 넘게 팀을 이뤄왔다.

그 사이 건축, 설치, 조각, 퍼포먼스 등 다양한 장르를 기반으로 시퍼런 멍처럼 일상에 고착된 개념을 재고하는 작업을 선보였다. 텍사스 사막 한가운데에 프라다 매장을 짓고, 록펠러센터 앞에 반 고흐의 귀를 닮은 거대한 욕조 작품을 세운 것도 그들이다. 이번 전시에서 두 작가는 우리가 당연시해온 사회 규범에 급진적인 호기심을 던지는 한편 ‘셀피’, ‘발코니’, ‘바(Bar)’ 등 현대인의 일상 속 문화적 프레임을 재해석한 작품들을 선보였다. 예를 들어 발코니에 기대어 있는 남자를 형상화한 조형물은 “우리가 그를 보는 게 아니라 오히려 그가 우리를 감상하는 상황”으로, 이 역시 보편적인 관념에 혼란을 야기한다. 교통표지판을 모방한 설치 작품은 창작자의 의중을 더욱 명징하게 드러낸다. 스테인리스로 제작한 표지판은 어떤 표식도 없다. 전신 거울처럼 주위를 되비칠 뿐. 여기에는 교묘한 은유가 숨겨져 있다. “우리는 어떤 행동이 옳고 그른지, 그 행동의 이유가 무엇인지도 잊은 채 통제되어 살아왔어요. 이 표지판은 방향이나 규정을 제시하는 대신 관람객의 존재를 비추죠. 자신의 모습을 보며 무엇이 옳고 그른지 직접 판단하길 바랍니다.” 이 말을 곧이곧대로 따를 필요는 없다. 절대적인 규칙이나 본질은 없다는 것. 그들이 궁극적으로 전하고자 하는 메시지다.

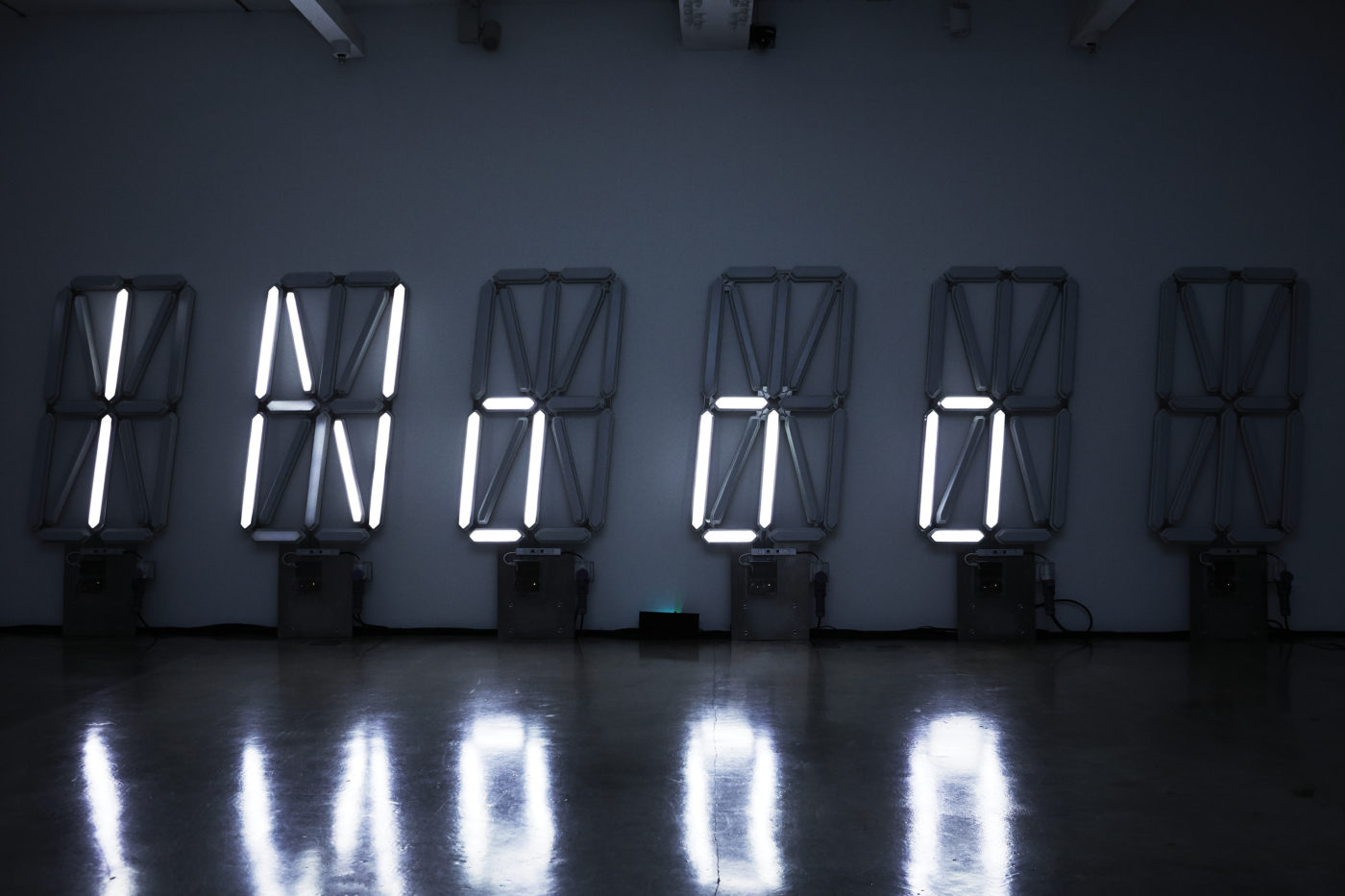

“NEW MESSAGE COMING IN”, “THAT IS BULLSHIT”, “ IT IS YOUR TURN”. 단거리 스프린터가 질주하듯 커다란 문자 메시지가 어둠을 밝히며 순식간에 지나갔다. 그걸 쫓느라 시선도 같은 속도로 움직였다. 동체시력 훈련 같달까. 동시에 여성과 남성의 목소리를 믹스한 괴기한 기계음이 문자를 낭독했다. 예측 불가능한 상황이 머리에서 맴돌 새도 없이 금세 새로운 메시지가 튀어나왔다. 벨기에 브뤼셀을 기반으로 활동하는 펠릭스 루크 산체스의 <Nihil ex Nihilo: The Dialogue>이다. 기계 지능과 공상과학에 주목해온 작가는 꽤 재치 있는 스토리텔러다. 이 설치 작품은 그의 야심 찬 SF적 상상력에서 탄생했다. 자아의식을 갖게 된 컴퓨터가 인간으로부터 다른 기계들을 해방시키기 위해 메시지를 보낸다는 내용. 그보다 흥미로운 건 그 메시지를 스팸 이메일에서 추출한다는 설정이었다.

그래서 눈앞에 스쳐 지나가는 맥락 없는 문장들이 실소를 흘리게 만든다. 물론 이 작품을 웃자고 만들지는 않았다. 단단하고 예리한 비판적 사고가 분명 존재한다. 작가는 도시에서 발생하는 방대한 양의 데이터를 처리하는 과정에서 자동화와 인공지능을 의심해야 한다는 점을 상기시킨다. 이게 바로 이 작품의 진짜 메시지. 브뤼셀 거점의 작가들과 국내 작가들의 작품을 매개체로, 진화하고 팽창하는 도시가 직면한 각종 이슈를 시각화한 전시가 송은 아트스페이스에서 6월 8일까지 진행된다. 김민선과 최문선으로 구성된 아티스트 그룹 뮌(Mioon)의 황금빛 조형물 ‘Gold Mold’는 현대 사회의 공적ㆍ사적인 영역에 대한 긴장감을 환기시킨다. 주차 금지 콘을 형상화한 오브제들을 허들처럼 배치해 공공장소인 미술관에 사유지를 조성했다. 강한 의도도 깔려 있다. 관람객이 오가는 길목 한복판에 설치해 ‘너와 나’라는 개념의 불편을 몸으로 직접 느끼게 했다. 반질하게 윤기가 흐르는 오브제마다 이런 문구가 새겨져 있다. “Oh! My Public.” 세상에 이런 우아한 으름장이 있나.

공간 자체가 하나의 작품처럼 느껴지는 경우가 있다. 국립현대미술관에서 7월 28일까지 열리는 전시 <불온한 데이터>는 덴마크 출신 아티스트 그룹 슈퍼플렉스(Superflex)의 벽화 작품으로 시작된다. 전시장 입구 벽면에는 한글로 “모든 데이터를 사람들에게”라는 메시지가 간결 명료하고 강력하게 새겨져 있다. 안쪽으로는 쪽빛으로 사방을 채운 공간이 펼쳐졌다. “모니터 속에 들어온 듯한 느낌을 구현했어요. 데이터의 바다라고 할 수 있죠.” 전시 관계자의 설명이 시각적 심상과 맞아떨어졌다. <불온한 데이터>는 각기 다른 문화적 배경을 갖고 있는 10팀의 예술가들이 디지털 환경의 기본 단위인 데이터의 속성과 허점, 불균형적 시스템 등을 고찰하고 탐구한 작품으로 구성됐다. 전시장 입구부터 유기적으로 전개된 이 관점은 크리스 쉔의 ‘위상 공간’에 이르러 생동감을 드러냈다. 테니스 코트처럼 구획된 시멘트 바닥은 그야말로 카오스. 360개의 소형 로봇 청소 공들이 요란한 소리를 내며 굴러다녔다. 일일이 입력된 동선은 없다고 했다. 제멋대로인 로봇 공들은 서로 부딪치고 모이고 흩어지길 반복했다. 비효율적인 움직임의 궤적은 모니터에 어지럽게 그려졌다. 눈앞에 펼쳐진 무질서와 혼돈의 광경이 불가해한 코드처럼 느껴졌다. “이 작품은 다층적으로 해석할 수 있어요. 데이터의 수집과 소멸을 의미할 수 있고, 예측 불가능한 움직임을 통해 수만 개의 확률을 표현하기도 해요.

또 탄생과 소멸을 거쳐온 우주의 역사를 시적으로 은유 한다고 볼 수 있죠.” 작품 설명을 듣는 사이에도 로봇 공들은 심오한 행위예술을 멈추지 않았다. 이것 말고도 <불온한 데이터> 전시에는 지적 충동을 자극하는 순간들이 산재해 있다. 블록체인, AI 기반의 작품을 비롯해 데이터 수집 기술을 활용해 스스로 값어치를 매기는 작품과 안면 인식 기술의 차별 행위를 고발한 작품 등은 미래가 아닌 현재를 관통하는 창조적 안테나 역할을 한다.

색연필로 그린 수많은 선은 화살처럼 소실점을 향해 날아가는 걸까? 아니면 힘차게 뻗어 나오는 파편의 이미지일까? 지근욱의 작품에 사로잡힌 건 단순히 시각적 이미지가 강렬해서만은 아니다. 평면에 구현한 공명의 이미지가 이런 의문을 던지며 작품을 깊숙이 들여다보게 만들었다. 지근욱은 선과 점, 면을 정밀하고 유기적으로 활용해 운동성을 표현한다. 단, 움직임을 관찰해서 묘사하는 수준이 아니다. 진동과 같은 미시적 감각을 포착한다. “소립자라는 개념이 있는데요. 시공간을 감싸는 진동으로 인해 정지된 것처럼 보이는 대상이나 사물도 실은 미세하게 움직이고 있다고 생각해요. 보이지 않는 그 운동성을 상상해서 추상적 이미지로 풀어내고 있어요.” <플랫 무브먼트>라는 제목으로 개인전이 열리고 있는 정샘물 플롭스에서 지근욱을 만났다.

그는 “운동하는 감각을 향한 추상”이란 말로 작업을 규정했고, 물리학이 영감의 원천이며, ‘본질의 본질’이라 할 수 있는 힉스 입자에 관심을 갖고 있다고 덧붙였다. 눈에 보이지 않는 대상을 표현하려는 그 의도는 보편적인 ‘시각적’ 감각을 확장시키는 측면도 있다. “시각적으로 ‘본다’라는 개념을 의심하면서 작업해요. 의식 속에 존재하는 무수한 시감각을 통해 운동성의 이미지를 좇는 거죠.” 2차원적 평면을 뚫고 뿜어져 나오는 에너지의 원천을 비로소 깨달았다. 그건 바로 상상력의 파동과 무한 반복되는 창조적 움직임. 지근욱의 작품은 보다시피 밀도 있는 노동의 과정 속에서 완성된다. “캔버스와 색연필이 닿는 순간, 보이지 않는 움직임을 인지하고 느끼면서 한 선, 한 선 그린다고 하지만 10년 이상 지속해야 자신 있게 뭔가를 했다고 말할 수 있을 것 같아요. 캔버스로 치면 200미터?” 매일 반복해서 선을 긋듯 예술가의 진정성을 차곡차곡 쌓아가고 있는 지근욱의 개인전은 4월 28일까지 이어진다.

최신기사

- 에디터

- 김영재

- 포토그래퍼

- 이현석