계절이 계절인지라 서늘한 물건을 두루 골랐다.

위 마땅히 좋은 물건을 탐하기로, 조지 나카시마 의자에 앉아보는 일을 건너뛸 순 없다. 의자가 그저 의자겠거니, 도리어 너무 낮거나 딱딱하진 않을지 우려하는 마음은 거기에 엉덩이를 놓는 순간 홀가분하게도 사라진다. 완전한 균형. 그러니까 가느다란 침이 조금도 흔들리지 않는 상태. 웃음이 다 난다. 이럴 수도 있구나 싶어서. 스툴이든 테이블이든 쓰기 나름. 2백20만원, 조지 나카시마 at 인엔.

아래 주름진 리넨을 보면 마냥 호젓해지니, 밑도 끝도 없이 여유를 느낀다. 이것은 이탈리아산 리넨에 푸른 물을 들인 앞치마다. 같은 천으로 만든 오븐 장갑이나, 테이블보, 가방도 있는데, 테이블보는 여름밤을 위한 이불로도 손색이 없다. 앞치마는 이렇게 짧은 것과 가슴까지 올라오는 긴 것, 두 가지. 리넨 앞치마 ‘indaco’ 5만9천원, 베르토치 at 아즈마야.

위 이 멀건 빛. 아는 사람은 다 아는 이름 아스티에 드 빌라트만의 것. 커다란 이파리 모양 접시는 화가인 세츠코 클로소스카 드 로라와의 협업으로 선보인 ‘SETSUKO’ 시리즈 중 하나. 마침 완두콩이 제철이니, 한 줌 얹어 밥을 지으면 그 냄새가 곧 여름 저녁의 모든 것이 된다. 접시는 23만원, 아스티에 드 빌라트 at 팀블룸.

아래 돌은 차다. 책상 위 마우스 곁에 돌을 놓으면 좋은데, 마우스질을 잠시 멈추고 그 위에 손을 얹고 쉬는 용도다. 때로는 기꺼이 돌을 들어 뺨에 대보기도 한다. 뒷목에도, 옆구리에도 대본다. 돌은 차다. 그건 변함이 없다. 수석을 관상하는 기준으로는 큰 가치가 없다지만, 이렇게 둥글넓적한 것이야말로 책상 위에 두기에 안성마춤이다. 이천이나 단양 같은 강변 도시 여느 수석집에 가면 이런 건 헐값에 판다. 호피석 5천원, 금강수석.

위 주석이 95퍼센트 이상 들어간 최고급 퓨터로 만든 접시로, 보이는 뉘앙스는 거의 ‘은쟁반’에 가깝다. 여기에 올리기엔 역시 (달걀 프라이가 아니라) 각종 열매가 제격인데, 특히 붉은 즙이 나오는 열매를 마구 손으로 집어 먹는 게 어울린다. 퓨터는 무엇보다 물자국이 남는다는 점을 주의해야 하지만, 그래서 그런지 더욱 스릴을 즐기고도 싶다. 왠지 한니발 렉터의 레시피로 만든 음식을 담기에도 제격일 것 같고. 접시 가격 미정, 매치MATCH at 팀블룸.

아래 단아한 물공단을(물세탁이 가능하다) 양면에 댄 쿠션이다. 사무용 의자 등받이에 대도 좋고, 밤에 안고 잘 요량으로 침대 어딘가에 두어도 좋다. 죽부인과 비교하자면, 이 부드럽고 서늘한 것에 비해 죽부인은 너무 딱딱하고 거친 게 되고 만다. 공단이 이 정도니 명주는 말해 뭣할까. 물공단 쿠션 6만원, 빈콜렉션.

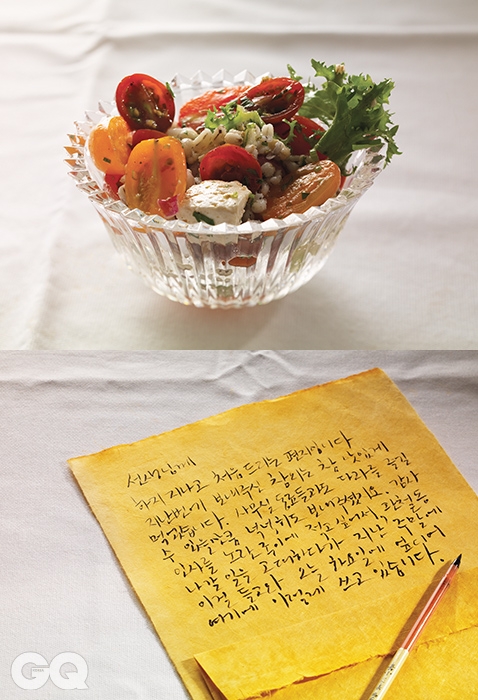

위 청운동에 있는 131 스튜디오가 제안하는 메뉴를 접하면서 새삼 음식에 고인 진심과 품위를 느낀다. 유기농이니 맛집이니 온갖 시끄러운 액세서리를 거두고 음식이란 본디 어떤 것인지를 맛으로 겪는다. 이것은 131 스튜디오 박세훈 디렉터가 제안하는 흑보리 샐러드로 이렇게 만든다. 삶아서 물기를 뺀 흑보리를 소금, 후추, 올리브 오일, 이탤리언 파슬리 다진 것에 잰다. 적양파, 파프리카, 셀러리, 치커리를 잘 썬다. 꼭지를 뗀 방울토마토는 반으로 잘라 따로 오일 드레싱을 한다. 단단한 두부를 썬다. 이제, 흑보리와 채소와 방울토마토와 두부를 오일 드레싱에 버무린 뒤, 바질과 파슬리를 다져 올린다. 한 끼 식사로도 손색 없는 이 샐러드는 131 스튜디오가 푸드 컨설팅을 맡은 청담동 라 페트 카페에서 맛볼 수 있다.

아래 치자꽃 피는 계절에 치자로 물들인 편지지가 나왔다. 치자 편지지와 봉투 세트 2만6천원, 장지방.

위 여름엔 이런 컵에 벌컥벌컥 마신다. 냉수든 와인이든 식혜든 위스키든 상관없다. 정중히 매너를 지킬 자리와 느긋하게 풀어져도 좋을 자리를 구분할 줄만 알면 그만. 맥도날드에서 언젠가 사은품으로 줬을 빈티지 스누피 컵은 4만원(2개 세트), 우주만물.

아래 좋은 면은 계절의 충실한 벗. 더구나 이집트산 100수 순면으로 만든 속옷이라면 아예 귀할 지경이다. 면의 품질을 재는 단위로 쓰는 ‘수’는 같은 양의 솜에서 얼마큼의 실을 뽑느냐에 따라, 20수, 50수, 100수 등으로 나뉘는데, 숫자가 높을수록 실이 얇고 품질이 높다는 뜻이다. 흰색 속옷은 남성복식의 영원한 클래식. 쌍방울 TRY에서 나오는 이 야들야들한 속옷은 한국 남자의 멋에도 클래식이 있음을 조용히 알린다. 러닝셔츠 1만9천원, 트라이. 베개 커버 30만8천원(퀸사이즈 이불 세트), 존 루이스. 토끼가 그려진 메모 패드는 르 타이포 그래프 at 애슐린.

위 수영장의 청춘! 흠뻑 튄 물방울을 아예 커버에 이식했다. 1996년에 나온 펫 숍 보이스의 아름다운 앨범 < Bilingual >에서 싱글 커트된 ‘Se a vida E’는 영어로 ‘That’s the way life is’라는 뜻이다. 흘러가는 젊은 날을 떠올리기로, 2004년 서울에서 디자이너 서상영이 열었던 쇼는 어떨까. ‘RIGHT’라고 쓰여 있는 종이팔찌는 당시 관객에게 나눠줬는데, LEFT, MODERN, MIRROR 등 여러 다른 문구도 있었다.

아래 ‘미제’는 누가 봐도 ‘미제’ 같은 데가 있다. 말하자면 근육질. 코듀라 나일론으로 만든 이 가방을 보면, 요소요소는 떨리도록 섬세하지만 그 모두를 합쳐 마무리하는 디자인에선 영락없이 ‘미제’의 기운이 불끈거린다. 이 꽃무늬 배낭은 두 가지 모양으로 멜 수 있다. 얇은 끈으로 메는 배낭이자, 꽃무늬를 접어 넣고 지퍼를 닫으면 반달 모양 패니 팩이 된다. 19만5천원, 에퍼슨 마운티니어링 at P.B.A.B.

위 맘껏 담배연기를 내뿜던 때가 가끔은 그립다. 건강엔 어떨지 몰라도, 담배는 인간이 즐길 수 있는 근사한 기호품이니까. 방향을 목적으로 쓰는 것들 중에, 인센스는 무척 여름다운 선택이다. 오래오래 아껴 쓰겠다는 의지가 노골적으로 드러나는 디퓨저와 비교하면, 인센스엔 한번 태워버리고 만다는 가벼운 사치가 깃들어 있다. 담배든 인센스든 라이타보다는 성냥으로 불을 붙인다. 인도네시아 담배 ‘구단 가람’. 인센스 ‘Aoyama’ 7만5천원(125개), 아스티에 드 빌라트 at 팀블룸. 경주 콩코드 호텔 성냥.

아래 햇볕은 쨍쨍, 모래알은 반짝, 비치 타올은 뜨끈뜨끈. 바다를 닮은 푸른색보다는 태양을 닮은 붉은색을 고른다. 이왕지사 더 화끈한 쪽으로. 비치 타올 가격 미정, 에르메스.

- 에디터

- 장우철

- 포토그래퍼

- 이신구