영화 역사에 등장한 가장 매혹적인 자동차 100대, 자동차 역사에 아로새길 100편의 영화. 우리는 영화를 떠올리며 자동차를 생각했다. 자동차를 기억하며 영화를 다시 봤다.

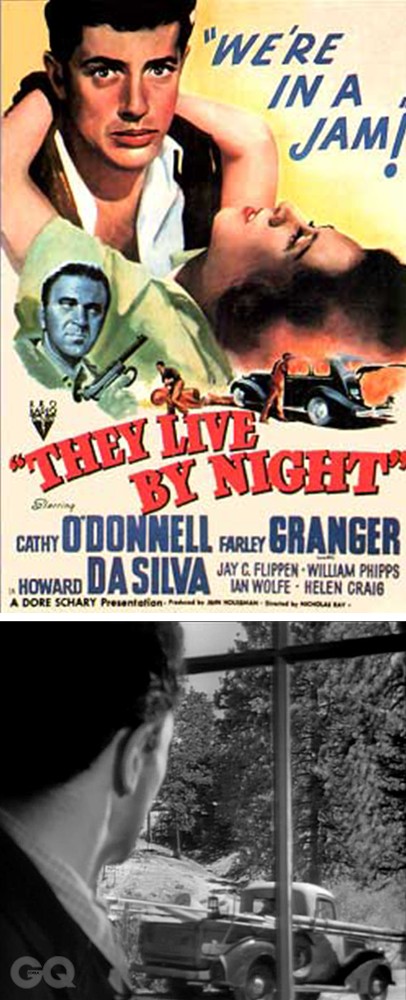

Unknown Pickup Truck 1930년대, < 그들은 밤에 살았다 They Live by Night > 1948 밤. 어둠 속에서 남자의 은신처 앞으로 트럭 하나가 다가와 선다. 운전석에는 여자가 앉아 있다. 눌러쓴 모자 아래로 보이는 것은 단단하게 다문 입과 턱뿐, 그녀의 눈빛과 얼굴은 그림자 속에 숨어 있다. 근처에 사느냐는 질문에 표정 하나 안 바꾸고 ‘그럴지도’라고 말하는 여자. 화면 안에 있는 거라곤 남자와 여자, 그리고 트럭의 앞 창문뿐인데도 이 장면을 잊을 수가 없다. 그 등장법 하나만으로도 밤의 정서 가득한 이 영화의 주인공들이 밝은 길을 가지 않으리라는 것을 직감할 수 있다. 니콜라스 레이 감독의 데뷔작에서 두 사람은 어둠 속에서 만나 사랑에 빠지고 숱한 어둠 속을 다닌다. 플란넬 셔츠를 입은 그림자 드리운 캐시 오도넬이 트럭에서 내다보던 그 샷만큼은 시간이 흘러도 멋질 것 같다.

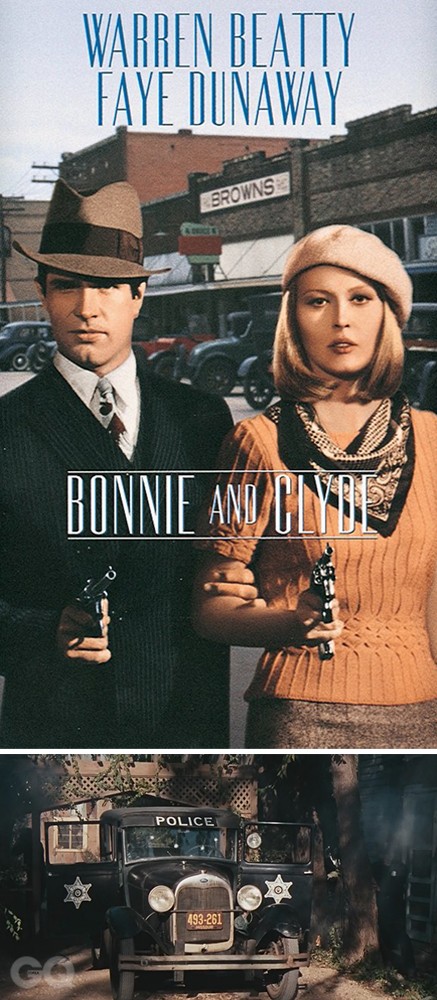

포드 ‘모델 A’, < 우리에게 내일은 없다 Bonnie and Clyde > 1967 여덟 살 무렵, 부모님은 공부하고 아르바이트를 하기 위해 종종 집을 비우셨고, 나는 VHS에 녹화해놓은 영화들을 끊임없이 돌려보곤 했다. 그 중 하나가 소년들이 타임머신을 만들어 자동차의 역사를 탐사하러 다니는 이야기였는데, 중간에 소년이 떨어진 곳은 은행강도들이 탄 포드 ‘모델 A’ 와 경찰차의 총격전 한가운데였다. 소년이 총을 맞고 피를 흘리며 나 죽네 하다가 그게 촬영용 케첩이라는 사실을 알고 맛을 보는 장면이 있다. 누군가가 컷을 외치고 밖을 보니 촬영팀이 서 있었다. 저 시퀀스만큼 영화라는 매체의 쾌감을 함축하는 게 또 있을까 싶다. 꿈과 욕망을 향해 질주하는 자동차에 올라탄 채 죽을 만큼 위험을 맛보다가, 결국은 가짜라는 안도감을 안고 떠나는 것. 지금 보니 그 장면은 < 우리에게 내일은 없다 >를 재현한 것이었고, 어린 내게도 시가를 문 여자와 총을 든 남자에게서 느껴지는, 나쁜 놈인지 착한 놈인지 헷갈리는 그 기운은 특별하게 느껴졌다.

알파 로메오 ‘2600 Spider’, < 경멸 > 1963 어떻게 이 시뻘건 차를 잊을 수가 있을까. 고다르 영화에는 눈에 띄는 차가 많이 등장하지만 < 경멸 >의 붉은색 알파 로메오 스파이더는 그중에서도 가장 인상적이고, 가장 감정적이며, 가장 시뻘겋다. 숨이 탁 막히도록 아름다운 시네마스코프 촬영과 음악 속에서 주인공은 질투와 열등감, 사랑과 경멸, 예술에 대한 열망과 통속적인 것들에 대한 혐오 사이를 오가며 괴로워한다. 결국 그를 버리고 미국인 제작자의 차를 타고 떠나는 아내(브리지트 바르도)는 화면을 가득 채우는 안녕이라는 글씨가 채 교차 편집되기도 전에 커다란 유조차를 들이받는다. 피투성이가 되어 붉은 자동차의 양쪽으로 축 늘어진 두 사람. 그 건조한 숏은 ‘너를 원해! 와 ‘네가 죽어버렸으면 좋겠어!’ 라고 동시에 외치는 것 같고, 오래도록 기억에 남을 것이다.

캐딜락 ‘플리트우드 엘도라도’, < 트루 로맨스 > 1993 < 트루 로맨스 >의 마지막 장면. 자줏빛 캐딜락 엘도라도의 운전대를 잡은 알라바마(패트리샤 아퀘트)의 어깨에 클라란스(크리스찬 슬레이터)가 눈에 붕대를 두른 채 기대어 있고, 두 사람의 입가에는 미소가 걸쳐 있다. 얻어걸린 마약을 팔아 도주를 꿈꾸는 비디오 가게 덕후와 콜걸의 백치 같은 사랑에는 기분 좋은 뭔가가 있다. 이들이 사방에 피를 뿌리며 통과하는 픽션 세계의 인물들은 하나같이 고유하고 매력적이다. 두 주인공이 너무 사랑스러워서 좋은 결말을 주고 싶었다며, 타란티노의 각본과는 달리 해피엔딩을 만들어준 토니 스콧 감독에게 진심으로 고맙다. 저 마지막 장면 하나 때문에 이 영화를 좋아한다. 그냥 쟤네는 사랑하게 해줘라.

포드 ‘선더버드 1966년형’, < 델마와 루이스 > 1991 영화에는 두 종류의 차가 있다. 런어웨이 차와 나머지 차들. 뭐가 어떻다는 게 아니라 런어웨이 차의 지위가 특별하다는 거다. 지지부진한 일상으로부터 ‘다른 어딘가로 데려다줄’ 그 차. 그런데 종종 그 다른 어딘가가 벼랑 끝이 되는 순간에야, 도망길 자체의 그 짧은 자유가 유일한 목적지였다는 게 명백해진다. < 델마와 루이스 >의 마지막 장면이 딱 그렇다. 여전히 스크린에서 흔치 않은 여자 둘의 로드 무비는 그들이 타고 다니는 푸른색 파이어버드와 떼어서 생각할 수가 없다. 그 엔딩이라니. 말도 안 되는 선택 같은데 사실은 말이 된다. 여기까지 왔는데 여자 둘을 잡기 위해 수십 대의 경찰차와 헬리콥터까지 달려드는 그 세상으로 돌아갈 수는 없는 노릇이다. 벼랑 끝에서 액셀을 밟는 순간 그들은 영화의 마지막 정지화면처럼 영원히 자유로운 상태로 세상에 남게 되었다.

들로리언 ‘DMC-12’, < 백 투 더 퓨처 > 1985 그냥 이 차는 최고다. 꼭 다른 시대로 날아가는 모험이 아니더라도, 문이 날개처럼 열리고 오색 벼락을 뿜으며 불타는 스키드마크를 남기는 들로리언을 탈 수 있다면 배트모빌 스무 대도 거절할 수 있을 것 같다. 유년기에 이 시리즈에 흠뻑 빠졌을 땐, 과거에 대한 낭만보다는 아직 오지 않은 미래에 대한 환상이 마티 맥플라이와 닥터 브라운의 모험들을 더욱 더 설레게 했던 것 같다. 그 미래가 실제로 온 지금, 시간 여행을 하는 차나 하늘을 나는 스케이트보드는 없지만 그렇게도 먼 이야기 같던 3D 전광판과 영상통화 같은 것들이 이렇게 현실이 되어 있건만…. 정작 이제는 저 차를 타고 80년대로 돌아가는 게 미래로 가는 것보다 더 낙관적인 선택처럼 느껴지는 이유는 뭘까.

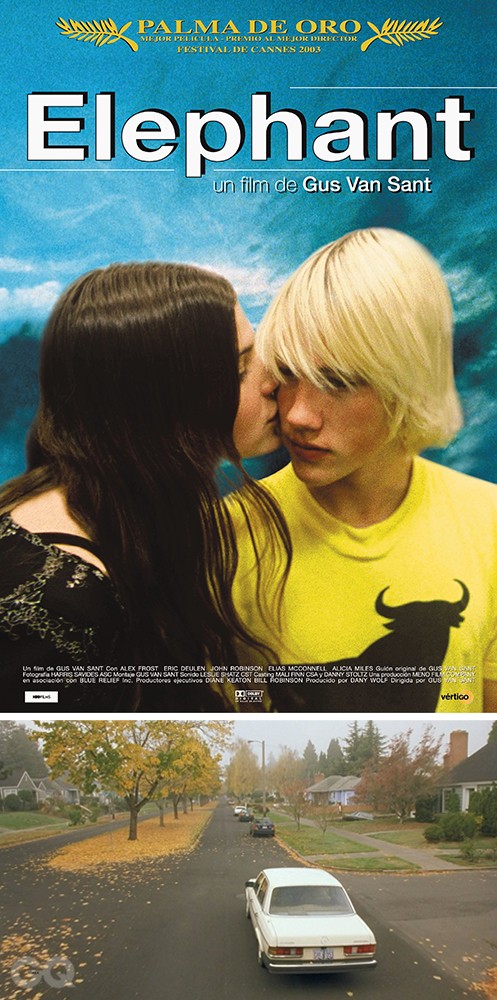

메르세데스-벤츠 ‘240 D’, < 엘리펀트 > 2003 실화를 바탕으로 만든 영화는 실화 아닌 부분에 무엇을 더했는지로 그 태도를 드러낸다. 콜롬바인 사건에 관한 구스 반 산트의 < 엘리펀트 >의 경우, 더해진 건 노란 티셔츠를 입은 소년이었다. 영화는 도로를 따라 비틀거리는 낡은 차로 시작한다. 소년은 술취한 아버지를 운전대에서 조수석으로 밀어내고 직접 운전을 하고선 지각을 하고, 혼나고, 빈 교실에 들어가 잠시 눈물을 삼킨다. 1인칭 게임처럼 극도로 사실적으로 학교 내 시간과 인물들 사이를 따라다니다가 같은 페이스와 거리로 아이들을 쏘아 죽이는 두 학생까지 보여주는 이 영화의 방식은, 어쩌면 이 사건을 다루는 가장 완벽한 방식이었을지도 모르겠다. 왜 굳이 노란 티셔츠 소년으로 영화를 시작했을까. 영화에서 가장 답답한 문제를 안고 있었고, 어쩌면 유일하게 인간적 감수성을 보인 그 소년만 결국 살았다는 게 눈에 밟힌다. 마치 애시당초 살아 있던 인물은 그 아이밖에 없었던 것처럼.

포드 ‘LTD 크라운 빅토리아 1986년형’, < 파고 > 1996 코엔 형제 영화의 세계관에는 일관성이 있다. 인생이란 뭘 해결하려 할수록 꼬여만 가는 황당하고 씁쓸하고 통제 불가능한 체험들의 연속이라는 점. < 파고 >에서는 한 남자가 빚을 갚으려고 아내의 유괴를 청부했다가 온 동네가 살인으로 얼룩지고 마는데, 이 와중에 구경거리는 사실 서로 못 미더워하는 가족 같은, 작고 지긋지긋한 일상적 고통들이다. 한심하게 일을 키워만 가는 인간들 속에서 홀로 제정신인 듯 사건을 파헤치는 임신한 경찰관 프랜시스 맥도먼드는 분쇄기에 사람을 갈던 남자를 체포해서 태우고 가며 공허하게 중얼거린다. “그래서 이게 도대체 다 무엇 때문이지? 돈 때문이야?” 순찰차는 설원 위에서 한 치 앞도 보이지 않는 안개 속을 달린다. 그게 인생이라는 듯이.

복스홀 ‘Cavalier Mk III 1989년형’, < 칠드런 오브 맨 Children of Men > 2006 세상이 무너진 미래, 테오(클라이브 오웬)는 지하조직의 리더인 전 아내(줄리안 무어)가 운전하는 차에 시대의 유일한 희망이 될지 모를 이들을 태워 길을 떠나고 있다. 태평한 장면이다. 사람들은 시덥지 않은 장난을 친다. 그런데 저 멀리 숲길에서 난데없이 활활 불타는 자동차 한 대가 굴러 내려오면서 길을 막는다. 이때부터가 시작이다. 사방에서 몽둥이를 든 사람 떼가 달려들고, 바이크를 탄 남자들이 창문을 부수고, 앞자리에 앉은 줄리안 무어는 총을 맞아 죽고, 주인공들은 후진과 직진을 반복하며 가까스로 도주하는데, 숏은 내내 끊기지 않는다. 그 차에 탄 기분이었다. 고전 영화의 무기가 편집이라면, 현대 영화의 무기는 현장성이라고 했던가. 그 장면의 쾌감을 잊을 수가 없다. 활활 불타는 그 자동차만 보면 아드레날린이 솟는다.

타트라 ‘T815’ + 쉐보레 ‘Fleetmaster Sedan’, < 매드맥스: 분노의 도로 > 2015 < 매드맥스 > 시리즈의 아이콘이야 맥스가 오리지널에서부터 몰고 다니는 인터셉터겠지만, 퓨리오사의 워 리그는 ‘커다란 전투차’에 대한 모든 환상의 집결체 같은 물건이 아닐까 싶다. 나는 언제나 거대한 컨테이너 트럭에 대한 열망 같은 게 있는데, 그 크기와 무게가 결코 현실에서 내가 가질 수 없는 물리적 힘을 갖고 있기 때문이 아닐까 싶다. 그래서 영화를 통해 그 힘을 보는 건 언제나 쾌감이 넘치는 일이다. 맛이 간 매드맥스의 세계를 폭풍처럼 뚫고 갈 전투 머신. 원작의 지위와는 별개로, 이 영화의 액션 시퀀스에는 힘도 있고 커다란 화면에서야 살아나는 극장용 시네마의 맛 같은 게 있다. 물리적인 진짜 차들과 진짜 모터사이클에서만 나올 수 있는 에너지는 물론이다. 삶에 별 선택권이 없는 워보이들의 이상한 광기도 하루하루를 살아가는 우리와 멀리 떨어져 보이지 않는다. 처음부터 끝까지 한 번도 웃지 않고 달려가는 퓨리오사처럼 강해질 수 있으면 좋으련만.

최신기사

- 에디터

- 장우철

- 글

- 남궁선(영화감독)

- 일러스트레이터

- 조성흠