가벼운 이불 위에서, 우리의 밤과 몸은 항상 이불보다 가볍다.

이불을 덮고 잔다. 아직은 겨울이니 두껍다. 베개는 세 개를 뒀다. 두 개는 머리맡에 놓고, 하나는 안고 잔다. 주로 제일 속이 보드라운 걸 그렇게 한다. 며칠 지나 머리맡에 놓은 베개가 과하게 쪼그라들면 안고 자던 걸 바꿔 베고 잔다. 뭐가 내 것이고, 뭐가 네 것인지는 모른다. 반가운 손님이 오면 그날 제일 빵빵한 걸 내줄 뿐이다.

알몸으로 잔다. 혼자일 때도 그렇다. 간혹 흉을 보는 사람도 있지만 언젠가부터 숙면과 면역력 개선에 도움을 준다는 핑계도 생겼겠다, 당당히 그렇게 한다. 이불 안엔 뭐가 들었더라? 진즉 까먹었다. 오리털이었나, 솜이었나, 거위털이었나. 하여간 가볍다. 해외든 국내든 호텔이든 모텔이든 갈 일이 있을 때마다 이불이 너무 무겁다고 느끼니, 이미 이 가벼움을 좋아한다 말할 수도 있다. 덮기보다 막 구겨 휘감고 자는 쪽에 가깝나? 길이보다는 좌우 폭이 넉넉하다. 커버는 아예 벗겨두는 날이 많다. 리넨이든 극세사든 모직이든 제각각의 감촉이 있지만 그 무엇도 아무것도 씌우지 않은 것만큼 좋지 않았다. 그 속살을 드러낸 흰 이불속이야말로 진짜 이불 같다고 생각하기도 한다. 때가 탈 때쯤 세탁하면 그만.

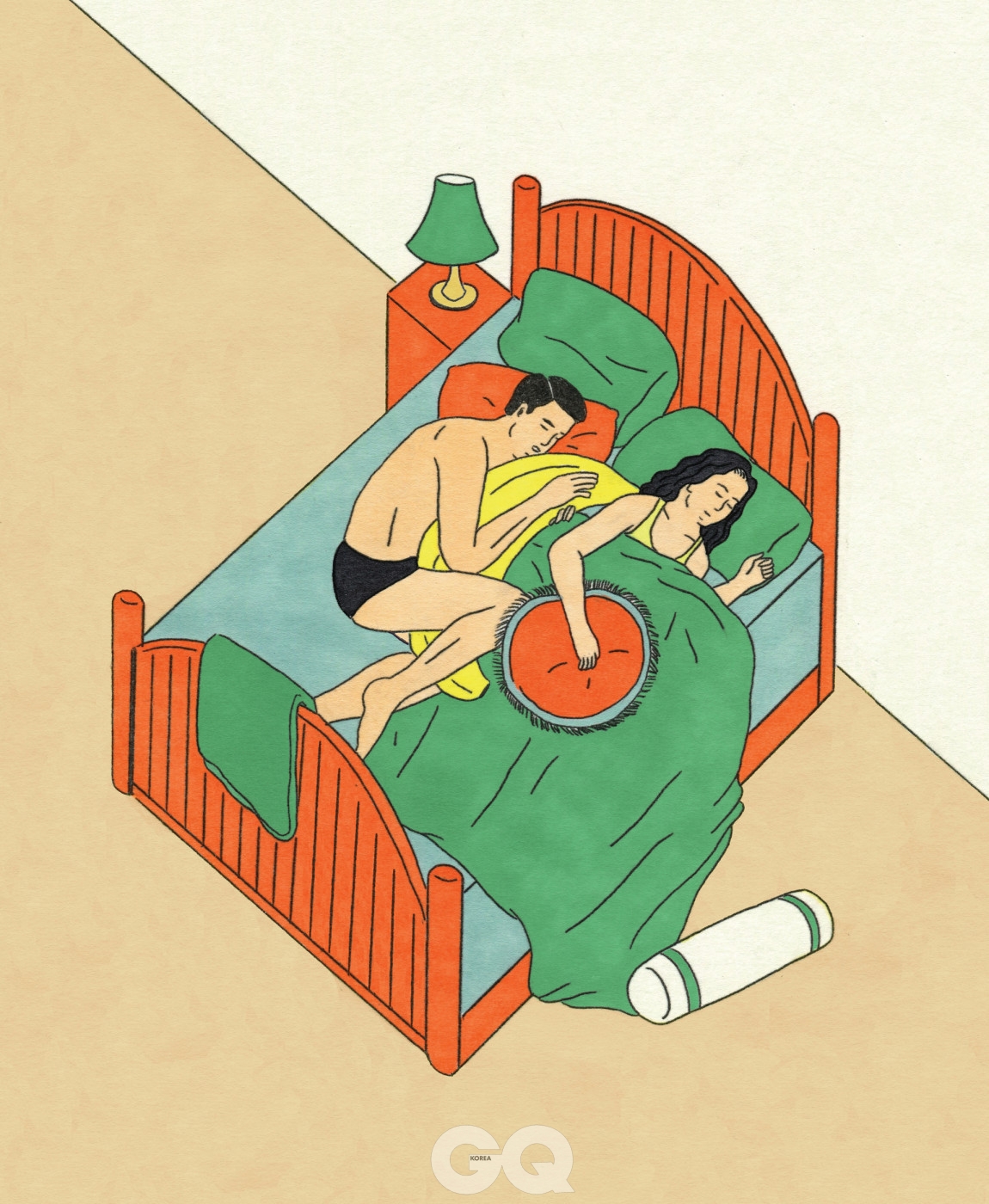

한 침대에서 잔 애인들도 이런 내 ‘미니멀’한 잠자리를 좋아했나? 어느 정도는 그랬던 것 같다. 우리는 같이 알몸이니까. 서로의 몸을 포개고, 그렇게 엉킨 몸이 다시 매끈한 이부자리에 곧장 닿으니까. 불을 끄고 초라도 켜면 시트의 애매한 색깔과 소년과 성인 사이쯤에 멈춘 듯한 무늬, 나만 모르는 냄새까진 지울 수 있어도, 살을 휘감는 촉감은 내내 거기에 있었다.

순식간에 화르르 불이 붙어 그마저도 거추장스러울 땐, 한 손으로 그 가벼운 이불을 침대 밖으로 휙 치워버릴 수 있는 것도 좋았다. 어두운 침대 위에는 두 사람과 그보다 하나 더 많은 베개만 덩그러니 남았다. “이불 밖은 위험하”다는데, 우리는 좀 다른 의미에서 위험을 즐기는 쪽이었나. 넓어진 침대에선 서로가 더 잘 보였다. 저기는 머리카락, 저기는 배꼽, 저기는 발목, 저기는…. 체위가 다 뭘까. 삽입할 때가 되면 갑자기 정색하고 따지는 건가? 섹스는 이미 시작됐고, 그때쯤이면 베개는 소용돌이에 휩싸여 정위치를 잃어버린 뒤였다. 꼬리뼈가 얼굴 앞에 불쑥 나타나기도 하고, 숨소리가 저 발밑에서 들리기도 했다. 잘 때는 남쪽에 머리를 두라는 부모님 말씀은 껍질을 벗겨 벌써 위아래가 불분명한 이불마저 밖으로 던져버릴 때 다 잊었다. 우리는 이미 이불보다 가벼웠다.

그러다 베개를 거머쥐게 되는 건, 침대를 평탄한 링이 아닌 장애물 경주로에 가깝게 만들고 싶은 순간. 하나를 등 아래 놓으면 누워서도 허리가 꼿꼿해졌고, 둘을 쌓으면 피가 머리로 쏠렸다. 어질어질. 셋을 쌓으면? 새로운 감각, 새로운 발견에 그 피가 온몸을 핑핑 도는 듯했다. 섹스 토이가 뭐 별거인가. 집에 좀 음탕한 (가능성이 있는) 물건이 있다면, 그때부터는 뭐든 침대 위로 올려도 괜찮을 것 같은 기분이 들곤 했다. 물론 그러려고 여분의 베개를 마련해둔 건 아니었지만.

녹다운. 온 베개가 머리보다 무거운 두 사람의 전신에 눌려 푹 꺼졌을 때쯤, 우리도 꼭 그렇게 되고 말았다. 기운을 차린 뒤 깨끗하게 씻고 덜 마른 몸으로 다시 풍덩 침대에 뛰어들기도 하고, 어떨 땐 그냥 땀에 젖은 채로 꼭 안고 자기도 했다. 몸은 후끈거리고 정신은 기진맥진해도 욕망만큼은 아직 한참은 덜 탄 초처럼 길어서, 또 다른 생각을 해본다. 웬만한 사람만 한 2인용 베개를 사볼까, 쿵쾅쿵쾅 섹스가 끝난 뒤의 ‘메모리폼’을 살펴보는 것도 재밌겠군. 돌기가 있는 콘돔처럼 뭔가 이상하게 돋은 쿠션은? 방에 반질반질한 가죽 소파 하나쯤 있으면 참 좋을 텐데…. 곧 계절이 바뀌고, 오랜만에 새 이부자리를 사러 간다. 어느새 물이든 땀이든 식어 뚝 떨어진 체온. 소리도 없이 제자리를 찾은 이불은 이미 내 차지가 아니다.

- 에디터

- 유지성

- 일러스트레이션

- 키미앤12