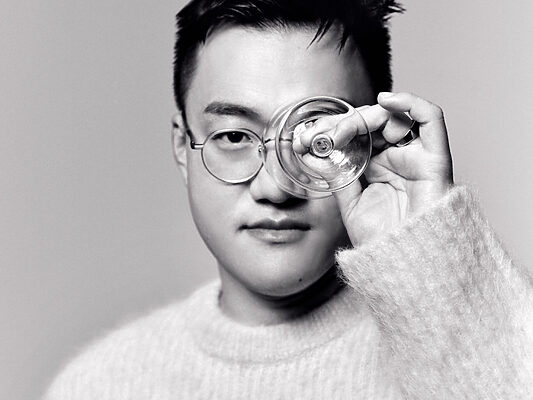

이 시대의 가장 걸출한 미식가인 이현우와 황교익을 만났다. 맛에 관해 이들보다 매력적으로 표현할 줄 아는 마에스트로는 없다. 맛, 남자의 삶, 취향과 스타일에 관해 이야기하고 파스타를 먹었다.

MEET THE MAESTRO, MEET THE TASTE 두 명의 남자가 있다. 맛에 관해서라면 견줄 데 없이 대단한 남자들이다. 게다가 기민하고 예민한 혀도 가졌다. 먹을 줄만 아는 것이 아니라 먹은 것에 대해 줄줄 말할 줄도 안다. 입은 것, 본 것, 만진 것 그리고 경험한 것에 대해 이야기하는 것도 꽤 잘한다. 이현우와 황교익은 그런 의미에서 마에스트로다. 그들이 <수요미식회>를 통해 설명하는 음식과 맛, 취향 등에 관한 설명을 듣고 있자면 마치 내 앞에 그 음식이 막 놓여진 것 같은 착각이 들 정도다. 이렇듯 걸출한 남자들이 파스타를 먹으러 갔다. 데이트 음식의 상징인 파스타를 남자 둘이 먹는다는 것에 관해 이현우와 황교익은 이렇게 말한다. “나쁘지 않다. 대화의 질도 달라지는 것 같다.” 그리고 그들은 대화를 이어간다. 과연 파스타로 하여금 남자의 삶이 완성되는 것인지도 모른다고. 비단 파스타가 아니라 남자라면 응당 경험해야 하는 것, 그를 통해 알게 되는 것, 그걸 통해 깨닫고 정의하게 되고 다듬어지고 단단해지는 취향에 관하여. 그러한 과정을 통해 남자의 스타일과 취향이 다듬어지는 것이라는 결론은 파스타 접시가 비워지며 내려졌다.

이현우 남자 둘이 파스타를 먹는다는게 기분이 좀 이상하긴 하다. 사람들 인식도 좀 그렇고.

황교익 이탈리아에서는 파스타가 지니는 의미가 다양하지만 아직 한국에서는 데이트를 위한 음식으로 인식된 경우가 많다. 그런데 남자들끼리 먹는게 멋있어 보이는 경우가 있다. <그랑블루>라는 영화라든가.

이현우 <대부>에서 배 나온 이탈리아 남자들이 파스타 먹는 장면도 굉장히 근사하다. 이태리 친구에게 들었는데 이탈리아 남자들은 어릴때 반바지에 무릎까지 올라오는 양말을 신고 다니는데, 양말이 조금이라도 접히면 엄마한테 혼난다고 한다. 그렇게 입으면 안된다고. 어렸을 때부터 옷 입는 방법부터 먹는 방법까지 철저히 교육을 받는거다.

황교익 이탈리아 사람들이 멋진 이유가 어렸을 때부터 그런 교육을 받았기 때문일 거다.

이현우 아마도 그럴 거다. 그런데 한국 남자들도 파스타 같은 걸 먹으러 올 때는 태도나 옷차림이 달라진다. 대화의 수준이나 미식에 대한 취향도 좀 드러나는 것 같고. 아버지 세대와는 다르게 요즘엔 다들 스타일에 대해 중요하게 생각하는 것 같다.

황교익 우리는 아주 옛날부터 의관을 정제하고 식사를 해야한다는 걸 까다롭게 가르쳤다. 전쟁을 치르면서 서구 문명이 급격히 들어오고 그런 것들이 다 엉킨거지. 어떻게 입어야 하는가, 이런 걸 놓친 건 사실이다. 그렇지만 요즘은 정말 다들 잘 차려입고 잘 골라 먹을 줄 안다. 다들 개인의 취향이 생긴 것 같다.

이현우 이제 라이프 스타일에 대해, 어떻게 사는 것이 즐거운 삶인가에 대해 다들 고민하고 의논할 여유가 생긴 거다. 그런데 아직 사회적 분위기는 유니폼을 강요하는 것 같긴 하다. 회사나 사회에서 어떻게 옷을 입으라든지 뭘 먹으라든지 강요하는 건 좀 잘못된 거 아닌가? 자기의 스타일이나 취향에 대한 고려가 없다. 입는 옷에 따라 말투나 행동, 어디에 갈 지, 뭘 먹을지 달라지는 법이다.

황교익 그렇다. 본래 파인 다이닝 중에는 의상 제재가 있는 곳이 많다. 불필요한 격식이 아니라, 우리가 의관을 정제하고 식사 예절을 익히고 그런 것과 같은 거지.

이현우 그래서 그런지 뼈해장국에 소주 마시는 것 하고 파스타랑 칵테일 마시는 것 하고 대화의 질이 달라진다. 어떤 면에서는 남자들이 좀 더 용기를 내고 바뀔 필요가 있다. 다양한 경험을 해보고 그렇게 취향과 스타일을 좀 다듬어갈 필요가 있다. 지금까지 해오던대로 살아가는 건 좀 재미없지 않나?

황교익 나는 획일적인 교육을 받고 정해진 틀 밖으로 벗어나는 것에 대해 제재를 받으며 자랐다. 거기서 벗어나는 데 어마어마한 노력과 시간이 필요했다. 나는 더 자유롭고 싶고 내가 가진 취향과 성향을 드러내는 삶을 살고 있었다. 하지만 그걸 실행하는 게 쉬우면서도 어려운 일이다. 그래서 나는 자기 취향이 뭔지를 드러낼 줄 알고 적극적으로 스스로를 변화시킬 줄 아는 남자들을 보면 부럽고 멋지다. 그들에게는 기회가 많다.

이현우 대학교 때 뉴욕으로 가면서 문화적인 충격을 받았다. 다르다는 것이 나쁜게 아니라는 걸 그때 알았다. 요즘은 그래도 자기를 드러내려고 노력하는 사람들이 늘어나는 것 같다.

황교익 좀 더 자유로워질 필요가 있다. 규범이나 규제대로 입고 먹는다고 더 많은 걸 누리고 더 좋은 삶을 누리는 게 아니지 않나?

이현우 중년은 입어왔던 대로 입고 싶어하고 어린 친구들은 그게 싫으니까 달라져야 한다는 강박이 있다. 결국 자세히 들여다 보면 이쪽도 저쪽도 결국 똑같이 보일 때가 많다.

황교익 트렌드에 너무 예민하게 반응하고 있는 거지. 스타일을 만드는게 아니라 쫓아가버리기 때문일거고.

이현우 음식에 대해서 그리고 삶에 대해서 자기 취향을 확고하게 갖고 계신 마에스트로 아닌가? 음식을 어떻게 먹어야 하고 자기 스타일은 어떻게 만들어야 하나?

황교익 사람들은 보통 음식에 대한 관심으로 생각하는데 그 자체가 사실은 나에 대한 관심인 거다. 내가 가지고 있는 감각을 좀 더 섬세하게 다듬는 도구로서 음식을 바라봐야 한다. 음악도 그런거 아닌가? 자연스럽게 그냥 즐기는 거다. 다만 음식을 먹는다가 아니라 그걸 먹는 나에 집중을 하는거지. 인간이 지닌 감각을 살피는 게 진짜 중요한 일이다. 그런 의미에서 좋은 음식이라는 것은 내 감각을 좀 더 고급스럽고 세련되게 만들어주는 도구가 된다.

이현우 어떻게 보면 남자에겐 허세가 좀 필요하다. 그게 우리를 여기로 이끌어 오는 것 같다. 좀 더 나은 남자가 되고 싶다는 그런 욕망, 어떻게 보면 허세처럼 보여질수도 있는 부분들 말이다.

황교익 그렇지. 취향이란 한편으로는 그렇게 보여지는 것이고 또 그걸 기반으로 다듬어진다. 많은 경험이 우선이다. 얼마나 다양하고 많은 음식을 경험하고 접해봤는지를 바탕으로 좋아하는 것이 뭔지를 알게 되고 그것을 통해서 세밀하게 자기의 취향이 만들어지지. 그런데 아직 세상엔 경험해야 될 게 너무 많고 내게도 아직 새로운 음식이 많다. 그걸 경험해가면서 계속 바뀌어 가는거다. 그렇게 보완하고 보충하고 또 다듬어가면서 단단해지기도 하는 거다.

이현우 그래서 결국 남자들끼리 파스타도 먹으러 갈 줄 알아야 되는 거다. 경험, 그리고 취향을 위해서.

황교익 남자라면 응당 경험해봐야 할 일이다.

- 에디터

- GQ PROMOTION

- 사진

- MAESTRO