힘주어 부르고 싶은 6인의 젊은 작가를 만났다.

픽트 스튜디오 장혜경 작가는 어린 시절부터 천체관찰을 좋아했다. 은하의 궤도를 나긋하게 도는 금성, 화성, 수성…. “하늘은 고정적인 이미지가 아녜요. 계속 움직이고, 어딜 가도 달과 하늘은 따라오죠.” 프로덕트 디자인을 전공한 장혜경, 마정기 작가는 픽트 스튜디오로 뭉쳐 변화하는 자연물을 탐구했다. 자개를 현대적으로 재해석한 네이커플러스 프로젝트로 시작해 레진에 염료를 섞어 행성을 형상화한 플래닛 컬렉션까지, 그들의 관심사는 변화의 스펙트럼을 가진 소재다. “가공되지 않은 판자개의 오묘한 빛, 레진이 뒤섞이면서 발생하는 패턴에 매혹됐어요. 레진에 서로 다른 염료를 혼합하고 하루 동안 경화시키면 제각각의 독특한 색상과 패턴을 만들어내죠. 통제 불가능한 소재인 동시에, 스스로 살아 있는 유기체처럼 패턴을 그려요.” 네이커플러스와 플래닛 컬렉션의 트레이와 소반은 미적 요소를 캔버스처럼 표현할 수 있는 오브제인 동시에, 실용적인 기능을 지닌 제품이기도 하다. 스튜디오의 이름, ‘From Craft To Industry’가 지어진 까닭이다. 이제 픽트 스튜디오의 캔버스는 트레이와 소반의 궤도를 벗어나는 중이다. 테이블부터 공간까지, 컬렉션을 확장할 예정이기 때문이다. 자개와 행성의 우주는 더 깊고 너르게 펼쳐질 것이다.

김진식 선 위에 원이 놓여 팽팽한 긴장이 생긴다. 삼각형 밖을 원이 감싸 단단한 대비를 이룬다. 김진식 작가는 대리석의 나란한 직선 위에 메탈 소재의 원형 거울을 끼운 ‘하프하프 라운드’ 작품을 “정체되어 있는 율동감”이라고 표현한다. “움직이려는 원과 정지하려는 선 사이, 멈춰 있는데 움직일 것 같은 강한 대비를 주려 했어요.” 브랜드 크리스토플과 협업으로 만든 ‘클리비지’ 오브제에서도 소재와 형태의 대비는 도드라진다. 대리석 위에 종이처럼 반듯하게 접힌 실버 컨테이너는 첨예한 긴장 상태를 유지하며 역설적으로 균형의 아름다움을 찾는다. 서로 다른 소재 사이에서 리듬과 생동감을 발견하는 김진식 작가는 형태를 고정해두지 않는다. “작품을 만들 때 볼트를 사용해 고정하는 걸 지양해요. ‘하프하프’ 컬렉션은 대리석 위에 홈을 낸 메탈을 끼우는 방식으로 작업해요. 사물의 의미를 빠르게 파악하고 손쉽게 고정해버리는 게 아니라, 구조를 발견하려고 노력한 과거의 태도처럼 천천히 본질을 알아갔으면 해요. 어제 본 것과 오늘 본 것이 다른 오브제를 만들고 싶어요.” 언뜻 봐선 무엇인지 알 수 없는, 볼 때마다 다른 오브제. 김진식 작가는 선과 면에 대한 탐구의 결말을 수수께끼처럼 숨겨놨다. 그 운율과 함축은 마치 시처럼 읽힌다.

그랩누아즈 ‘뜬구름 잡기’는 말이 되지 않는 허튼 소리를 뜻하지만, 그것이 실제로 가능하다면 어떤 기분이 들까. 꿈에서 깨어나 두 손에 소복이 들어온 구름을 발견할 때의 기분 같은 것. 그랩누아즈는 잡는다는 뜻의 ‘Grap’과 구름을 뜻하는 ‘Nuage’를 이어붙인 말이다. 비정형 형태에 올록볼록한 양감이 도드라진 화병의 생김을 보면 고개가 끄덕여진다. “잡을 수 없는 구름을 잡고 싶었어요. 바르셀로나에 머물 때 빛이 부서지는 하늘과 시시때때로 변하는 구름에 흠뻑 빠졌거든요.” 포도알처럼 굴린 동그란 흙덩이를 붙여 형태를 만들고, 석고 틀을 만들어 굳혀낸다. 그리고 유약을 붓으로 바르거나 뿌리고, 광물을 첨가하고, 두 가지 유약을 섞고, 꼼꼼히 바르지 않고 흘리기도 하며 노을이 드리우고 구름이 지나가는 하늘의 빛을 표현한다. 그래서 단 하나의 그랩누아즈도 같은 것은 없다. 뜬구름을 잡은 김누리 작가는 쇼룸 겸 작업실 ‘재료’의 오픈 준비에 한창이다. “흙 말고 다른 재료들, 유리와 옻 같은 재료를 그랩누아즈에 접목시켜보려 해요. 이제 학교를 졸업했으니 하고 싶은 걸 더 자유롭게 해보려고요. 그랩누아즈가 화병일 필요는 없어요. 의자나 조명이 될 수도 있을 거예요.” 젊은 작가의 작업은 가만히, 그러나 도도히 흘러간다.

서정화 소재의 물성을 탐구해온 서정화 작가는 소재를 있는 그대로 존중한다. ‘Material Container’ 시리즈에서 금속, 목재, 석재 등 20가지 소재를 사용한 30가지 조합의 스툴을 만들며 소재를 연구했고, ‘Aged Blocks’에서는 창고 깊은 곳에서 발견한 오래된 단풍나무의 결을, ‘Primitive Physics’에서는 작가가 사랑하는 현무암의 질감을 고스란히 살렸다. 소재의 물성에 집중하게 된 계기는 건축가 주하니 팔라스마의 <건축과 감각>에서 강조한 ‘촉각적 감각’을 확장하고 싶다는 마음이었다. “전시장에 가면 ‘만지지 마시오’라는 경고가 꼭 있어요. 왜 사람들은 작품을 만지고 싶어 할까요? 시각으로 느낀 정보를 직접 만짐으로써 경험하고, 확인하고 싶어서일 거예요. 그만큼 만지고 싶은 소재는 흡인력을 지녔죠.” 촉각을 찾는 작가의 모험은 그렇게 시작됐다. 자연을 관찰하고, 만지고 싶은 소재를 만나고, 본래의 모습을 가리지 않는 형태를 찾는다. 만든다기보단 어울리는 것들끼리 ‘둔다’에 가깝다. “소재의 물성에 따라 적합한 디자인이 정해져요. 형태는 기능을 따른다는 말처럼, 물성이 자연스럽게 형태를 결정하는 거죠.” 발견된 형태는 물이 위에서 아래로 흐르듯, 순수한 물리학의 모습으로 드러난다. 나무와 금속과 돌은 그렇게 균형을 이룬다.

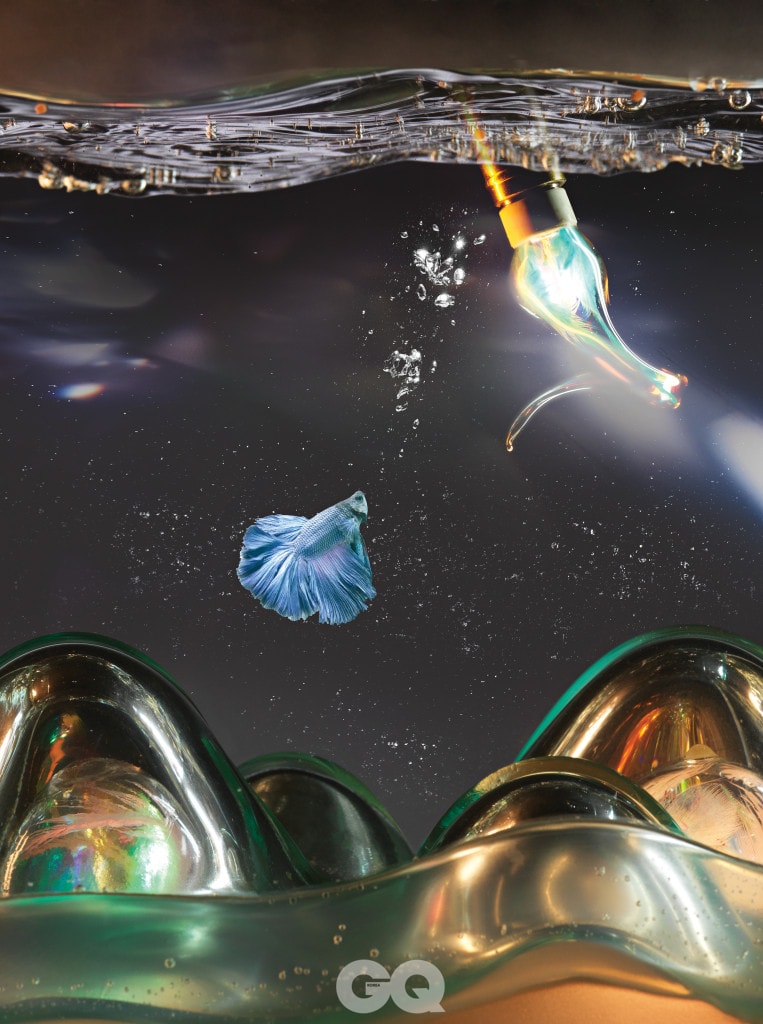

글로리홀 “밤에 천변에서 자전거를 탈 때, 어두운 밤의 강물에 자동차의 헤드라이트 빛이 혼합된 풍경을 지나치는데 빛이 살아 움직이는 것 같았어요. 그때 처음 빛에 대한 작업을 해야겠다고 생각했죠.” 박혜인 작가는 빛을 담는 정직한 매체인 유리조형을 공부하기 시작했다. “유리는 빛을 감싸는 투명한 막이자 공간이에요. 얼음이 물을 정지해놓는 것처럼 유리는 빛을 가두어두니까요.” 채집한 빛을 곁에 두기 위해 유리조명을 만들기 시작한 그는 깃털, 비닐, 광섬유 같은 빛을 투과하고 반사하는 소재를 더해 ‘물이끼밤’ 등을 제작했다. 그의 관심은 유리 안의 세계에만 머물지 않았고, 빛의 궤적을 담아내는 물과의 관계에 골몰했다. “빛은 물과 만났을 때 살아 움직이는 영상 같아져요.” 그는 얼마 전 어둠 속 수조에 백오십 개의 전구를 매달아 생물발광 현상을 재현한 <스플래시 플래시> 전시를 마쳤다. 빛과 물을 직관적으로 구현한 조명 수조 ‘화산과 빙산’도 그 탐구의 연장이다. 다음 작품은 수중 조명으로, 더 대담하게 물과의 관계를 탐구한다. 그에게 ‘글로리홀’의 뜻을 물었다. “유리 가마에 ‘글로리홀’이라는 구멍이 있어요. 그 속으로 보이는 불이 사람을 홀린다는 생각이 들었죠.” 이름의 기원처럼 그는 여전히 타오르는 빛에 홀린 채다.

윤새롬 투명한 아크릴로 만든 테이블에 조명을 드리우자 스튜디오에 진한 노을빛이 일렁였다. 윤새롬 작가의 크리스털 시리즈는 그를 <월페이퍼>에서 주최한 ‘디자인 어워드 2018’의 차세대 아티스트로 선정되게 한 작품이다. “어릴 적 필리핀에 살 때 헌드레드 아일랜드에 종종 놀러 가곤 했어요. 그때의 저녁을 잊지 못해요. 저녁노을에 구름이 물들고, 바다에 부드럽게 흩어지죠. 그 색을 작품으로 구현해보고 싶었어요.” 색을 가장 투명하게 표현할 수 있는 재료를 찾던 그는 아크릴을 만났다. “아크릴은 칠하지 않아도 염색 기법으로 색이 녹아들게 할 수 있고, 시간에 따라 농도가 달라지죠. ‘단풍이 물들었다’는 표현처럼 색을 물들여 자연의 색을 표현하려 했어요.” 조각조각 조립된 형태는 색을 더 극적으로 표현하기 위해서다. “크리스털 시리즈는 굴절과 왜곡이 일어나 어떤 형태인지 바로 포착되지 않아요. 색을 보여주려는 의도로 만든 작품이기에 색이 먼저 눈에 들어오고 그다음 형태가 들어오도록 디자인했어요.” 그는 한동안 크리스털 시리즈에 전념할 생각이다. 가구라는 형태에 한정되진 않는다. 10월 전시에서는 자연의 풍경을 규모 있게 담아내는 설치 작업을 할 예정이다. 남국의 노을에서 출발한 작업이 그 범위를 점점 더 넓혀가고 있다.

최신기사

- 에디터

- 이예지, 이지훈

- 포토그래퍼

- 이신구