현재 패션계에서 가장 중요한 키워드는 ‘스트리트웨어’다. 그렇다면 앞으로 스트리트웨어를 이끌어갈 차세대 주자는 누구일까?

사무엘 로스

어콜드월(A-Cold-Wall*)

디자이너의 개성이 투영되지 않는 브랜드는 없지만, 어콜드월은 유독 사무엘 로스에 많은 빚을 지고 있다. 1991년생, 우리 나이로 스물 여덟 살의 이 청년은 흑인이고, 넉넉하지 못한 유년 시절을 보냈다. 그런 환경 탓에 그의 옷에선 잿빛이 많이 보이고, 종종 솔기가 외부로 드러나며, 얼룩이 자주 활용된다. 브랜드의 동력인 ‘편견’과 ‘차별’은 그의 아픈 과거인 동시에 ‘영국 출신 디자이너이면서 센트럴 세인트 마틴을 나오지 않았다’는 여전한 현재에서도 기인한다. ‘사람들 사이에 보이지 않는 차가운 벽이 존재한다’는 사무엘 로스의 깊은 절망은 브랜드명에 고스란히 표현됐다. 다만 그가 남다른 점은 절망을 단순히 분노로 치환해 후디에 욕설을 넣는 대신, 런던 패션 위크에 설 수 있을 만큼 브랜드를 입체적으로 구현해냈다는 점이다. 그래서 어콜드월에는 살풍경한 색감, 유니폼이 떠오르는 형태 이외에도 독특한 그래픽과 상업적인 매력이 있다. 이것은 그가 그래픽 디자인과 일러스트레이션을 전공한 후 버질 아블로와 함께 일했기에 가능한 일. 마치 스폰지처럼 어떤 경험이든 빨아들여 그걸 창조적인 결과물로 바꾸는 능력이 단연 발군이다. 버질 아블로를 거쳐간 인물 중에서도 단연 사무엘 로스가 돋보이는 이유다.

매튜 윌리엄스

1017 알릭스 9SM(1017 Alyx 9SM)

매튜 윌리엄스는 과거 한 인터뷰에서 이런 이야기를 한 적이 있다. “세상엔 더 이상 옷이 필요 없다. 그래서 사람들에게 쇼핑할 이유를 만들어 줘야 한다. 그것이 존재의 이유다.” 그럼 그의 말처럼 1017 알릭스 9SM은 사람들의 마음을 끌었을까? 브랜드의 대표작인 ‘체스트 리그 백’은 이미 카니예 웨스트와 에이셉 라키의 사랑을 받고 있다. 당연히 그들 덕에 더 크게 히트했다. 또 다른 대표작인 롤러코스터 벨트는 높은 디자인 완성도 덕에 킴 존스의 디올 옴므 데뷔 컬렉션에 활용됐다(이 컬렉션에 매튜 윌리엄스가 직접 참여했다). 브랜드 론칭 4년만에 굵직한 셀러브리티와 디자이너를 팬으로 거느린 것이다. 그럼 무엇 때문에 이들은 1017 알릭스 9SM에 열광할까? 가장 큰 이유는 브랜드 색이 확실하다는 것이다. 그의 옷과 액세서리는 마치 ‘기어’에 가까워 보인다. 디자인했다기보다 정교한 설계도를 따라 구축한 것 것 같다. 스트리트웨어 브랜드의 약점으로 꼽히는 낮은 품질도 그에겐 해당 사항이 없다. 1017 알릭스 9SM은 장인이 많기로 유명한 도시, 이탈리아의 페라라에서 제품을 제작한다.

헤론 프레스턴

헤론 프레스턴(Heron Preston)

어떤 협업이 기억에 남나? 슈프림과 리모와? 나이키와 오프 화이트? 개인적으로 인상 깊었던 협업은 헤론 프레스턴이 뉴욕시 위생부와 협업해 만든 ‘DSNY 컬렉션’이다. 두 주체의 장르가 전혀 다르지만 ‘거리(Street)’라는 공통점이 있다는 것이 흥미로웠고, ‘환경’이라는 심각한 주제를 대중에게 솔깃하게 전달하는 ‘블랙 코미디’ 같은 면이 인상 깊었다. 그는 “이비자 섬에서 떠다니던 비닐봉지를 보고 환경에 대한 경각심이 생겼다”고 했고, 이 인터뷰마저 온라인상에선 큰 화제가 됐다. 사실 그는 헤론 프레스턴이라는 브랜드를 론칭하기 전부터 많은 이의 주목을 받았다. 패션 명문인 파슨스 스쿨을 졸업했고, DJ, 아티스트, 패션 디자이너처럼 다양한 명함을 지니고 있었으며, 무엇보다 매튜 윌리엄스, 버질 아블로와 함께 빈 트릴(Been Trill)이라는 프로젝트성 스트리트웨어 브랜드를 론칭한 바 있으니까. 유스 컬처를 능숙하게 다룰 줄 아는 그가 자신의 이름을 내건 브랜드를 들고 나오자 사람들은 열렬히 환영했다. 이번 시즌엔 나사(NASA)와 협업한 컬렉션을 발표했다. 그러고는 그 옷을 입힌 마네킹을 하늘로 올려 보내는 영상을 업로드해 많은 이들의 ‘좋아요’를 받았다. 그는 밀레니얼 세대가 무엇에 열광하는지, SNS를 어떻게 활용해야 하는지 꿰뚫고 있는 것처럼 보인다. 이 점이 버질 아블로와 참 많이 닮았다.

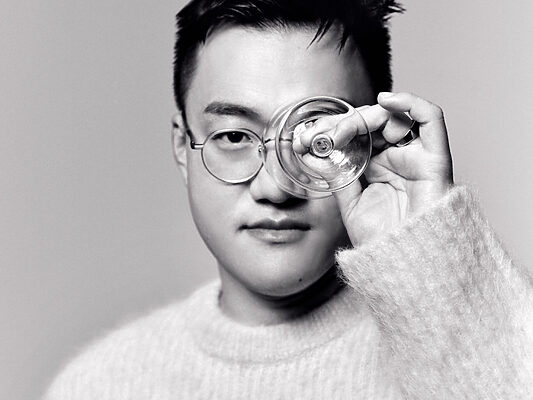

마사유키 이노

더블릿(Doublet)

더블릿은 마사유키 이노가 패턴사 다카시 무라카미와 함께 2012년 론칭한 브랜드다. 그는 론칭 전 7년 동안 미하라 야스히로에서 액세서리와 신발 디자이너로 일했는데, 이 경험이 그의 커리어에 꽤 커다란 영향을 미쳤다고 한다. 과거 한 인터뷰에서 영향을 준 인물을 묻는 질문에 미하라 야스히로를 포함해 언더커버의 준 다카하시, 월터 반 베이렌동크, 제레미 스콧을 언급한 바 있다. 실제로 그의 컬렉션을 보면 제레미 스콧처럼 과격하고, 언더커버처럼 창조적인 동시에 현실적이며, 미하라 야스히로처럼 해체적인 면이 있다. 그는 자신이 만드는 옷을 ‘낯선 면이 있는 데일리웨어’로 곧잘 묘사하는데, 이는 스트리트웨어 브랜드의 훌륭한 콘셉트인 동시에 더블릿에 대한 적절한 설명이기도 하다. 이미 도버 스트리트 마켓 런던과 뉴욕, 10 꼬르소 꼬모 밀란과 서울처럼 굵직한 매장에서 그의 옷을 바잉하고 있다. 또한 얼마 전 마사유키 이노는 ‘LVMH PRIZE 2018’에 우승자로 꼽히기도 했다. 일본 브랜드답게 미국, 유럽계 스트리트웨어 브랜드보다 디테일에 강하다는 평이 많고, 일본(동양) 브랜드라는 이유로 서양에서 더 큰 관심을 받고 있다. 참고로 ‘더블릿’이라는 이름은 <이상한 나라의 앨리스>의 작가 루이스 캐럴이 고안한 단어 퍼즐 게임에서 따왔다.

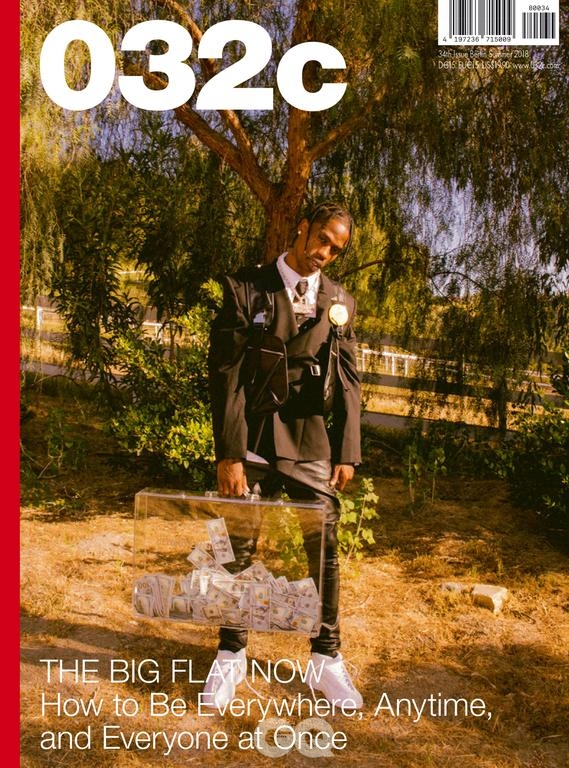

요르그 코흐 & 마리아 코흐

032C

<032C>는 요르그 코흐가 창간한 독일의 문화 잡지다. 요즘 가장 ‘힙’한 잡지의 아이콘처럼 회자되고 있지만, 설립연도는 2001년까지 거슬러 올라간다. ‘032C’라는 이름은 빨간색 팬톤 코드에서 따왔다. 그래서 초기 이슈를 보면 빨간색 사각형이 커버에 ‘떡’하니 찍혀있다. 요르그 코흐는 작년 <GQ STYLE>과의 인터뷰에서 <032C>의 성공 비결을 겸손하게 시대 조류에 돌린 바 있다. 창간 초기 헬무트 랭, 라프 시몬스, 에디 슬리먼 덕분에 패션계 전체가 전성기를 맞았고, 패션은 시각 문화에서 중요한 지위를 점하게 됐다는 것이다. 패션의 신분 상승과 함께 패션을 독특한 시각으로 담던 <032C> 지위도 덩달아 올랐다는 설명. 게다가 슈프림 설립자 제임스 제비아가 “<032C>는 마지막 남은 진정한 문화 잡지”라고 말했듯이 일찍이 스트리트웨어 대한 관심과 애정도 남달랐다. 그리고 이는 의류 브랜드 론칭으로 이어졌다. 오랫동안 잡지에서 일한 경험과 감각을 바탕으로 만든 옷들은 그들이 만든 잡지처럼 도발적이고 에너지가 넘친다. 마리아 코흐(요르그 코흐의 부인)가 과거 질 샌더를 비롯한 패션 브랜드에서 일한 경험이 있어서인지 품질과 디자인에 어설픈 구석도 없다. 또 ‘032C’를 새긴 신발끈이나 헤어밴드처럼 소소한 제품도 선보여 컬렉션을 살펴보는 재미가 있다.

제리 로젠조

피어 오브 갓(Fear of God)

제리 로렌조의 아버지는 MLB 선수이자, 코치였다. 아버지의 직업 특성상 이주가 잦았고, 어릴 적부터 많은 도시를 전전해야 했다. 전학 간 학교는 백인들이 대부분이었고, 그래서인지 어려서부터 ‘나는 흑인이니 아무것도 할 수 없다’는 생각을 자주했다고 한다. 아버지처럼 메이저리그에서 뛸 수 있었으면 좋았겠지만, 안타깝게도 운동 신경이 뒷받침해주지 못했다. 그래서 그는 ‘남들에게 떳떳하게 보이고자’ MBA 과정을 밟았다. 그 후 고객의 스타일링과 이미지를 관리하는 스포츠 마케팅 일을 하게 되는데, 그때 시중에 그가 원하는 옷이 없다는 걸 깨닫고 디자이너의 길을 결심한다. “말 그대로 아는 게 하나도 없었어요. 생산 방법은 물론이고 패턴을 어떻게 만들어야 하는지도 몰랐죠.” 그렇게 그가 처음 디자인한 옷은 지퍼를 단 반소매 후디였다. 그렇게 몇 개의 옷을 힘겹게 그러나 즐겁게 만드는 동시에 어릴 적부터 믿어온 기독교에서 착안해 ‘피어 오브 갓’이라는 브랜드를 론칭한다. 그가 버질 아블로와 비교되는 자리까지 오를 수 있었던 데엔 여러 셀러브리티의 사랑과 특히, 저스틴 비버의 머천다이즈 컬렉션 ‘퍼포스 투어’를 제작한 경력이 큰 도움이 되었을 것이다. 그러나 제리 로렌조의 가장 큰 무기는 역시 ‘피어 오브 갓’이다. 브랜드에 팬덤이 생긴 건 결국 플란넬 셔츠, 찢어진 청바지, 밀리터리 베이스 하이톱 스니커즈 같은 제품의 디자인과 품질이었으니까. 이쯤 되니 그에게 운동 신경이 없었던 게 다행이지 싶다.

트레마인 에모리 & 에이사이드

노 베이컨시 인(No Vacancy Inn)

노 베이컨시 인은 2015년 영국에서 설립한 브랜드다. 옷을 만들지만 패션 브랜드라고 규정할 수 없는 이유는 운영자인 트레마인 에모리와 에이사이드가 패션, 음악, 예술의 영역에 전방위로 발을 담그고 있기 때문이다. 트레마인 에모리는 뉴욕에서 태어났지만 2010년 런던으로 건너가 마크 제이콥스 밑에서 일한다. 하지만 엉뚱하게도 런던의 밤 문화에 빠져 레스토랑과 클럽의 어드바이저로 활동하는 동시에 미국을 오가며 다수의 파티를 기획한다. 그러면서 프랭크 오션, 에이셉 라키, 카니예 웨스트와 친분을 쌓는다. 역사와 문화에 대한 박식함을 바탕으로 라디오 쇼 호스트를 맡기도 했고, 패션에 관한 감각을 인정받아 스투시의 컨설턴트도 역임한다. 그의 파트너 에이사이드는 과거 나이키의 마케팅 매니저로 일한 바 있으며, 에이셉 몹(A$AP Mob)과 프로젝트를 함께 진행한 경험도 있다. 이렇게 화려한 이력의 두 명이 만나 브랜드를 론칭하니 세간의 관심이 집중될 수밖에 없었다. 버질 아블로는 노 베이컨시 인을 일컬어 “근래에 본 가장 명확한 관점”을 지녔다고 추켜세운 바 있다. 실제로 그는 노 베이컨시 인과 협업한 프로젝트 컬렉션 ‘Off-White c/o Art Dad LLC’를 작년 패션 위크 기간에 선보였다. 노 베이컨시 인은 티셔츠와 후디, 바지와 모자 등 제품을 제한적으로 선보이지만, 앨범 재킷에서 볼 법한 리듬감 있는 프린트와 볼드한 레터링 덕에 제품의 존재감이 있다. 무엇보다 화려하지만 과격하진 않은 디자인이 매력이다.

- 에디터

- 임건

- 사진

- 게티이미지, MRPORTER, DOVER STREET MARKET, @acoldwall @alyxstudio @matthewmwilliams @heronpreston @__doublet__ @017shop @mensfolio @jerrylorenzo @fearofgod @032c @032c_apparel @novacancyinn @prettyvacantcyde