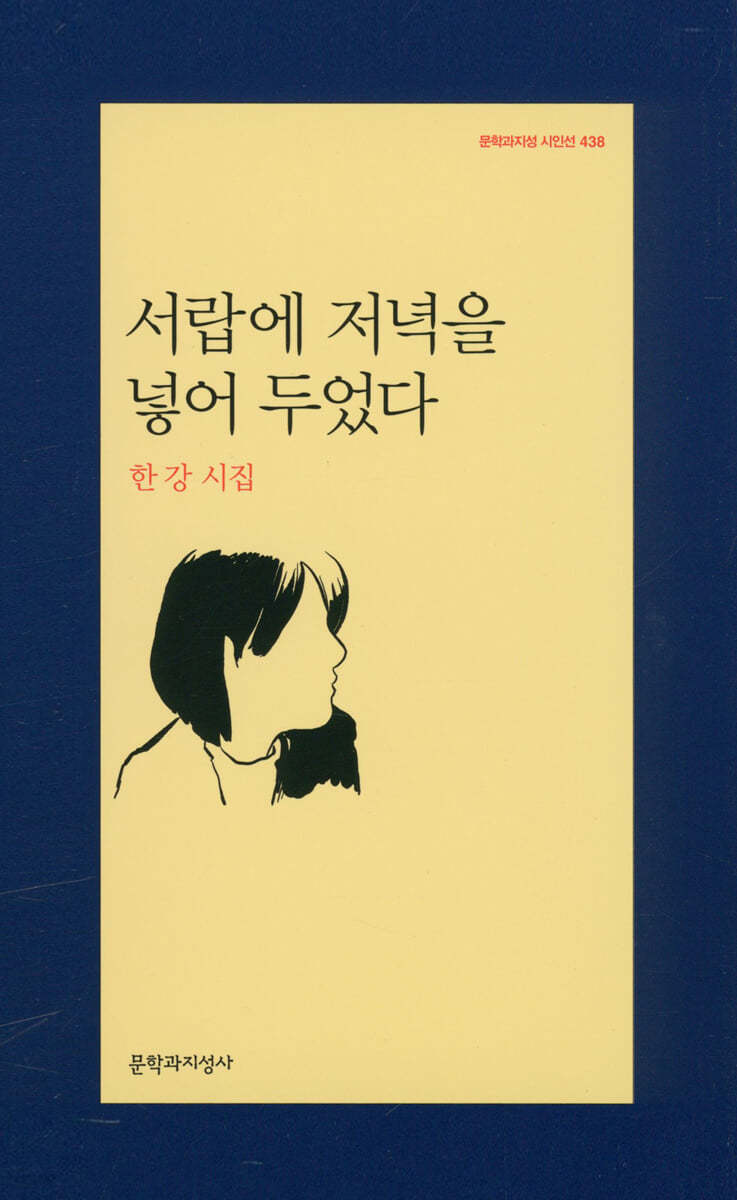

한강의 소설을 시작하기엔 당장 시간이 조금 모자란 이들을 위해, 한강의 시집 <서랍에 저녁을 넣어 두었다(문학과지성사, 2013)>에서 3편의 시를 골라봤다.

어느 늦은 저녁 나는

돌이킬 수 없는 시간과 영원히 떠난 것들에 대한 시. 하지만, 이 시에서는 그것들에 대해 아쉬움을 남기면서도, 묵묵히 받아들인다. 마치 밥을 먹는 것처럼 말이다. ‘그래도 시간은 간다’는 필연적인 우리의 일상을 담담하게 전하면서도 여운을 주는 시다.

어느

늦은 저녁 나는

흰 공기에 담긴 밥에서

김이 피어 올라오는 것을 보고 있었다

그때 알았다

무엇인가 영원히 지나가버렸다고

지금도 영원히

지나가버리고 있다고

밥을 먹어야지

나는 밥을 먹었다

파란 돌

꿈에서, 죽어서 이승을 거닐었던 적이 있을까? 나의 몸은 죽었기에 한결 가벼워 좋았지만, 저 물결 아래에 있는 티 없이 맑은 돌을 얻으려면, 다시 살아 아픔을 겪어야 한다는 것. 지금 삶이 힘든 누군가에게, 어쩌면 인생은 고통의 연속이지만 그 파란 돌을 얻기 위해서는 이 땅에 살아있어야 함을 느끼게 하는 시다.

십 년 전 꿈에 본

파란 돌

아직 그 냇물 아래 있을까

난 죽어 있었는데

죽어서 봄날의 냇가를 걷고 있었는데

아, 죽어서 좋았는데

환했는데 솜털처럼

가벼웠는데

투명한 물결 아래

희고 둥근

조약돌을 보았지

해맑아라,

하나, 둘, 셋

거기 있었네

파르스름해 더 고요하던

그 돌

나도 모르게 팔 뻗어 줍고 싶었지

그때 알았네

그러려면 다시 살아야 한다는 것

그때 처음 아팠네

그러려면 다시 살아야 한다는 것

난 눈을 떴고,

깊은 밤이었고,

꿈에 흘린 눈물이 아직 따뜻했네

십 년 전 꿈에 본 파란 돌

그동안 주운 적 있을까

놓친 적도 있을까

영영 잃은 적도 있을까

새벽이면 선잠 속에 스며들던 것

그 푸른 그림자였을까

십 년 꿈에 본

파란 돌

그 빛나는 내로

돌아가 들여다보면

아직 거기

눈동자처럼 고요할까

서시

신형철 평론가가 ‘아주 독특하고 아름다운 죽음의 시’라고 말한 시이다. 우리는 모두 죽는다. 언제든지 인생이 끝날 때 운명이 나에게 다가와 말을 걸 때가 있다. 그때 우리는 초연히 그를 끌어안고 그 얼굴의 윤곽을 만져줄 수 있을까. 앞으로의 자신의 삶을 위해서라도, 미래의 내가 운명과 만날 날을 그리며 살아보는 것은 어떨까.

어느 날 운명이 찾아와

나에게 말을 붙이고

내가 네 운명이란다, 그동안

내가 마음에 들었니, 라고 묻는다면

나는 조용히 그를 끌어안고

오래 있을 거야.

눈물을 흘리게 될지, 마음이

한없이 고요해져 이제는

아무것도 더 필요하지 않다고 느끼게 될지는

잘 모르겠어.

당신, 가끔 당신을 느낀 적이 있었어,

라고 말하게 될까.

당신을 느끼지 못할 때에도

당신과 언제나 함께였다는 것을 알겠어,

라고.

아니, 말은 필요하지 않을 거야.

당신은

내가 말하지 않아도

모두 알고 있을 테니까.

내가 무엇을 사랑하고

무엇을 후회했는지

무엇을 돌이키려 헛되이 애쓰고

끝없이 집착했는지

매달리며

눈먼 걸인처럼 어루만지며

때로는 당신을 등지려고 했는지

그러니까

당신이 어느 날 찾아와

마침내 얼굴을 보여줄 때

그 윤곽의 사이 사이,

움푹 파인 눈두덩과 콧날의 능선을 따라

어리고

지워진 그늘과 빛을

오래 바라볼 거야

떨리는 두 손을 얹을 거야.

거기,

당신의 뺨에,

얼룩진.

- 사진

- 게티이미지코리아, 문학과지성사