‘텍스트힙’이라 해도 좋아.

이미지 포화의 시대, 텍스트를 미학적으로 소비하는 시대가 왔다. 과하게 뽐내지 않는 지성, 이미지보다 간결한 문장과 단어로 취향을 표현하는 방식이 힘을 얻고 있는 것. 이런 트렌드와 무관하게, 무심하게 시대를 앞서간 인물들이 있다.

“음악은 사운드로 쓰는 소설이고, 스타일은 그 소설의 표지 디자인이다.”라는 말을 남긴 데이비드 보위는 가사는 물론 앨범 재킷의 색감, 타이포그래피, 무대 미술까지 책에서 받은 영감을 음악적으로 재해석하곤 했다. 앨범마다 서사를 만들고 이미지와 음악을 덧입히는 방식으로 음악을 개념적으로 접근한 것. 그는 무대 위에서 소설 속 페르소나가 되기도 하고 텍스트를 이미지처럼 자르고 배열해 음악 속에 미학적으로 녹여냈다.

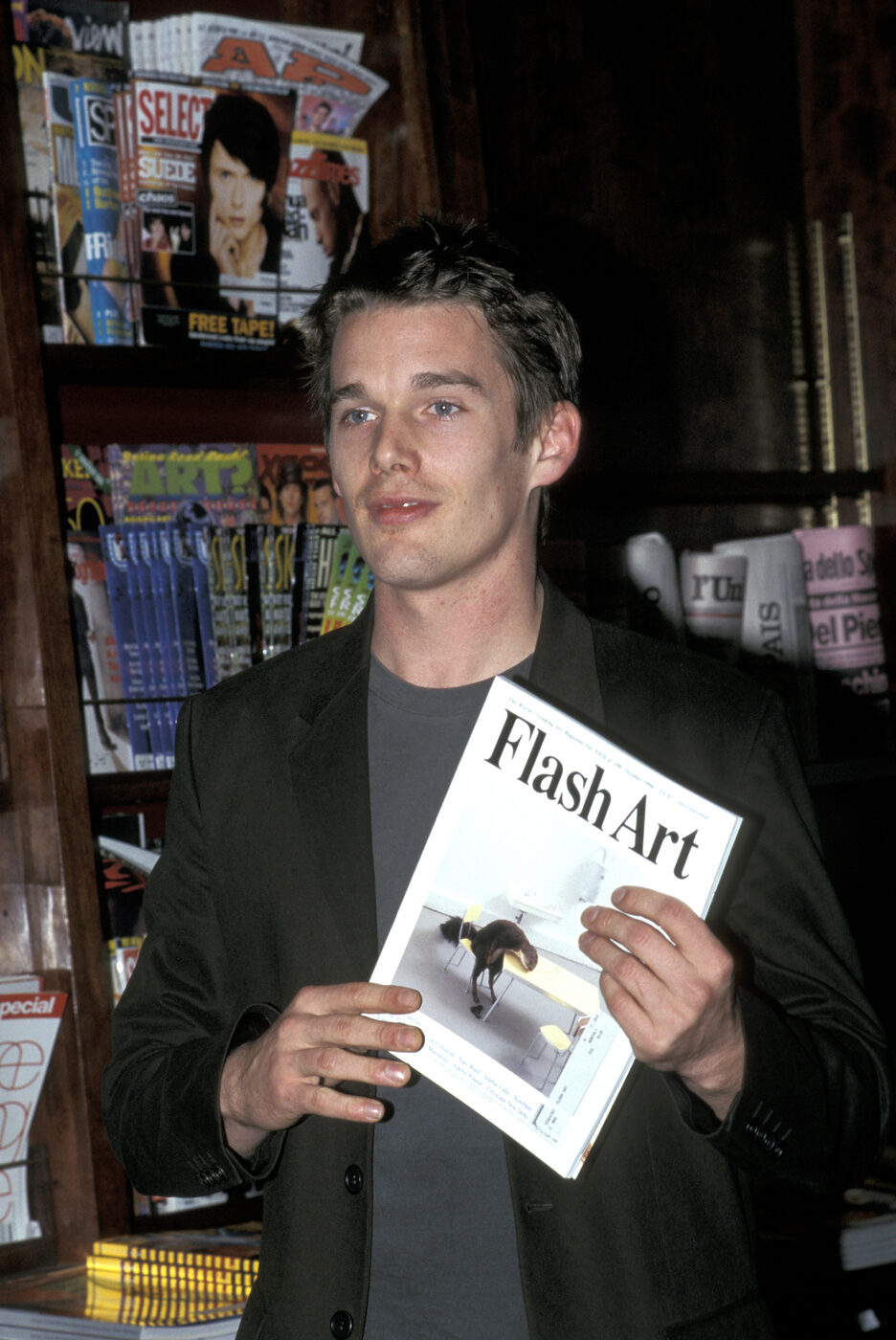

때론 한 손에 든 책이 볼드한 액세서리보다 더 강하게 시선을 사로잡고, 최근의 관심사나 깊은 정체성을 대화 없이 드러내주기도 한다. 백팩을 메고 직접 출판한 잡지를 들고 다니는 앤디 워홀, 지금은 작가가 된 젊은 시절의 에단 호크, 스페인 문학을 즐기는 푸에르토리코 출신의 배드 버니 블루처럼 말이다.

다양한 서사를 옷으로 표현하는 패션 디자이너들 역시 컬렉션에 이런 흐름을 보여준다. 공원에서 산책하다 벤치에 앉아 책을 읽고 있을 법한 인물들, 갤러리나 도서관을 배경으로 연출한 위트 있고 지적인 룩 등 고요 속에 사색을 즐기는 F/W 룩을 제안한 것. 천천히 느리게 가는 겨울의 시간, 자신만의 해석을 거친 텍스트의 미학에 빠져보는 것도 좋겠다.