올해 패션은 미래적이면서도 재활용된 감각이 공존했다. 더트백 캡부터 라부부까지, 끝내 살아남은 스타일들.

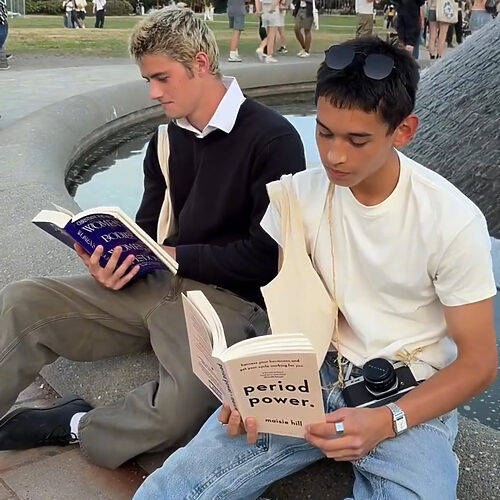

2019년 데이즈드 인터뷰에서 고(故) 버질 아블로는 2020년대가 스트리트 스타일의 종말을 알리는 시대가 될 거라고 예견했다. “내 생각엔 이제 티셔츠를 얼마나 더 가질 수 있을까, 후디는, 스니커즈는 또 얼마나 더?” 그는 이렇게 말했다. “패션은 새 박스에서 꺼낸 뭔가를 사는 것에서 멀어질 거야. 대신 ‘내 아카이브를 뒤져볼까’ 하는 식이 되겠지.” 2020년대에 접어든 지금, 아블로의 예측은 점점 더 정확해 보인다. 이달 초 공개한 연례 GQ 패션 어워드에서도 우리는 프레피 스타일의 부활, 새로운 레트로 스니커 트렌드, 그리고 패션 산업 전반의 ‘밈화’를 조명했다.

2025년은 미래적이면서도 재활용된 감각이 동시에 느껴지는, 역동적인 남성복의 해였다. 화제성 넘치는 커리어 전환급 데뷔가 너무 많아, 변화하는 권력 지형을 추적하기 위해 중세 지도까지 만들었을 정도다. 셀러브리티들은 킨크웨어, 그린 컬러, 차용한 주얼리를 통해 차기 프로젝트의 테마를 스타일로 풀어냈다. 플립플롭은 뉴욕, 파리, 밀라노 런웨이에서 발가락을 마음껏 드러내며 화려한 부활을 맞았다. 한때 요트족의 상징이던 보트 슈즈는 이제 도시의 크리에이티브들과 단정한 타입들 모두가 신는다. 한편 ‘퍼포머티브 남성성’에 대한 강한 스포트라이트는 스타일과 자기표현을 실험하던 이들로 하여금 당분간 라부부와 진주 초커를 옷장에 넣어두게 만들었다.

쿼터집 니트와 아이스 말차 라테라는, 한때 테크 스타트업 세계에서만 통하던 초자본주의적 조합이 반아이러니한 선택지로 온라인에서 확산됐고, 재정적으로 성공한 할리우드의 근육질 스타들은 윗부분이 높은 파이브 패널 캡을 일부러 찌그러뜨려 쓰기 시작했다. 이 중 다수는 분명 클래식으로 남아 오랫동안 입을 수 있지만, 몇몇은 이제 보내줘야 한다. 여기, 2025년 트렌드를 더 깊이 파고든다.

보트 슈즈

한때 해군 유니폼의 일부였다가, 이후에는 능청스러운 잘난 척의 상징이었던 보트 슈즈가 2025년에 묘하게 딱 맞는 컴백을 했다. 이 흐름은 2023년 말, 미우치아 프라다가 트로이 시반을 모델로 세워 브라운과 탠 컬러의 2013년식 프렙 스쿨 감성을 런웨이에 올리며 시작됐다. 이후 스페리를 포함한 여러 브랜드가 오늘날의 무드에 맞춘 신형을 내놓았고, 모카신의 터치, 로퍼의 볼륨을 더했다. GQ 편집국에서도 보트 슈즈는 인기다. 다소 답답한 페니 로퍼 대신 신기 좋은, 해안가 오프듀티 느낌의 대안이다.

넥타이

오래된 친구, 넥타이는 올해 하반기 강력하게 복귀했다. 그 결정적 순간은 6월, 조너선 앤더슨이 디올 남성복 데뷔 쇼에서 우리가 직장 시트콤에서나 볼 법한 옷차림을 배우들에게 입혔을 때였다. 특히 로버트 패틴슨은 루스한 플리츠 카키 팬츠에 스트라이프 셔츠, 헝클어진 화이트 스트라이프 타이로 압도적인 슬래커 무드를 보여줬다. 올드 스쿨 교복 같은 이 룩이 욕망의 대상이 된 건 의외지만, 스트리트웨어 이후의 시대에 반문화가 곧 권태를 비추는 거울이라는 점에서 설득력이 있다. 이제 타이는 다시 일상의 유니폼이 되었고, 파워 충돌, 스카프처럼 연출, 바지 속으로 집어넣기까지 모든 방식으로 스타일링할 수 있다.

파이어맨 클라스프 재킷

프레피 패션의 부활과 함께, 그 기원을 만든 브랜드들의 디자인 아카이브를 파고드는 학구적인 태도도 돌아왔다. 당연히 랄프 로렌의 빈티지, 특히 파이어맨 클라스프 재킷에 대한 관심은 폭발적이었다. 처음엔 틱톡 한정 유행처럼 보였지만, 실용적인 변주를 거친 이 재킷은 올해 로에베, 에메 레온 도르, 헤론 프레스턴 컬렉션에 다시 등장했고, 패스트 패션으로 복제되며 타임스와 뉴욕 타임스 스타일 섹션까지 장식했다. 테디베어 같은 이 재킷은 인플루언서부터 전 하입비스트, 현 프레피까지 모두의 룩을 귀엽게 묶어준다. 오래전부터 이 디테일을 사랑해 랄프 로렌 버전을 비밀리에 수집하던 이들은, 자신들만의 성배를 폭로한 인터넷을 저주했을 것이다.

토피도 스니커즈

몇 년 전까지만 해도 가장 두툼한 스니커즈를 찾는 일에 사람들은 열광했다. 발렌시아가 트리플 S나 MM6 마르지엘라×살로몬 협업처럼. 하지만 올해는 얇디얇은 솔이 지배했다. 프라다 콜랩스, 드리스 반 노튼의 레트로 러너처럼 거의 존재감 없는 모델들이 스타일리시한 남녀의 발을 감쌌다. 토피도 스니커는 발끝 중심의 여름 이후 자연스러운 다음 단계였다. 한겨울에 종잇장 같은 트레이너를 신는 행위에는 묘한 사치가 있다. 대신 지하철에서 내려 긴 시간 아스팔트 위를 걷거나 버스를 기다리는 일을 하기는 어렵다.

라부부

나는 봄 끝자락 멕시코 여행에서 처음 라부부를 봤다. 장난기 가득한 요정 같은 생물의 짝퉁들이 가득한 노점에서 ‘귀엽네!’라고 생각했다. 돌아와 보니 뉴욕은 순식간에 점령당했다. 셰어의 크롬 하츠 백에, 데이비드 베컴의 인스타그램에, 마크 제이콥스의 보석 박힌 손에도. 라부부의 확산은 너무 빨라 유행에 올라탈 틈도 없었고, 새 신도들은 이 장난스러운 그렘린을 웃돈을 주고 사야 했다.

더트백 캡

하이 크라운 캡이 정치 성향과 무관하게 모든 남자의 옷장에 들어오는 건 시간문제였다. 지난 10년간 이 실루엣은 주로 밝은 빨간색으로, 의료 예산 삭감을 외치고 백신 음모론을 퍼뜨리는 이들의 머리 위에 있었지만, 올해 들어 소비층은 할리우드 최고의 근육남과 그들을 닮고 싶어 하는 LA 남자들로 확장됐다. 해리 스타일스, 제이콥 엘로디 같은 배우들이 이 우뚝 솟은 모자를 자기 식으로 소화했다. 도발적이던 모자는 올해 꽤 흥미로운 리브랜딩을 거쳤다.

쿼터집 니트

이제 쿼터집 니트와 말차는 인터넷 밈이 되어버려, 막상 실제 애용자들이 고개를 갸웃할 지경다. 아이러니에 찌든 네티즌과 둔감한 테크 브로들의 상징처럼 여겨지지만, 쿼터집은 여전히 우아하고 포근하다. 말차는 마음껏 즐기되, 사회적으로는 카푸치노나 아이스 커피를 들고 있으면 덜 밈처럼 보일지도.

그런지한 반팔+긴팔 레이어링

“2007년에 반팔 티셔츠 안에 긴팔을 입었다면, 그건 음악을 좋아한다는 뜻이었다.” 작가 앤 T. 도너휴의 이 트윗은 널리 퍼졌다. 이 조합은 플리츠 스커트=치어리더, 뿔테 안경=너드처럼 지나치게 단순화된 상징이기도 하다. 2000년대 초반 청춘 드라마 속 예민한 심장을 떠올리게 한다. 도슨의 청춘일기 속 채드 마이클 머레이의 캐릭터처럼. Y2K의 소년적 디테일이 다시 떠오르며, 이 레이어링은 당연한 복귀였다.

플립플롭

올해는 발에게 정말 좋은 해였다. 릭 오웬스는 온리팬스를 열었고, 더 로우는 70만 원에 육박하는 쪼리 샌들을 출시했으며, 비브람 파이브핑거스는 ‘자연주의’에서 ‘시크’로 진화했다. 플립플롭은 쇼핑몰 문화의 황금기를 떠올리게 한다. 푸카 셸 목걸이와 프로스티드 팁이 고교 사회적 자본이던 시절, 언제나 여름이었던 홀리스터의 시대. 올여름 뉴욕 거리의 발가락들은 관능적이면서도 거칠었다. 발렌시아가 제로 샌들을 자랑하던 지인이 파티에서 발을 밟히는 걸 보기 전까지는, 왜 우리가 이걸 그만 신었는지조차 잊고 있었다. 다시, 해변으로.