경기는 열리고 있는데, 관심은 어디로 갔을까.

제25회 밀라노 코르티나 동계올림픽이 시작한 지도 일주일이 넘었다. 그런데 체감이 없다. 예전엔 개막식 날이면 온 가족이 TV 앞에 모였고, 다음 날 학교나 회사에서 “그 경기 봤어? 미쳤지!”가 인사말이었다. 지금은 다르다. 알고리즘이 추천해 주지 않으면, 뉴스를 보지 않으면, 어떤 경기를 하는지도 모른 채 하루가 지나간다. 왜 이렇게 됐을까. 올림픽이 재미없어져서라기보다는, 시대가 달라졌기 때문이다.

일상과 멀어진 이벤트

올림픽은 여전히 거대한 축제다. 하지만 우리의 하루는 눈코 뜰 새 없이 바쁘다. 목구멍이 포도청이니 어쩔 수 없다. 출퇴근, 업무, 약속, 쇼츠, 유튜브 콘텐츠까지. 4년에 한 번 열리는 스포츠 이벤트가 일상 깊숙이 파고들 틈이 거의 없다. 월드컵은 나라별 라이벌 구도가 명확하고, 경기 시간도 비교적 짧다. 반면 동계올림픽 종목은 생소하고 규칙도 어렵고 아는 선수도 거의 없다. 관심은 노력보다 빠르게 보상을 주는 쪽으로 이동한다.

쇼츠의 시대

지금은 1분, 아니 30초면 충분한 시대다. 하이라이트만 보면 결과를 알 수 있고, 감동 장면도 압축되어 돌아다닌다. 굳이 몇 시간을 투자할 이유가 사라졌다. 알고리즘은 내가 좋아하는 것만 골라 보여준다. 특정 선수의 메달 획득 장면은 볼 수 있어도 전체적인 대회를 보긴 어렵다. 스포츠가 하나의 이야기가 아니라 ‘클립’으로 소비된다.

국가주의 열기의 변화

한때 올림픽은 국가적 자존심의 무대였다. 금메달 개수는 곧 국력처럼 여겨졌다. 하지만 세대가 달라졌다. 이제 사람들은 국적보다 개인 서사에 더 반응한다. 국가대표라는 상징이 예전만큼 절대적이지 않다. 메달을 많이 딴다고 국격이 올라갈까? 생각해 보면 그것도 아닌 것 같다. 그저 우리나라가 몇 위인지 정도만 궁금하다.

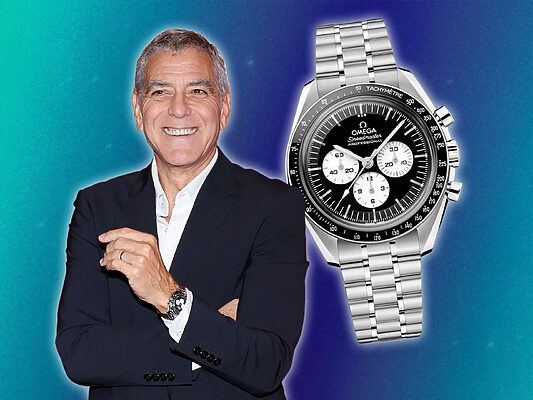

스타의 부재가 아니라, 스타의 분산

예전에는 올림픽이 스타를 만들었다. 지금은 스타가 너무 많다. 배우, 아이돌, 셀럽, 인플루언서, 유튜버, 스포츠 스타까지. 관심의 파이가 잘게 쪼개졌다. 한 달 전에는 요리사가 주목을 받았지만, 이번 주는 올림픽 스타, 계속 새로운 얼굴이 등장한다. 주목은 짧고 빠르게 이동한다.

직관의 부재

TV 앞에 모여 응원하던 장면은 이제 흔치 않다. 광화문에서 거리 응원을 모습도 역사책에서 찾아야 할 추억이 됐다. 이제는 각자 휴대폰, 모니터로 본다. 실시간 채팅창도 있지만, 물리적 응집력은 약하다. 함께 소리 지르는 경험이 줄어들면, 기억에 남는 강도도 약해진다.

정치와 경제의 피로감

대형 스포츠 이벤트에는 늘 정치와 자본이 따라붙는다. 개최 비용 논란, 환경 문제, 개최 도시의 적자 이야기. 사람들은 감동 이전에 계산기를 먼저 두드린다. 스포츠 자체보다 그 이면의 구조가 더 많이 보이는 시대다. 순수하게 즐기기엔 머리가 복잡하다.

다르게 보는 올림픽

그럼에도 불구하고, 어떤 장면은 여전히 사람을 울린다. 무명의 선수가 눈물로 인터뷰하는 장면, 4번의 올림픽 도전 끝에 거머쥔 은메달, 은퇴를 앞둔 베테랑의 마지막 질주. 문제는 관심이 완전히 사라진 게 아니라, 깊이가 얕아졌다는 데 있다. 대회를 통째로 보지 않아도, 쇼츠로 보고, 한 장면에 소름이 돋는다. 이제 우리는 올림픽을 안 보는 게 아니라, 다르게 보고 있다.