리사 박은 인간의 심박 수, 뇌파 등 생체 신호를 예술의 질료로 삼는다. 춤을 추면 선이 그어지고, 긴장하면 음악이 빨라지며, 포옹하면 꽃이 피어난다. 모든 게 그녀의 캔버스 안에서 벌어지는 일이다.

최근 애플 플래그십 스토어에 관객의 심박 수를 측정해 추상화를 그려내는 ‘리듬’을 전시했다. 실제로 작품을 체험해본 이들의 반응은 어땠나? 원래 ‘리듬’은 가슴에 다는 심박 센서를 썼는데, 애플에서 ‘리듬’ 전시를 하자는 제안이 와서 애플워치를 사용하자고 했다. 손목에 애플워치를 차니 참가자들이 기동성 있게 움직이며 작품을 만들더라. 아이들이 특히 즐거워했다. 처음 본 아이끼리 춤추고 뛰어다니며 자신만의 그림을 완성했다.

관객이 아니라 참가자라는 말을 쓰는 게 인상적이다. 인터렉티브 아트에 매혹된 계기가 있나? 내가 만들고 싶은 건 관객이 없으면 완성되지 않는 작품이다. 학부 때 순수미술을 전공했는데, 작품과 관객 사이에 벽이 있었다. 그 갭이 늘 아쉬웠다. 그런데 인터렉티브 아트는 관객이 관찰자인 동시에 참여자가 된다. 아트와 테크놀로지의 융합이라는 것도 흥미로웠다. 테크놀로지는 데이터를 기반으로 우리 삶에 편의를 제공하는 실리적인 기술이지만 아트는 직관적이고 자유로우며 실용성이 없거나 존재의 의미가 없어도 만들어지는 종류의 것이다. 그리고 이 두 가지를 모두 만드는 게 인간이다. 테크놀로지와 아트의 중간자가 인간이라는 생각이 들었고, 둘을 융합한 작품을 만들고 싶었다.

심박 수, 뇌파 등 신체의 생체 신호를 구체적인 실체로 전환하는 작업을 해왔다. 생체 신호를 어떻게 예술의 질료로 선택했나? “세상에서 가장 아름다운 건 볼 수도 만질 수도 없고, 마음으로만 느낄 수 있어. 중요한 것은 눈에 보이지 않아.” <어린 왕자>에서 어릴 적부터 좋아하던 구절이다. 나는 보이지 않는 것, 내면의 상태에 관심이 많았고 그걸 물리적으로 포착하고 싶었다. 처음엔 내 자신을 알아가기 위해 ‘유노이아’ 시리즈로 스스로의 내면의 상태를 시각화했다. 그런데 내 뇌파를 진동을 통해 들려주는 퍼포먼스를 할 때, 관객들이 날 보는 것만으로 변화가 생기더라. 긴장되면 소리가 증폭되고, 변화된 소리에 관객도 반응한다. 나와 관객 사이에 비언어적인 대화가 생긴 거다. 그걸 계기로 ‘사람들이 교감할 때 그들의 심장 소리는 어떨까?’하는 호기심이 이어졌다. 이후 개인의 심박수를 악기 소리로 전환해 오케스트라를 만드는 ‘하트모닉’과 ‘블루밍’ 등의 작품을 기획하게 됐다.

인지과학과 미디어 아트, 설치미술과 퍼포먼스를 포괄하는 것처럼 보인다. 그래서 미국에선 나를 다학제간 예술가 Multidisciplinary Artist라 부르기도 한다.

당신의 작품을 보면서 김행숙의 시 ‘호르몬그래피’가 생각났다. 언젠가 도파민 같은 호르몬 수치를 변환하는 프로젝트도 해달라. 지금 읽어보겠다. 굉장히 인상적이다. 직관적인 작품이 나오겠다.

몸과 몸의 접촉, 작용과 반작용, 인간 사이의 유대감에 집중하는 까닭이 있나? 어떤 리서치를 봤는데, 사람이 심적으로 건강하려면 최소 1년에 180번 포옹을 해야 한다더라. 인간은 엄마의 뱃속에 있을 때부터 심장 박동을, 파동을 들으며 자랐다. 그만큼 인간에게 스킨십은 근원적으로 중요하다. ‘블루밍’은 내가 타지에 있으면서 느낀 가족과 친구들에 대한 그리움과 외로움을 모티브로 창작했다. 멀리 떨어져 있어도 소통할 수 있는 시대가 됐지만, 그럼에도 여전히 테크놀로지가 채워줄 수 없는 부분이 있다. 많은 IT 기업들이 풀어나가려는 숙제이기도 해서, 아티스트와의 협업을 시도하는 곳들도 많다. 나도 노키아 벨 연구소의 엔지니어들과 아트와 테크놀로지를 접목한 전시를 한 적이 있다.

뉴욕을 기반으로 활동하다 최근 서울 을지로로 온 건 어떤 이유에서인가? 이제 한 달 됐다. 을지로는 작업 부품과 재료를 사기에 편리하다. 한국 아트 신에 호기심이 많고, 동시에 한국 IT 기업들과 협업을 해보고 싶은 생각도 있다. 그간 뉴욕에서 애플, 노키아 벨 연구소, 스미소니언 등과 협업하면서, IT 기업들이 테크놀로지의 발전과 더불어 휴먼 커넥션에 상당한 관심을 갖고 있다는 걸 알게 됐다. 한국인으로서 한국 IT 기업과도 협업해 새로운 뭔가를 도모해보고 싶다.

가장 최근 당신에게 새롭게 떠오른 아이디어는 뭔가? ‘블루밍’을 서울, 뉴욕, 런던 등 떨어져 있는 도시들에서 동시다발적으로 진행하면 어떨까? 서울에 있는 나와 뉴욕에 있는 누군가가 함께 꽃을 피울 수 있다면 멋질 거다. 결국 이건 테크놀로지와 신체의 경계를 흐리려는 작업이다. 일단은 싱가포르에서 할 그룹전에서 ‘블루밍’ 후속작을 선보일 예정이다. 이번엔 홀로그램에 가까운, 입체적인 벚나무를 만드는 방법을 고심 중이다. 진짜 나무 밑에서 손을 잡으면 꽃이 피는 경험, 그걸 하게 하고 싶다.

블루밍 꽃망울이 가득 맺힌 2.5미터의 디지털 벚나무가 있다. 이 벚나무를 보는 두 명의 관객에게 심박 수 측정 센서, 움직임을 감지하는 트랙킹 센서, 신체의 전류를 측정하는 터치 센서가 부착된다. 가족이거나 연인이거나 낯선 타인인 두 참가자가 손을 잡거나, 포옹하거나, 스킨십을 하며 생기는 신체의 변화에 따라 꽃이 만개하고 색이 붉어진다.

유노이아 Ⅱ 신체의 70퍼센트는 물로 이루어져 있다. 내면은 잔잔할 수도 있고, 비가 내릴 수도 이고, 눈보라가 몰아칠 수도 있지만 밖에서는 그것을 알 수 없다. 48개의 원형 그릇 밑에 각각의 스피커가 부착되어, 뇌파를 해석한 알고리즘에 따라 진동한다. 작가의 퍼포먼스는 그가 지금 어떻게 자신의 감정을 다스리며 명상하고 있는지 내적 투쟁을 보여주는 것이다.

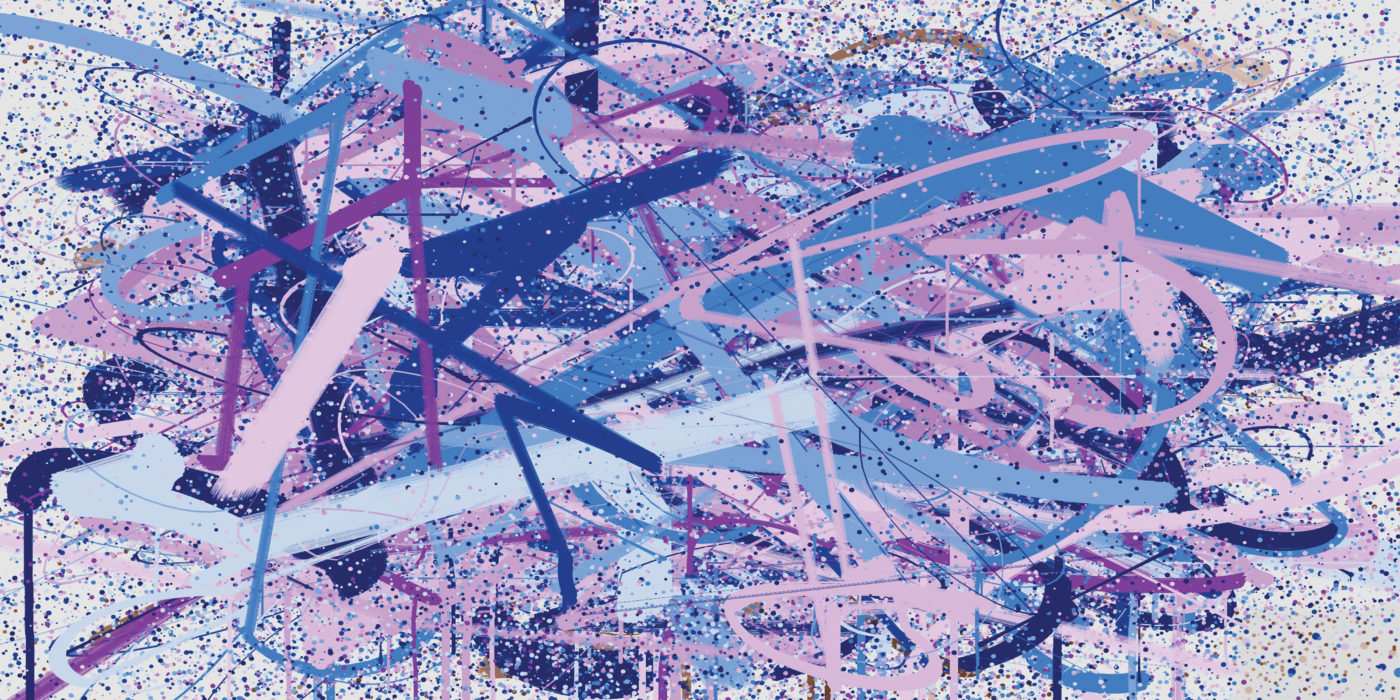

리듬 ‘리듬’은 잭슨 폴록의 드리핑 페인팅 기법에서 영감을 받은 작품으로, 참가자의 움직임과 심박 수에 따라 선의 굵기와 방향, 색채가 만들어져 하나의 추상화를 그려낸다. 최근 카네기홀에 마련된 애플 플래그쉽 스토어에서 전시된 ‘리듬’은 두 명의 참가자가 애플워치를 착용하고 움직여 협업 작품을 만들어내는 방식으로 변주되었다.

최신기사

- 에디터

- 이예지

- 포토그래퍼

- 이현석