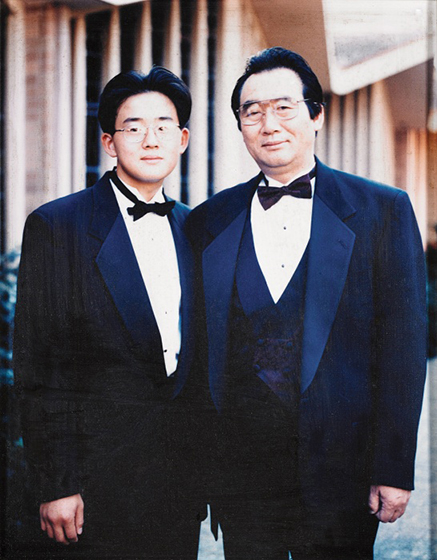

아버지는 젊었고 나는 어렸다. 사진 속에서 둘은 그저 웃고 있다. 새삼 돌이켜 묻는다. 왜 우리는 이제 아버지와 함께 웃으며 사진을 찍지 않는 걸까? 맑은 가을날, GQ는 사진 속 두 사람을 초대했다.

‘나도 아버지와 이렇게 친했나?’ 전국에서 온 수많은 사진을 보면서 내내 그런 생각을 했다. ‘내게도 이런 사진이 있던가?’ 추석에 한갓진 시간을 골라 앨범을 꺼낸 건 사진 한 장을 다시 보고 싶어서였다. 1986년 봄, 그러니까 내가 열두 살이었을 때, 가족들과 걸어서 관촉사까지 갔던 벚꽃놀이. 아버진 챙이 넓은 모자를 쓰셨고, 나는 보이스카우트 유니폼을 입고 있었다. 물론 그날이 기억난다. 거진 파편들. 누나가 입고 있는 연녹색 점퍼나 지금보다 긴 어머니의 머리 모양, 삼단 찬합에 싸갔을 김밥과 그 김밥에 들어간 재료들까지. 사진 한 장이 눈에 찬다. 찾던 그 사진이다. 아버지와 나 둘뿐인, 가족들보다 이만큼 앞서서 내 손을 잡고 걷는 아버지의 뒷모습과, 아버지의 허리께를 넘을까 말까 한 키로 누군가 뒤에서 불렀는지 홱 고개를 돌린 나. 당시 누나는 “꼭 억지로 끌려가는 것 같다”며 웃었다. 하긴 지금 봐도 그렇다. 혹시 그때 나는 아버지의 손을 잡기가 싫었던 걸까? 뭔가 어색하고 부끄러웠나? 기억나지 않는다.

그 사진을 찍은 8년 뒤, 그러니까 내가 대학에 입학해 매일같이 술에 취해 다니던 봄에 아버지는 돌아가셨다. 돌아가시던 날 밤, 침대에 누워 간신히 눈을 껌벅이는 당신의 귓전에 대고 나는 걱정마시라고 했었나? 이제 편히 쉬시라고 했었나? 그 말은 과연 아버지께, 걱정하지 않고 편히 쉬어도 되겠다는 안심을 드렸을까? 기억이란 때로 마냥 비뚤어지는 것이라서, 나는 1986년의 사진과 1994년 아버지의 임종 사이를 완전히 건너뛴 것 같은 착각에 빠진다. 앨범을 뒤졌지만 그 사이 아버지와 함께 찍은 사진은 한 장도 없었다.

“똑같이 생긴 두 남자가 웃고 있는데, 좀 무섭더라.” 직장 동료의 아들 돌잔치에 다녀온 친구가 말했다. “좀 있으면 지 아빠랑 완전 똑같아지겠지? 징그러워. 난 아들 안 낳을 거야.” 결혼도 안 한 주제에 친구의 말은 유난스럽다. 그럼 딸은 좀 다를 텐가? “가만 보면 모녀는 같은 옷을 입고 찍고, 부자는 같은 포즈를 취하고 찍어요.” 여기 모인 사진을 보던 후배가 지나가는 말로 그랬다. 제법 흥미로운 얘기. 증거도 버젓하다. 아버지와 아들이 똑같이 턱을 괴었거나, 다리를 벌렸거나, 하다못해 널부러져 잠든 사진 속에서 부자는 그저 똑같아 보인다. 일부러 그랬든, 어쩌다 그리됐든, 거기엔 아버지의 비밀이 들어 있다. 아들이 자신의 분신이길 바라는 아버지만의 영롱한 비밀이. 그래서 “나도 아버지 같은 멋진 남자가 되어서 나중에 엄마와 결혼할 거”라는 말은 아버지가 아들에게 들을 수 있는 최고의 표현이 된다. 비록 애석하게도 아들은 어느 시점 이후로 그 말을 다시는 입밖에 내지 않지만. 그 ‘어느 시점’이 정확히 언제인지는 아무도 모른다. 아들은 끊임없이 아버지로부터 멀어진다. 심지어 멀어지려 애쓴다. 그리고 그 ‘어느 시점’과 정확히 일치하는 한 가지. 아들은 더 이상 아버지와 사진을 찍지 않는다. 어쩌다 찍는다 한들, 세상에서 가장 어색해 보이는 두 남자이기 일쑤다.

“그에게 배울 수 있어야 한다. 지금 배우지 않으면, 지금 기억하지 않으면 가혹하게도 시간이 없다. 그런 채 당신도 아버지가 된다.” 이것은 지난 2007년 10월호 < GQ >에 실린 기획 ‘My Father’의 마지막 부분이다. 개인의 역사를 기록하지도, 기억하지도 않는 시간 속에서 한사코 뒤편으로 밀려나려는 아버지께, 우리는 묻고 배워야 한다는 생각은 여전히 옳다고 믿는다. 거기에 한 가지 더. ‘그때, 아버지께서 내 손을 잡으셨구나’라는 생각을 포개 놓는다. 1986년 봄, 내 손을 잡고 걸어가시던 아버지. 사진엔 뒷모습밖에 남지 않았으니 당신의 표정은 알 수 없으나, 기억이란 가끔 지나치게 다정해서, 때론 그래도 괜찮은 거라서, 나는 아버지의 손을 잡았던 순간을 기억한다고 믿는다. 커다랗던 손, 그렇게도 아들의 친구가 되고 싶었던 아버지. 오늘 그 손을 꽉 잡고 싶다.

* 함께 사진을 찍은 아버지와 아들에게는, 술잔을 부딪히며 천천히 추억을 나눌 수 있도록 ‘조니워커 더블블랙’ 위스키를 선물로 전달했습니다. 부자가 함께 기울이는 위스키의 맛은 훨씬 더 그윽하지 않을까요?

- 에디터

- 장우철, 장승호

- 포토그래퍼

- 목정욱

- 비디오그래퍼

- 구민재

- 헤어

- 이지현

- 메이크업

- 이보영

- 어시스턴트

- 류솔

- 협찬

- 조니워커