이불 속에서 이역만리의 시간을 확인하는 법.

손가락 몇 번 휘휘 저으면 지구 반대편의 시간을 아는 건 일도 아닌 세상. 그럼에도 한편에선 손목 위에 그것을 담으려 애를 쓴다. 이유는 간단하다. 그런 시계는 단순히 시간을 알리기 위해 존재하지 않기 때문이다. 그들이 고민하는 것은 시간을 어떻게 알리느냐다. 예거 르쿨트르의 지오피직 유니버셜 타임은 그런 철학 아래 탄생했다. 주머니 속 휴대 전화가 손목 위 시계보다 간편할 지 모른다. 하지만 느리게 만들어진 이 시계에는 단순히 시간을 확인하는 것 이상의 초월적 가치가 있다.

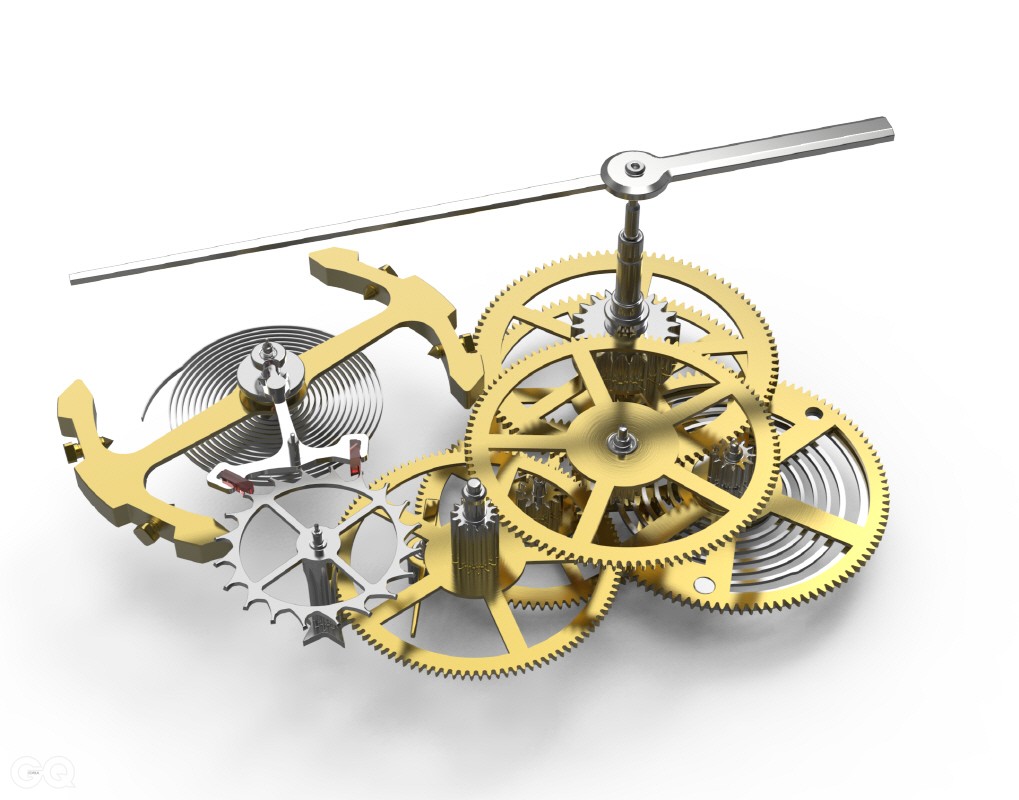

Calibre Jaeger-LeCoultre 772

True Second mechanism

지오피직 유니버셜 타임의 시간은 정확하다. 이 시계는 예거 르쿨트르 매뉴팩쳐 내에서도 가장 특출난 엔지니어들이 모여 만든 무브먼트, 칼리버 772를 탑재했다. 매 순간 1초 간격으로 정확히 건너뛰며 움직이는 트루 세컨드 시스템은 이 무브먼트의 백미. 대개 기계식 시계의 초침은 물 흐르듯 멈춤 없이 움직이는 것이 보통이지만 칼리버 772는 이런 보편적 상식에서 탈피, 초침이 매 순간 일정한 간격으로 움직여 초의 정확한 측정을 가능하게 했다. 그러니 세계시간 역시 틀림이 없다. 베젤 안 쪽에 자리한 모바일 디스크로는 24개의 표준 시간대를 동시에 확인할 수 있는데, 현지 시간 설정 시 분초의 정확한 측정을 위해 시침이 완벽하게 독립적으로 움직이는 점은 실로 유니버셜 타임이라는 이름에 걸맞은 기능이다.

하지만 시계가 가진 이런 ‘시계적 기능’보다 가슴을 더욱 부풀게 만드는 것은 가슴 깊숙이 잠든 어떤 모험심에 대한 자극 때문이다. 이것이 과연 비약일까? 지오피직 유니버셜 타임의 다이얼을 골몰히 보고 있자면 꼭 그런 것 같지도 않다. 오래 전, 아버지의 커다란 지구본을 돌리며 들었던 기분도 꼭 이런 기분이었다. 이 시계를 마주한 건 매일이 익숙한 이 땅이었지만, 그 익숙함이 시계를 바라보는 것만으로 낯설게 느껴질 수 있다는 것도 알았다. 떠나고 싶어졌고 다른 시간 속을 살고 싶어졌다. 이 시계는 어쩌면 세계주의자를 위해서가 아닌 좁은 방 안의 은둔자를 위해 만들어진 게 아닐까. 생각이 그쯤 미쳤을 때에는 시간을 확인하기 위해 시계를 보는 일마저 시시하게 느껴졌다. 그리고 생각했다, 시계의 초월적 가치란 무릇 이런 게 아닐지.

Geophysic Universal Time - Pink Gold

Geophysic Universal Time - Steel

- 에디터

- 신희대