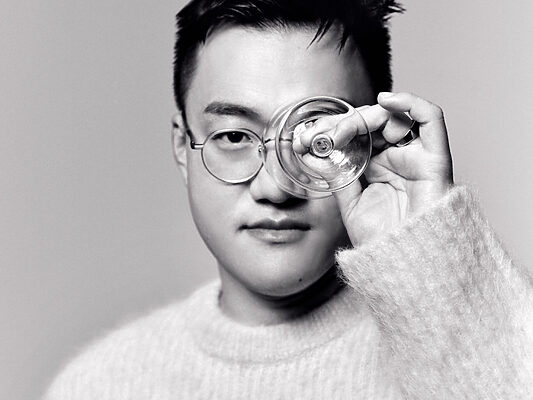

옷에 대한 지독한 사랑, 자신을 깎아낼 정도의 열렬한 헌신. 정욱준은 지난 10년 동안 금속보다 뜨겁게 준지를 만들어왔다.

파리에서 첫 쇼를 한 게 2007년이니 벌써 10년이 됐네요. 제일 기억에 남는 순간은 언제였나요? 역시 첫 컬렉션이겠죠. 오랫동안 꿈꿔오던 자리였으니까요. 파리는 디자이너의 국적이나 배경보다 고유한 스타일이 있는지를 봐요. 그게 좋았지만 한편으론 겁도 많이 났어요. 거기서 인정을 못 받으면 진짜 실력이 없다는 얘기잖아요. 하지만 다행히 반응이 좋았죠. 시험을 통과한 기분이었어요.

당시 해프닝도 많았을 텐데, 기억에 남는 일화 하나만 들려주세요. 여유롭게 준비하고 싶어서 쇼 열흘 전에 파리로 갔어요. 미리 모델 피팅도 하고, 이런저런 미팅도 할 생각이었거든요. 하지만 열흘 동안 거의 아무 일도 못 했어요. 밀라노 컬렉션이 끝나야 모델들이 파리로 넘어온다는 걸 미처 생각하지 못한 거예요. 지금 생각하면 웃음이 나오지만, 그땐 발만 동동 굴렀죠.

준지를 만들면서 ‘이것만큼은 참 잘했다’ 스스로 칭찬해주고 싶은 것이 있나요? 브랜드의 정체성을 꾸준히 지켜온 거요. 한동안 컨템퍼러리한 옷들이 유행했잖아요. 구조적이고 아방가르드한 옷은 인기가 없었어요. 그땐 정말 생각이 많았죠. 우리도 트렌드에 맞춰 바꿔야 하나, 솔직히 수백 번쯤 고민했어요. 하지만 그러지 않았고, 지금 돌이켜보면 그게 참 자랑스러워요.

어렸을 때부터 디자이너가 되고 싶었나요? 부모님이 아동복을 만드셨어요. 학교가 끝나면 남대문에 있는 작업실로 가서 형 누나들과 옷감을 만지며 놀았어요. 그러다 보니 자연스럽게 옷에 관심이 생기고, 결국 디자이너가 됐죠

자신의 스타일이 확립되었다고 생각하는 시기가 있나요? 준지를 시작하면서부터요. 나는 어떤 디자이너일까, 내 경쟁력은 뭘까, 세계 무대에 서기 전에 스스로에 대한 확신이 필요했어요. 그래서 브랜딩을 하는 데 시간을 많이 쏟았어요. 컬렉션을 하기 전에 브랜드를 함축적으로 보여줄 수 있는 책을 만들고, 파리에 있는 홍보 대행사로 2백 부 정도 보냈죠. 돌이켜보면 그 책을 만든 시간들이 준지를, 그리고 저를 만드는 시간이었던 것 같아요.

항상 ‘클래식의 재해석’을 강조하잖아요. 준지에게 클래식이란 뭔가요? 사람들은 클래식이라고 하면 대체로 굉장히 정교하게 재단한 새빌로적인 옷을 떠올려요. 하지만 저는 일상적이고 보편적인 옷도 얼마든지 클래식이 될 수 있다고 믿어요. 이를테면 반팔 티셔츠나 화이트 셔츠, 트렌치코트 같은 것들요.

트렌치코트 얘기가 나와서 말인데, 준지 컬렉션엔 늘 트렌치코트가 등장해요. 특별한 이유가 있나요? 디자이너들마다 자기가 아름답다고 생각하는 형태나 아이템이 있어요. 제겐 트렌치코트가 그래요. 구조, 실루엣, 옷이 주는 감성과 실용적인 측면까지, 거의 모든 면에서 완벽해요. 디자인을 변형할 수 있는 여지도 많고요.

어떤 계기가 있었나요? 어렸을 때 본 거라 어떤 영화였는지 정확히 기억은 안 나지만, 트렌치코트를 입은 남자가 있었어요. 코트를 입고 허리끈을 질끈 동여매는 장면이 아직까지 생생하게 기억나요. 그 모습이, 코트의 실루엣이 충격적일 만큼 아름답다고 생각했거든요.

옛날부터 밀리터리 룩을 좋아하셨나 봐요. MA-1 재킷 같은 아이템도 자주 만드시잖아요. 군대에 있을 땐 정말 질색했어요. 근데 제대할 때쯤 후임들에게 좋은 야전 상의와 군화를 선물 받았어요. 그걸 입고 부대를 나서는데 스스로가 굉장히 멋있어 보이는 거예요. 그때부터 알게 모르게 애정 같은 게 생겼어요. 그리고 빈티지 마켓에서 밀리터리 아이템을 하나둘씩 모으기 시작했죠. 보다 보니 기능적인 세부도 많아서 조금만 손보면 좋은 디자인이 나오겠구나 하는 생각도 들었어요. 그러면서 제 디자인의 일부가 됐고요.

일을 할 때의 규칙이나 습관이 있나요? 디자인은 꼭 새벽에 해요. 새벽 2시부터 7시까지요. 음악도 틀지 않고 시험을 앞둔 모범생처럼 디자인에만 몰두해요. 일할 때는 지독하게 파고드는 타입이에요. 맘에 드는 디자인이 안 나오면 소리를 지르기도 하고요.

고독하고 힘든 작업처럼 들리네요. 사람들은 왜 그렇게 스스로를 괴롭히냐고 물어요. 그건 저도 잘 모르겠어요. 행복하게, 신나게 디자인을 할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 하지만 그건 제 스타일이 아니에요. 그렇게 자신을 몰아붙이지 않았다면 지금의 준지는 없었을지도 모르죠.

그만큼 희열도 크기 때문 아닐까요? 맞아요. 기쁨을 느끼는 순간은 찰나지만, 강도가 굉장히 강렬해요. 피날레 때 느끼는 전율은 다른 어떤 것과도 비교할 수 없어요. 압도적이죠. 중독적이고요. 그걸 맛보고 나면 다른 게 너무 시시해져요. 그래서 그만둘 수가 없죠.

하루를 계획적으로 사는 편인가요? 그런 편이에요. 휴대전화로 일정표를 자주 체크하고, 해야 할 일이 떠오르면 바로 일정표에 기록해요. 중요한 미팅이 있으면 전날 알람을 맞춰놓기도 하고요. 시간에 대한 강박이 있어서 시간 약속에도 엄격해요. 만약 8시에 약속을 했다면, 7시 40분에 도착해 있어야 마음이 편해요.

주로 어디서 디자인의 영감을 얻으세요? 전시 같은 걸 찾아 다니지는 않아요. 오히려 일상적인 데서 힌트를 많이 얻는 편이에요. 무엇보다 사람 관찰하는 걸 좋아해요. 일이 끝나면 몇 시간씩 카페 테라스에 앉아 지나가는 사람을 살피기도 하죠. 그러다 흥미로운 스타일링을 발견하기도 하고요.

영화나 책은요? 영화를 진짜 많이 봐요. 영화 얘기로 밤을 새울 수도 있어요. 제일 좋아하는 건 이창동 감독의 영화예요. 잔잔하게 여운이 긴 영화를 좋아하거든요. 이창동 감독은 일상적인 소재를 독특하고 아름다운 방식으로 풀어내요. 그런 걸 보면 정말 천재 같아요.

또 다른 관심사는요? 공간 디자인이요. 특히 조명에 관심이 많아요. 푸르스름한 형광등을 너무 싫어해서, 어렸을 땐 빨리 제 공간을 갖고 싶다는 생각밖에 없었어요. 독립을 하면 형광등은 절대 달지 않으리라고 다짐했죠. 몇 년 전부터는 정원을 가꾸는 일에도 흠뻑 빠졌어요. 3년 전에 정원이 있는 집으로 이사를 했거든요. 거실에 앉아 정원을 내다보면 계절의 변화가 다 보이는데, 그게 참 좋더라고요. 그때부터 가드닝이 소소한 행복이 됐어요.

집을 어떻게 꾸며놓았을지 궁금해요. 미니멀해요. 색감도 별로 없고, 장식품도 많지 않아요. 회색으로 칠한 벽에 액자 몇 개를 건 게 전부예요. 침실엔 거의 침대 하나만 덩그러니 있는 정도고요. 거실엔 커다란 소파와 대리석 테이블, 라운지 체어가 있어요.

집에서는 어떤 옷을 입어요? 모르는 사람이 보면 디자이너 맞나 할 정도로 대충 입고 있어요. 목이 다 늘어난 티셔츠와 후줄근한 반바지 같은 거요. 집에서만큼은 좀 편하게 있어도 되잖아요?

요즘 쇼핑한 것 중 제일 맘에 드는 건 뭔가요? 몇 달 전 파리에서 금색 촛대를 하나 샀어요. 씨흐 트루동 매장에 들어갔다 한눈에 반했죠. 심지어 가격도 괜찮았어요. 집에서 초를 많이 켜는 편이라 요즘엔 본격적으로 컬렉팅을 해볼까 하는 생각도 해요.

정욱준에 대한 사람들의 오해나 편견이 있다면 뭘까요? 차갑고 사나워 보인대요. 디자이너니까 으레 까탈스러워 보인다는 얘기도 자주 듣고요. 하지만 저는 알고 보면 굉장히 뜨거운 사람이에요. 일도 열정적으로 하고, 사랑을 해도 굉장히 불같이 하거든요.

인생에서 가장 소중한 건 뭔가요? 이건 너무 쉬운 질문이네요. 내가 디자이너라는 사실요.

- 에디터

- 윤웅희

- 사진

- Courtesy of Jun.J