현대카드가 정해진 틀을 또 깼다. 보나 마나 한 협약식을 싹 뜯어고쳤다.

이벤트처럼 기획한 현대카드와 네이버의 협약식. 정태영 현대카드 부회장의 제안으로 네이버를 상징하는 초록빛 조명이 무대를 장식했다.

현대카드 언더스테이지에서는 음악인이나 예술인이 공연을 한다. 지난 2월 1일 여기서 무대감독의 신호에 맞춰 객석이 어두워지고 무대 위 스크린에 스포트라이트가 비춰졌다. 그런데 이날 스크린에 모습을 드러낸 건 음악인의 사진이나 밴드의 로고가 아닌 기업 로고였다. 현대카드의 흰색 로고와 네이버의 초록색 로고가 극장의 스크린을 채웠다. 보통 위엄 있는 대기업의 위엄 있는 집무실에서 열리는 업무 협약식을, 공연장에서 진행한 것이다. 사실 이날 행사는 현대카드와 네이버가 ‘네이버플러스 멤버십 전용 신용카드(PLCC) 상품의 출시와 운영 및 마케팅에 대한 파트너십 계약’을 체결하는 자리였다.

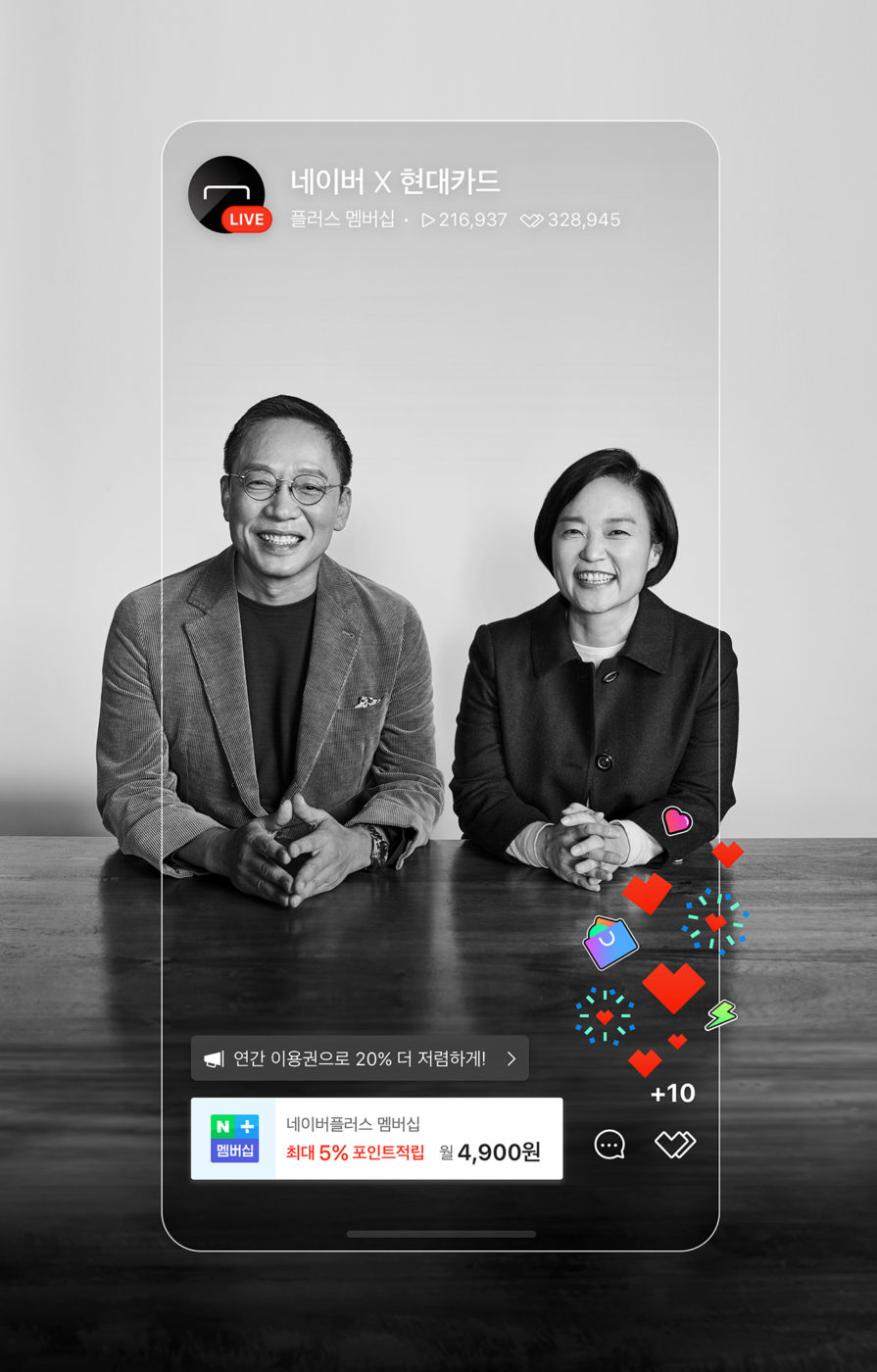

현대카드와 네이버의 조인식 보도사진도 기존의 틀을 깼다는 점에서 주목할만하다. 현장에 특별히 마련된 스튜디오에서 촬영한 사진에 네이버의 쇼핑라이브 프레임과 현대카드의 로고를 얹어 완성했다.

현대카드와 네이버의 협약식에서 진행된 현대카드 뮤직 라이브러리 투어.

기업들은 여러 가지 이유로 다양한 종류의 협약을 한다. 요즘 유행하는 ‘컬래버레이션’도 기업 간 협약의 일종이다. 이런 협약은 예전에도 많았지만 지금 더욱 늘어나는 추세이며 앞으로는 더 늘어날 것이다. 옛 시대를 이끌어온 산업들이 해체되고 재구성되기 때문이다. IT 기술로 대표되는 각종 신기술을 받아들이며 10년 전에는 존재하지 않았던 기업이 새로운 산업군을 만드는 세상이다. 이런 시대에는 협약식도 달라진다. 보통 협약식은 관례적 행사다. 회의실에 모여서 사인하면 끝난다. 반면 요즘 현대카드는 협약식도 이벤트처럼 진행한다. 유명 영화나 신제품의 티저처럼 이벤트를 활용한다. 고객이 기대하고, 상상하게 하기 위해서다.

이는 현대 사회의 커뮤니케이션 경향과도 관련이 있다. 이 경향이란 다름 아닌 접점을 지속해서 늘리는 것이다. 트위터, 인스타그램, 페이스북, 유튜브, 블로그, 그리고 최근의 클럽하우스까지. 글로벌 플랫폼이 무한 채널을 만들었고, 무한 채널은 무한 콘텐츠의 시대를 열었다. 이런 시대에 예전 같은 소량 비밀주의 콘텐츠 릴리즈는 큰 의미가 없다. 할 수 있는 한 질 좋은 콘텐츠를 가능한 한 가장 빨리, 많이 만들어서 계속 온 세상에 뿌리며 사람들의 마음속에 계속 브랜드 이미지를 쌓게하는 것이 요즘 브랜드 이미지 게임의 실체다. 현대카드는 그 트렌드를 아주 잘 이해하고 있다.

현대카드와 배달의민족의 파트너십 계약 체결 기념 촬영에는 배달의민족을 상징하는 민트색 헬멧이 소품으로 등장했다.

현대카드와 배달의민족 관계자들은 두 회사를 상징하는 다양한 컨셉의 사진을 찍으며 서로를 경험하고 이해할 수 있는 시간을 가졌다.

현대카드와 스타벅스의 협약식은 세계 최고의 커피 체인이 가진 노하우와 운영 철학을 이해하고 배우는 자리이기도 했다.

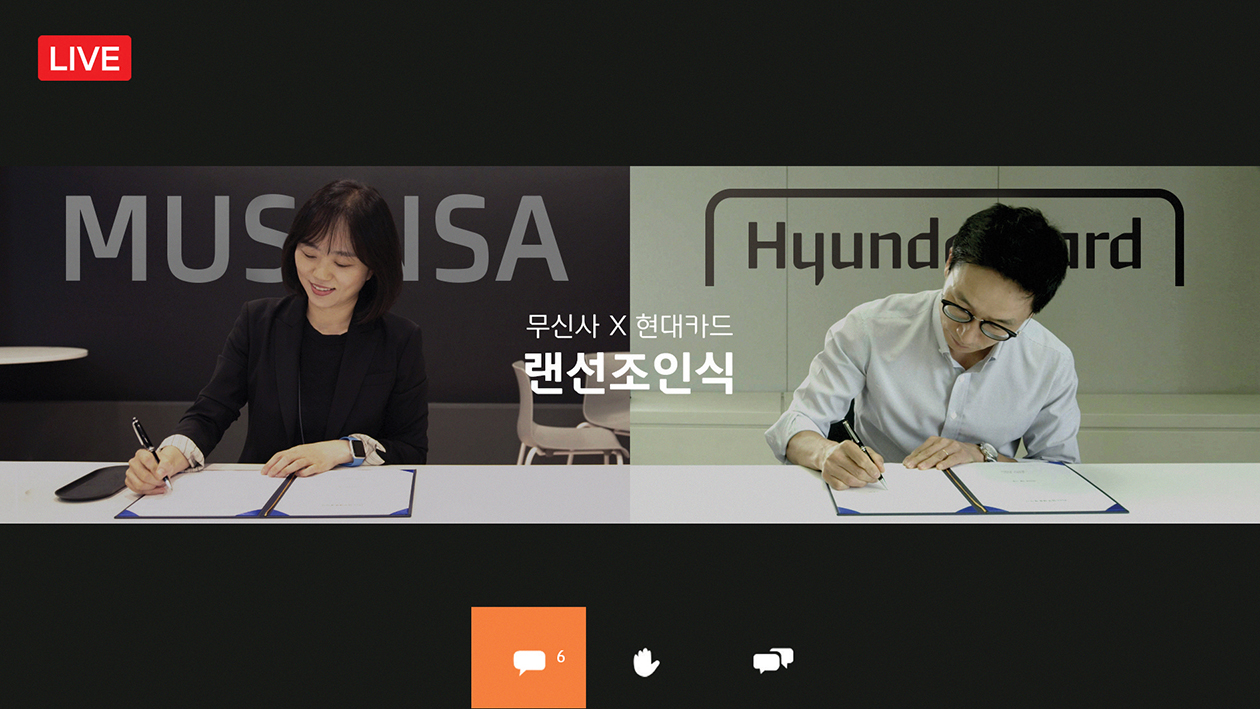

현대카드와 무신사의 랜선 조인식.

협약이든, 협업이든, 주인공이 두 명인 이벤트가 제대로 진행되려면 각 브랜드의 정체성이 잘 살아 있어야 한다. 현대카드는 그 점에 강점을 보여 왔다. 파트너사의 정체성을 위트 있고 세련되게 표현해 브랜드 파워를 극대화한다. 현대카드는 훌륭한 브랜드와 연이어 PLCC를 만들고 있다. 무신사와도, 스타벅스와도, 배달의민족과도 PLCC 계약을 맺고 협약식을 진행했다. 이벤트의 면면은 매번 달랐다. 무신사와는 젊은 분위기의 랜선 협약식을 맺었다. 스타벅스와 협약식을 할 때는 양 사의 CEO가 만나서 커피를 내려보았다. 배달의민족과의 협약식에서는 브랜드를 상징하는 헬멧을 쓰고 포즈를 취했다. 사소해 보일지 몰라도 협업 파트너사에 대한 기초와 디테일을 모두 이해하고 있어야 가능한 일들이다.

이런 자리에서 중요한 관계자들이 만났을 때 새로운 이해와 공감의 장이 생기기도 한다. 현대카드와 배달의민족이 만났을 때는 디자인과 마케팅, 패키징 등이 화제로 올랐다. 스타벅스와는 글로벌 기업의 운영 노하우에 대한 이야기가 자연스럽게 나올 수밖에 없었다. 이렇게 자리를 만들었을 때 서로 나누는 요소들이 현대카드와 파트너사 모두에 좋은 영향을 미칠 것이다.

현대카드가 협약식을 맺은 파트너사의 면면 역시 한 번쯤 다시 생각해볼 필요가 있다. 현대카드는 최근 무신사, 스타벅스, 배달의민족, 네이버와 협약을 맺었다. 모두 해당 업계에서 확실한 존재감과 퍼포먼스가 있는 브랜드. 협업에서 가장 중요한 건 다름 아닌 파트너가 누구인가 그 자체다. 현대카드가 파트너 선정에 공을 들였다는 사실을, 파트너의 면면만 보아도 알 수 있다. 최근에 진행한 네이버와의 협약은 금융 테크 기업 현대카드와 빅 테크 기업 네이버가 만났다는 사실에서도 의미가 크다고 볼 수 있다. 현대카드는 앞으로도 고객의 혜택과 즐거움을 위해 다양한 상품과 신용카드를 개발할 예정이다. 그리고 그 과정 역시 모두에게 즐거운 장면으로 시작될 거라는 예상으로 자연스럽게 이어진다. 박찬용(<요즘 브랜드> 저자)

- 에디터

- 김영재