오랜 역사의 파리지앵 거인과 동시대 일본의 사랑받는 브랜드. 전혀 달라 보이지만, 두 브랜드는 같은 방향을 바라보고 있다. 그들이 바라보는 곳은 레트로 로맨티시즘, 전력을 다하고 있다.

화요일 저녁, 일정이 빼곡한 파리 패션 위크는 완전히 다른 두 가지 분위기로 막을 올렸다. 첫 번째는 떠오르는 일본 브랜드 오라리의 쇼였다. 사려 깊고 정제된 무드. 어쩌면 친밀하다고까지 할 수 있는 분위기였다. 온화한 성격의 원단 집착가 이와이 료타가 선보인, 인간적인 스케일의 옷들이 차분히 펼쳐졌다. 두 번째는 퍼렐과 루이 비통이었다. 패션계에서 가능한 가장 거대한 빅탑 텐트 아래에서 펼쳐진 쇼로, 셀러브리티로 가득 찬 프런트 로와, 마치 애플 스토어 같은 건축물이 런웨이 한가운데 떨어진 듯한 거대한 제작 규모를 자랑했다.

오라리와 루이 비통의 연속 배치는 이곳 남성복 주간의 일종의 전통이 되었고, 그 대비는 어지러울 정도다. 한 순간에는 절제된 스타일의 차분한 퍼레이드를 보고 있다가, 다음 순간에는 스테인드글라스로 만든 루이 비통 스티머 트렁크를 끌고 가는 모델이 천 명의 관객 앞을 지나간다. 물론 가스펠 합창단은 인원 수에 포함하지도 않았다.

그런데 두 디자이너가 사용하는 언어는 말 그대로도 다르고, 작업 방식도 다르지만, 어젯밤 어느 순간 문득 이런 생각이 들었다. 여러 면에서 이들의 작업은 남성복이 어디로 향하고 있는지에 대한 하나의 공통된 대화에 기여하고 있다는 느낌이었다.

퍼렐이 엉덩이선에서 정확히 떨어지는 버터 옐로 컬러의 퀼팅 퍼퍼 재킷을 내보냈을 무렵으로 기억한다. 혹은 유난히 느긋한 핏의 체크 수트를 봤을 때. 아니면 눈앞의 유리벽으로 둘러싸인 드롭하우스, 퍼렐이 일본의 호스피탈리티 기업 낫 어 호텔과 협업해 설계한, 파른스워스와 교토가 만난 듯한 공간에서 시선을 떼고, 컬러풀한 니트 아래에 겹쳐 입은 타이, 가볍게 떠 있는 듯한 블루종, 그리고 아름다운 블레이저와 오버코트를 바라봤을 때였을지도 모른다.

정확히 데자뷔는 아니었다. 하지만 몇 시간 전 오라리 쇼에서 특히 마음을 사로잡았던 것과 운율처럼 겹치는 무언가를 느꼈다. 완벽하게 크롭된 노란 재킷 몇 벌. 유난히 편안해 보이는 핏의 체크 수트. 그리고 풍부한 레이어링.

분명히 말하자면, 이 두 디자이너는 완전히 다른 게임을 하고 있다. 각자의 레퍼런스를 바라보고, 각자의 고객을 위해 디자인한다. 요 라 텐고의 어텀 스웨터가 흐르는 느긋한 연출 뒤, 이와이는 통역을 통해 무겁고 몸을 숨기는 겨울이 아닌, 가볍고 즐거운 겨울 컬렉션을 만들고 싶었다고 설명했다. 선명한 레드 니트, 깊은 퍼플 스카프, 일렉트릭 블루 더플 코트가 어우러진 스타일리시한 조합은 자연스럽게 기분을 끌어올렸다. 캐시미어 코듀로이 팬츠, 얇은 송아지 가죽으로 만든 슬림한 다운 퍼퍼, 높은 포켓 디테일까지 더해졌다.

한편, 지난 시즌 인도의 의복 전통에서 직접적인 영감을 받았던 퍼렐은 이번에는 다른 방향으로 여행을 떠난 듯 보였다. 바로 미래다. 그는 어떤 시대에도, 심지어 다음 시대에도 입을 수 있는 타임리스한 옷을 만들라는 과제를 팀에 던졌다. 느긋한 1980년대 실루엣을 기반으로 하되, 기술적으로 한 단계 끌어올린 디테일로 오늘에 맞게 재해석하는 방식이었다. 그 결과는 실크와 나일론 혼방 소재의 대량 사용으로 나타났고, 리버서블 모노그램 백과 정교하게 테일러드된 조거 팬츠에서도 이를 확인할 수 있었다. 여기에 고급 방수와 반사 기능을 갖춘 엔지니어드 패브릭도 더해졌다.

이런 우주적인 요소들 옆에는 보다 섬세한 기술적 성취도 자리했다. 오버다잉 처리된 비쿠냐 코트는 제작 자체가 상당히 까다로운 작업이라고 한다. 마크 제이콥스 시절의 루이 비통 아카이브 백에서 영감을 받은 라미네이티드 스웨이드 백과 트랙 재킷도 눈에 띄었다. 럭셔리로 가득 찬 라인임에도 불구하고, 이번 시즌에는 묘한 가벼움이 감돌았다. 마치 퍼렐이 자신의 세련된 새 집 창문을 활짝 열어젖힌 것처럼.

두 브랜드의 뚜렷한 차이점이 오히려 이런 교차 지점을 더 흥미롭게 만든다. 퍼렐과 이와이는 모두 자신의 고객이 무엇을 원하는지 정확히 알고 있고, 이는 남성 패션이 조용한 럭셔리를 벗어나 보다 기묘한 미지의 영역으로 파고드는 흐름과 맞닿아 있다. 퍼렐의 미래적 테마가 결코 우연이 아닐지도 모른다.

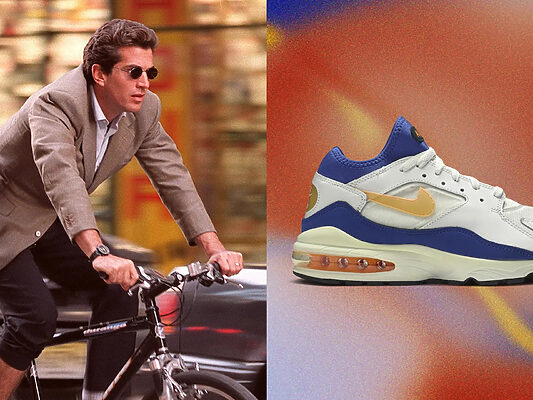

내가 보기에 그 미래는 레트로 로맨티시즘이라 부를 수 있는 무언가로 형태를 갖추고 있다. 여기서 레트로란 1970년대와 1980년대의 실루엣을 참조한 옷을 뜻한다. 그 시기는 남성복의 황금기로, 옷이 더 자연스럽게 움직이고 감정을 담고 있던 시대였다. 이 영감은 두 쇼 전반에 걸쳐 분명히 드러난다.

그리고 디자이너들이 공통적으로 옷과 몸의 관계, 즉 의복이 착용자에게 어떻게 말을 거는지에 집중하는 지점에는 분명 로맨틱한 층위가 있다. 퍼렐과 이와이가 스타일링에서 경쾌함을 기꺼이 받아들이는 방식, 그리고 옷을 특별하게 만드는 미묘한 디테일에 공을 들이는 태도에서 이를 확인할 수 있다. 예를 들어, 착용자만을 위한 사치라 할 수 있는 내부 퍼 포켓백이 달린 루이 비통 파카, 혹은 작업복 소재였던 코듀로이를 캐시미어로 발전시켜 부드럽고 개인적인 감각으로 바꾼 오라리의 시도가 그렇다. 이는 외부를 향한 과시가 아니라, 안쪽을 위한 즐거움이다. 두 컬렉션 중 어떤 옷을 사더라도, 입는 사람을 염두에 두고 숨겨놓은 섬세한 디자인 요소들을 분명 발견하게 될 것이다.

퍼렐은 쇼에 앞서 보그 런웨이에 이렇게 말했다. 우리는 럭셔리가 무엇인지 다시 분석해야 한다고 생각한다. 남성복 쇼는 아직 일주일이나 남아 있고, 캘린더에는 각자의 미래 비전을 제안할 디자이너들이 가득하다. 하지만 우리는 이미 몇 가지 답을 얻어간다.