낮이 길어지고, 반바지는 짧아지고, 세상에서 가장 틀린 사람들이 아주 들떠 있는 계절이 돌아왔다.

그렇다. 야외 식사 시즌이다. 나처럼 이 계절을 맞이하며 사람들이 얼마나 열정적으로 “점심이나 저녁을 테라스에서 먹자”고 제안할지 벌써부터 걱정이 되는 사람도 있을 것이다. 그런 사람이라면 차라리 네 벽으로 둘러싸인 공간에서 가벼운 안주를 먹는 게 낫다고 느낄 것이다. 물론 이건 매번 지는 싸움이지만, 난 그래도 싸우려 한다.

우선 약간의 양보부터 하자. 그 식사가 애초에 야외에서 열릴 운명이었다면 그러니까 바비큐나 피크닉 같은 경우, 맘껏 즐겨라. 고기를 구우며 도마뱀처럼 햇볕을 쬐고, 법적으로 간신히 허용되는 얇디얇은 종이 접시에 음식을 올려 먹는 건 따뜻한 날씨에 어울리는 전통적인 활동이다. 나도 그런 식사는 진심으로 환영한다. 누군가의 집에서 요리가 부엌에서 준비되고 플레이팅까지 완료된 상황인데 갑자기 어떤 천재가 “우리 이걸 테라스나 마당으로 옮기자”고 제안한다면? 나는 별로 신나지 않지만, 어떤 사람들의 파티오가 실내 식당보다 훨씬 매력적일 수 있다는 것도 이해는 간다. 게다가 “너희 집, 너희 규칙”이니까. 그리고 음식이 아니라 술이라면, 나는 기꺼이 바깥에서 한 잔에서 일곱 잔까지도 마실 의향이 있다. 물론이다.

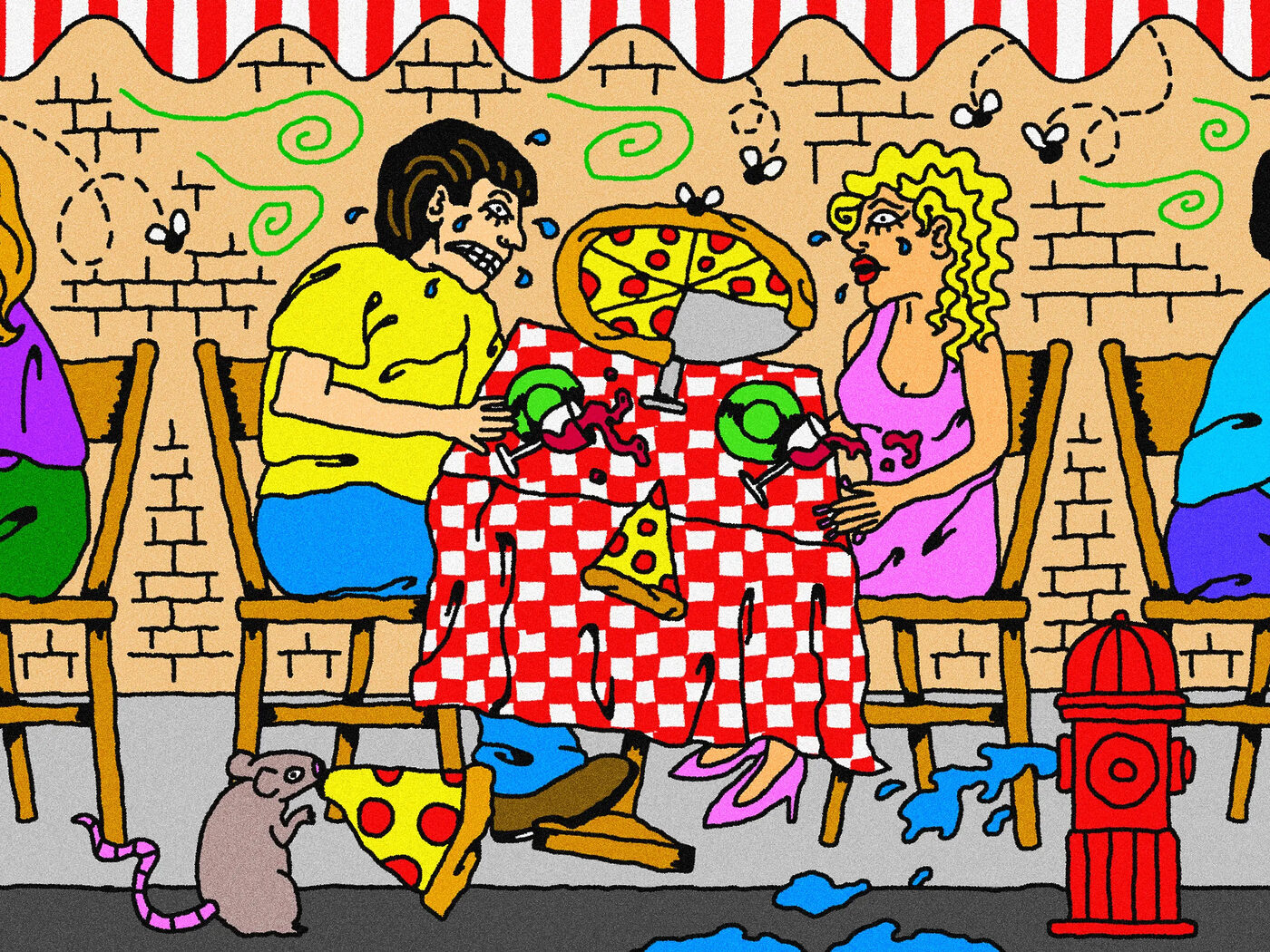

하지만 식당에서 먹는 야외 식사는 실내에서 먹는 경험보다 항상 더 나쁘다는 데는 의심의 여지가 없다. 이는 뉴욕 시 거주자의 시각으로 이 문제를 다루고 있다는 점은 인정한다. 아마도 다른 도시들에는 뉴욕만큼의 악취 문제가 없을 수도 있다. 하지만 여기선 모든 것이 악취를 풍긴다. 이건 식사에 전혀 도움이 되지 않는다. 게다가 사방에서 울리는 자동차 경적과 사이렌 소리, 소음계의 조던과 피펜이 공격해온다. 식당 안에 앉아 있으면 귀가 ‘문’이라는 보호막 덕분에 조금이라도 평온할 수 있다. 문이라는 개념은 기원전 2000년부터 존재했고, 다 이유가 있다. 물론 내가 갔던 모든 식당에서 내가 좋아하는 음악이 나왔던 건 아니지만, 아무리 둔탁한 베이스음이라도 구급차 사이렌보다는 낫다.

사실 요즘 분위기가 조금 바뀌고 있긴 하다. 뉴욕의 다이닝 셰드는 대부분 철거됐고, 야외 테이블을 잡기도 예전만큼 쉽지 않다. 심지어 NYC 야외 식사의 성지인 다임스 스퀘어에서도 전쟁이 벌어지고 있다. 인기 와인바 ‘르 다이브(Le Dive)’는 인도에 테이블을 놓겠다는 요청이 최근 거절됐다.

혹시 당신은 쥐 300만 마리와 부동산 경쟁을 벌이지 않아도 되는 조용한 동네에 살고 있을지도 모른다. 그렇다 하더라도 날씨라는 놈은 있을 거 아닌가? 야외 식사에서 내가 가장 불만인 점은 항상 ‘적절한 체온’이 아니라는 것이다. “그건 네 문제 아닌가?”라고 말할 수 있다. 좋다. 인간이 린넨 옷을 몇 벌까지 소유할 수 있겠나. 체온 조절 스펙트럼의 다른 끝엔, 점점 해가 지고 기온이 실시간으로 뚝뚝 떨어지는 상황이 있다. 야외 식사 중에 갑자기 체온이 급강하하는 그 기분, 아는가? 말하자면 나는 야외에서 식사할 때 항상 몸이 적정 온도가 아니다. 반대로, 건물 안에서는 거의 항상 적절한 체온을 유지할 수 있다. 그게 건물이라는 개념이 존재하는 이유다. 과학이 이미 완성한 환경을 두고 왜 굳이 밖에 앉아 운에 맡겨야 하나?

야외 식사의 단점만 적은 두루마리를 펼쳐보일 수도 있지만, 난 그 에너지를 가장 최악의 요소에 집중하고 싶다. 바로 내 숙적, 바람이다. “앗, 냅킨이 날아갔네.” 어차피 별로 필요 없던 거였다. 내가 한창 웃음 터지게 하고 있던 그 재밌는 얘기? 시속 40km의 돌풍에 완전히 날아갔다. 그런데 아주 간단한 해결책이 있다. 안에서 자리를 요청하는 거다. 그러면 데이트 상대의 원피스가 돌풍에 날아갈 걱정도 없고, 테이블 위의 물건들이 더러운 인도 바닥을 구르지도 않는다. 데이트 상대가 밖에서 먹고 싶다면 반드시 따라야 한다. 하지만 남자들끼리 저녁 먹는 거라면, 단호하게 실내를 주장해도 된다.

벌레 얘기도 빼먹을 수 없다. 음식을 자연에 노출시키는 것만으로도 이미 좀 징그럽다. (내가 결벽증이랑은 아주 먼 사람이라는 걸 최근 내 에어팟 케이스를 실수로 열었다가 트라우마를 겪은 동료에게 물어보라.) 그런데 곤충들이 윙윙거린다면? 이건 그냥 오스카 더 그라우치와 함께 타파스를 먹는 기분이다. 벌레에 덮여 저녁 먹고 싶으면 그냥 TV 프로그램 ‘서바이버’에 지원하면 된다.

벌레가 문제가 아니면, 식물이다. 기후 변화 때문에 계절성 알레르기가 심해져 2025년 야외 식사는 그 어느 때보다 가렵다. 모든 게 노란 꽃가루로 덮여 있다. 누군가가 콜록거리며 재채기하는 공간에서 아름다운 크루도를 먹고 싶단 말인가? 일단 나는 절대 아니다.

대부분의 사람이 이 글에 동의하지 않을 거란 걸 잘 안다. 단지 바라는 건 이것뿐이다. 스스로를 돌아보고 당신의 그릇된 선택을 자각해보라는 것. 정말로 쓰레기통 옆에서 두 시간을 보내고 싶은가, 아니면 단지 오늘 기온이 쾌적한 22도일 뿐인가? 각종 냄새와 시각 자극에 압도당하고 싶은가, 아니면 그냥 인스타그램 분위기 사진 하나 찍고 싶은 건가? 그럴 거라면 그냥 산책을 가라! 공원에서 사람들 모아서 놀든가. 어차피 음식도 있는 야구 경기 보러 가라. 햇살을 즐길 수 있는 방법은 많다. 굳이 Resy 앱을 켜지 않아도 된다.

당신도 속으론 내가 옳다는 걸 안다. 그러니 이번 봄, 형편없는 음식점들이 파티오만 믿고 우리 돈을 갈취하려 할 때, 조용히 실내 식당을 떠올려보자. 네온사인도 없고 가짜 나무에 걸어둔 조명도 없을지 몰라도, 분명히 없는 게 하나 더 있다. 바로 이상한 누군가의 개다. 나는 온도 급변도, 메뚜기 떼도, 구역질 나는 냄새도 없는 통제된 실내 공간에서 매일매일, 햇살 좋은 날마다 밥을 먹겠다.