이병헌이 달랑 티셔츠 하나 입고 등받이가 없는 의자에 몸을 숙이고 앉았을 때, 번개처럼 어떤 얼굴이 떠올랐다.

얇은 스트라이프 패턴의 검정 수트와 흰색 핀턱 셔츠, 꽃무늬 실크 스카프, 커프링크스와 반지, 모두 루이 비통.

어깨에 덧댐 장식이 있는 면 소재 티셔츠, 루이 비통.

남색 만다린 칼라 셔츠, 루이 비통.

성글게 짠 청키 니트와 검정 진 팬츠, 모두 루이 비통.

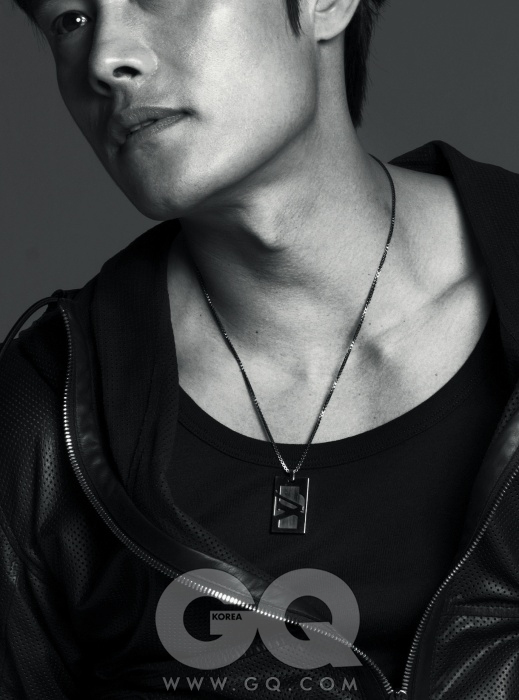

펀칭 장식의 양가죽 점퍼와 ‘케이프타운 컬렉션’ 펜던트, 모두 루이 비통.

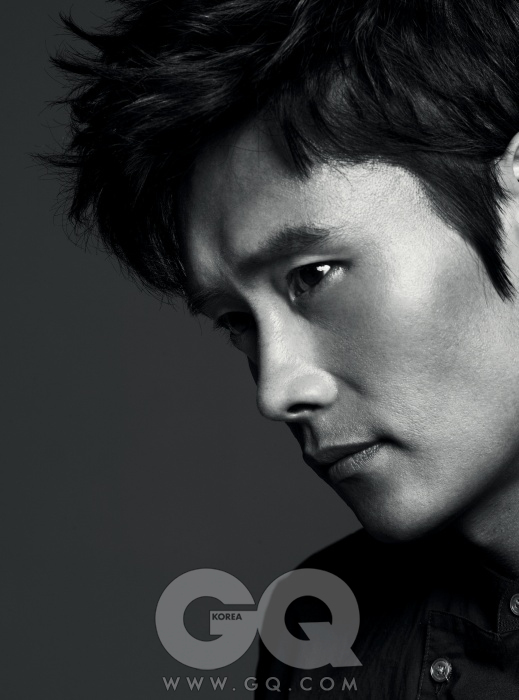

“나 오늘 제임스 딘 같지 않아요?” 새로 바꾼 헤어스타일은 이병헌에게 잘 어울렸다. 전통적인 미남의 기준일 각진 턱은 이젠 도도새처럼 멸종된 탓인지, 더 ‘클래식하게’ 분명했다. 고개를 어느 방향으로 돌리건 초점은 언제나 정확하게 그의 눈동자에 맞춰져 있었다. 모니터를 확인하면서 감탄하는 스태프들에게 그는 워낙 상이 잘 맺히는 눈이라고, 사랑니까지 보일 듯 크게 웃었다. 미국과 일본, 서울을 앞마당 뒷마당 오가듯 하는 일정이어도 특유의 에너지는 여전했다. 잘 웃고 잘 먹고 남자들끼리 우르르 나가서 담배 나눠 피우고 어깨를 걸고 들어오는 것도 여러 번. 공동작업에서 조금 더 피로한 사람이 보이기 마련인 이기심을 경멸하는 그는, 뭐든지 다 아는 이웃 형처럼 너그럽고 담대했다. 그리고 컷이 바뀔 때마다, 그게 찰나여도 더 나은 뉘앙스를 표현하기 위해 분투하는 순간은 꼭 있었다. 덕분에 이병헌의 컷들은 어느 것 하나도 같은 표정이 없다. 그건 뒷모습을 찍을 때도 마찬가지였다. 이 컷은 그가 조용히 한숨을 쉴 때 찍었다.

최신기사

- 에디터

- 강지영

- 포토그래퍼

- 김영준

- 스탭

- 스타일리스트 / 정윤기(Jung Yu n Ki), 헤어/민영일, 메이크업/방수경, 어시스턴트/ 최아름, 하연주