영화 <신과 함께>의 압도적 흥행엔 수많은 주석이 붙었다. 한국형 서사, 보편적 드라마, 한국에서 쉽지 않았던 장르 영화를 밀어붙인 뚝심…, 무엇보다 VFX 기술력.

“우리가 못 해서 안 한 게 아닙니다.” <신과 함께> 시리즈의 감독이자 제작자, 덱스터 스튜디오의 대표인 김용화 감독은 이렇게 말했다. 단박에 와 닿는 건 자부심이지만, 이면엔 세월과 역사가 있다. CG로 창조한 고릴라를 주인공으로 앞세웠던 <미스터 고>(2013)는 흥행에 실패했지만 한국 VFX 역사에 유의미한 첫걸음이었고, 덱스터는 중국 영화 <타이거 마운틴>, <몽키 킹2> 등으로 절치부심하며 기술력을 길러왔다. 단단해진 VFX는 <신과 함께>라는 기획을 통해 마침내 빛을 본다. <신과 함께: 죄와 벌>과 <신과 함께: 인과 연> 모두 각각 천만 관객을 가뿐히 돌파하며, 할리우드 VFX 기술력의 집약체인 <어벤져스: 인피니티 워>를 제치고 박스오피스 1위에 오른 것이다. 이것은 ‘국뽕’이라는 거창한 말로 수식할 필요 없이, 단지 하나의 사실을 명백히 했다. 덱스터는 할 수 있었다. 그러니 한국영화도 할 수 있는 거였다.

두 편의 <신과 함께>에서 VFX가 사용된 컷은 전체 영화의 90퍼센트에 해당하는 4천여 컷이다. <신과 함께> 시리즈의 VFX를 총괄한 진종현 슈퍼바이저는 4천여 컷을 단기간에 창조해낼 수 있었던 이유로 “R&D에 끊임없이 투자하고 개발해 만들어낸 독자적인 기술과 시스템”을 든다. 대표적인 기술은 소프트웨어 ‘젠’이다. <미스터 고>의 고릴라 ‘링링’의 털을 구현하기 위해 만든 소프트웨어로 시작해 부단한 개발로 공간을 구현하는 기술로 거듭났다. 망자가 일곱 개의 지옥을 거쳐 심판을 받는 <신과 함께: 죄와 벌>의 지옥의 면면이 ‘젠’에 의해 탄생한 것이다. 진종현 슈퍼바이저는 젠이 “쉽게 말해 나무, 풀, 돌멩이 등 요소들을 손쉽게 처리할 수 있는 기술”이라고 말한다. “라이브러리에서 아카이빙 해둔 패턴을 가져오는 방식이에요. 원래는 한 땀 한 땀 나무며 풀을 심어야 하는데, 젠이 있으면 브러시 한 번에 라이브러리에서 불러온 지형지물들이 배치되는 거죠. 젠이 없다면, 제 입장에선 조금 끔찍합니다.” 젠이 가장 효율적으로 활용된 공간은 거짓 지옥, 검수림으로 배우를 뺀 모든 것이 3D로 만들어진 배경이다. 울창한 칼의 숲은 젠으로 만들었고, 여기에 괴수들이 디지털 캐릭터로 더해졌다.

이게 끝이 아니다. R&D에 매진해 새롭게 개발한 소프트웨어를 후편 <신과 함께: 인과 연>에 투입했다. “물을 시뮬레이션 하는 소프트웨어 ‘보라’를 개발해 삼도천 장면에 활용했어요. 폭포처럼 떨어지는 등 움직임이 있는 물의 경우 시뮬레이션이 필요한데, 보라는 효율적으로 움직임을 처리하죠.” 덱스터 스튜디오가 자체적인 기술 개발에 매진하는 까닭은 명료하다. 자체 기술이 곧 스튜디오의 경쟁력이자 자부심이기 때문이다. “할리우드 스튜디오도 인하우스 소프트웨어가 있어요. 자기들만의 노하우니까 서로 공유하지 않죠. 저희도 저희가 추구하는 것들을 자유롭게, 효율적으로 구현하기 위해 R&D 개발을 계속하는 겁니다.”

독자적인 기술은 독자적인 시스템을 통해 활용된다. VFX가 만들어지는 작업 공정을 일컫는 파이프라인은 각 스튜디오마다 조금씩 다르다. 덱스터의 경우, 디지털 카메라를 구현해 VFX의 기본 토양을 다지는 매치무브팀과 디지털 캐릭터를 만드는 어셋팀, 동작을 만드는 애니메이션팀, 크리처 시뮬레이션팀, 빛을 더하는 라이팅 렌더링팀, 합성팀, 먼지나 눈 등 유체를 시뮬레이션 하는 FX팀이 체계적인 공정을 따라 구성돼 있다. “파이프라인의 공정이 삐끗하면 계속해서 문제가 누적돼서 퀄리티 저하로 이어지죠. 효율적이고 정확한 공정을 위해 자체적인 매니징 툴 ‘벨로저’를 개발했어요. 아티스트들이 순차적으로 작업물을 배당 받고 올리면 컨펌하는 툴이에요. ‘어프루브’가 되면 다음 공정으로 넘어간 거고 ‘오케이’가 되면 컨펌이 난 거죠. 홀드는 승인 대기, 리테이크는 수정을 보내는 거예요.” 벨로저를 통해 전체 공정을 실시간으로 체크하고 공유하니 좀처럼 오류가 생기기 힘든 시스템이다. 이 시스템에서 VFX 장면들은 S, A, C 등 난이도를 매겨 작업에 들어간다. <신과 함께: 인과 연>에서는 특히나 S급 고난이도 장면이 많았다. 크리처들의 향연이기 때문이다. 호랑이, 공룡, 인면어 등 올스타전이라 할 수 있을 정도로 가지각색 괴수들이 출현해 현란하게 움직인다. “우리가 못 해서 안 한 게 아니”라는 걸 보여주는 존재들이다. “VFX 아티스트들에겐 이런 로망이 있어요. 영화 속에서 크리처들이 살아 움직이는 걸 꿈꾸는. 그 덕에 온 가족이 보며 즐길 수 있는 영화가 된 게 무척 뿌듯했죠.”

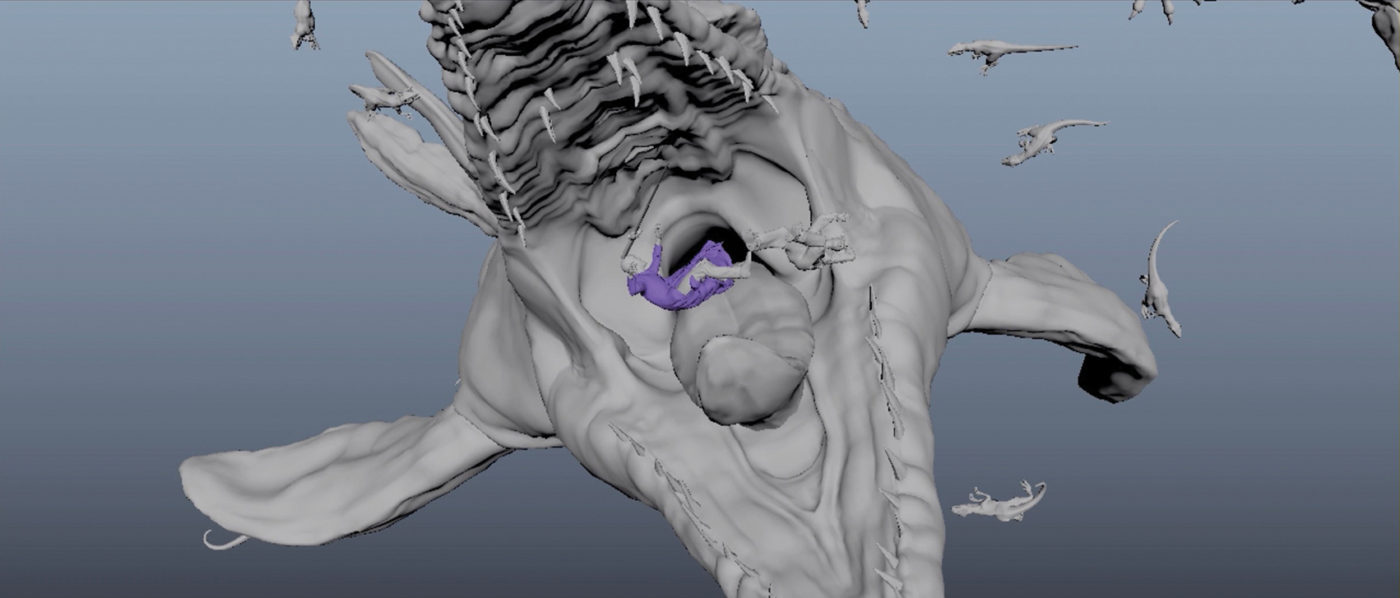

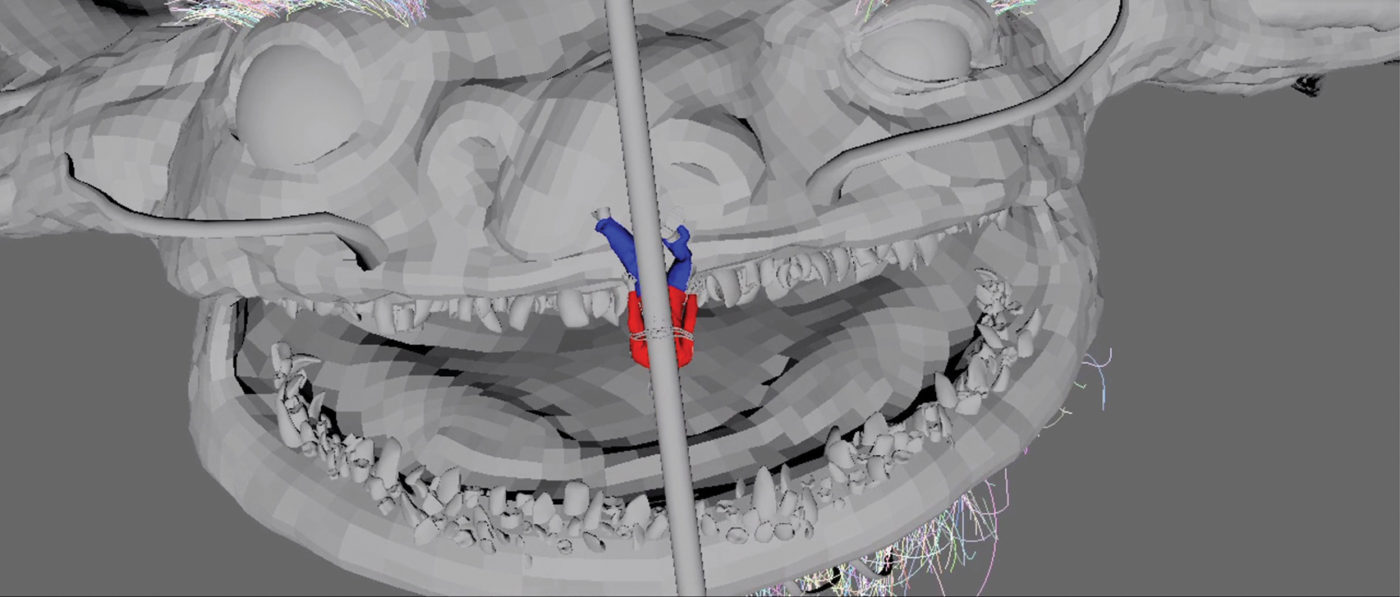

크리처가 어려운 작업인 까닭은 백지에서 창조하기 때문이다. “아시다시피, 호랑이 같은 동물들이 우리가 요구하는 방식대로 연기해줄 수 없어요. 배우가 연기한 걸 바탕으로 작업하는 모션 캡처 방식을 사용하기 어렵죠. 그러니 이들이 어떤 구조를 가지고 있고, 어떤 패턴으로 움직이는지 연구해 창조하는 거예요.” 더군다나 가상의 크리처들이라면, 풀 3D 디지털 캐릭터로 작업할 수밖에 없다. “호랑이와 공룡은 쉬웠어요. 서극 감독의 <타이거 마운틴>을 작업해 호랑이는 노하우가 있었고, 공룡은 인기 많은 랩터, 티라노 사우루스, 모사 사우르스가 나옵니다. <쥬라기 공원> 오마주에 가까웠죠.” 단, 대왕 인면어는 새로운 디자인이기 때문에 공정에 시간이 걸렸다. “인면어는 동양적인 괴수로 만들고 싶었어요. 대부분의 크리처는 서양식 디자인이죠. 한국의 탈을 참고해 비대칭적으로 디자인했고, 무서운 느낌을 더하기 위해 질감을 강조했어요.”

이렇게 탄생한 가상의 존재들과 배우들은 어떻게 한 장면으로 어우러질까. 덱스터는 VFX팀이 현장에 머물며, 배우의 이해와 감정 이입을 돕기 위해 가합성 장비 ‘큐테이크’를 사용한다. “촬영본에 미리 만들어둔 프리 비주얼을 합성해 현장에서 바로 보여줍니다. 지금 연기하는 공간이 이런 공간이다, 최종적으로는 이렇게 보여질 거다, 하고 설득하는 거죠. 그러면 배우들이 어떤 연기와 액션을 해야 하는지 직관적으로 이해할 수 있어요.” 그 후엔 VFX 슈퍼바이저가 촬영감독과 어디서부터 어디까지를 찍어야 하고, 디지털로 만들어내야 하는지 소통하며 촬영을 진행한다. 그렇게 가상은 현실이 된다.

뤼미에르 형제의 기차가 스크린에 도착하자 관객들이 혼비백산해 극장을 뛰쳐나간 순간부터, 영화는 꿈이었다. 마술사 조르주 멜리에스가 새로운 마술로서의 영화에 매혹돼 <달세계 여행>을 창조해냈듯, 영화는 현실에선 아직 혹은 영원히 보지 못할 요원하고도 놀라운 광경을 눈앞에 펼친다. 인간을 더 멀리로 데려가는 VFX 기술은 지금도 발전하고 있다. 할리우드의 VFX 스튜디오 웨타나 ILM도, 아시아의 디즈니를 목표로 삼는 덱스터도 마찬가지다.

덱스터는 VFX뿐 아니라 <신과 함께> 체험용 VR을 만들어 진행하고, 웹툰 원작 <조의 영역>을 VR툰으로 만들어 선댄스영화제에 초청되는 등 뉴미디어의 영역을 넓히는 중이며, 곧 영화 <백두산>과 드라마 <아스달 연대기> VFX 작업에 돌입한다. <백두산>은 백두산에 화산이 터지는 영화로, 극사실적인 재난의 재현이 목표다. 진종현 VFX 슈퍼바이저는 말한다. “계속 이런 작품을 할 수 있다는 게 행복해요. 작품의 좋고 나쁨을 떠나 저는 <디 워>를 극장에서 세 번 봤어요. 만약 <신과 함께>가 잘 안 됐다면, 덱스터 뿐 아니라 한국의 VFX 아티스트들이 실험적이고 장르적인 영화를 할 수 있었을까요? 아마 한동안 위축됐겠죠.” 확실히 그렇다. 그래서 이 1등은 의미가 크다.

최신기사

- 에디터

- 이예지