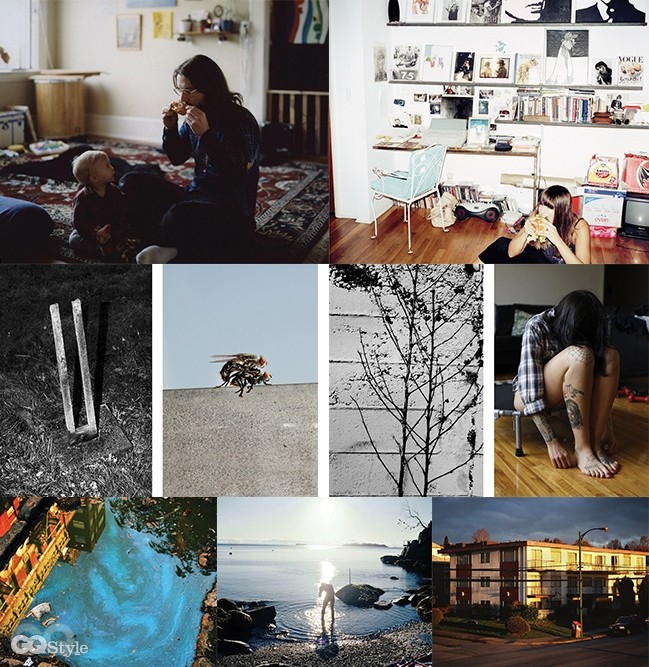

몇 년 전 도 쿄의 한 서점에서 당신의 사진집, < I HEART TRANSYVANIA >를 처음 봤다. 짝짓기하고 있는 파리 사진이 마음에 들어 책장을 넘겼는데 몇 장 넘기지도 않아 바로 당신의 팬이 되었다. 심지어 그 커버 이미지는 아직도 내 휴대전화 바탕 화면이다. 그 사진은 어떻게 찍게 된 건가? 그건 그냥 어느 날 아침에 저절로 일어난 일이었다. 현관에 앉아 아내를 기다리고 있었는데, 순간 파리 한 쌍이 눈앞에 나타났다. 마침 손엔 카메라가 있었고, 그래서 고민할 것도 없이 반사적으로 셔터를 눌렀다. 그 사진이 좋았다니 고맙다.

< I HEART TRANSYVANIA >는 어떤 책인가? 단순하게 말하자면 아내와 연애하는 동안 찍은 사진을 모은 책이다. 우리는 2003년에 처음 만났고, 2005년부터 데이트하기 시작했다. 그녀는 밴쿠버에 살았고, 나는 뉴욕에 살아서 그동안 밴쿠버와 뉴욕을 왔다 갔다 해야만 했다. 결혼은 2009년에 했으니 이 책에는 4년 좀 넘는 시간 동안 찍은 사진들이 담긴 셈이다. 물론 여기에 아내만 나오는 건 아니다. 친한 친구도 종종 등장한다. 상당히 사적인 책이고, 그래서 동시에 애착이 가는 책이기도 하다.

그 이후로 당신의 다른 작업과 책들을 좀 더 살펴봤다. < I HEART TRANSYVANIA > 다음에 출간한 < PUD >는 느낌이 사뭇 달랐다. 둘 다 나의 개인적인 시선을 담고 있는 책이지만, < PUD >에는 사람이 등장하지 않는다. 게다가 페이지도 훨씬 적고 상황을 대하는 방식도 조금 다르다. < I HEART TRANSYVANIA >를 마치고 다음 작업의 시작을 알리는 작업으로 이해해주면 좋겠다.

팀 바버(Tim Barber), 애퍼쳐 북스와 함께 작업한 < LOADS >도 인상적이었다. 이 협업은 어떻게 시작한 건지 궁금하다. < LOADS >의 시작에는 theegohaslanded.biz라는 블로그가 있었다. 팀이 이 블로그의 열혈 팬이었는데, 어느 날 애퍼쳐에서 팀에게 그런 이야기들을 큐레이트해보지 않겠냐고 제안했다. 그리고 그가 내 블로그의 아이디어를 포함시키며 프로젝트가 시작되었다.

커머셜 사진들도 생각보다 많이 찍던데. 리바이스와 나이키, 애플, 캐논, 디젤 등과 광고 작업을 진행했다.

커머셜 사진과 개인 작업 사진의 느낌이 사뭇 다른 것도 흥미롭다. 두 작업은 당신에게 어떻게 다른가. 물론 작업하는 방식부터 상당히 다르겠지만, 말하자면 그 두 작업에 임하는 당신의 태도라든지, 일할 때의 에너지가 어떻게 다른지 궁금하다. 두 작업을 확실히 분리하려고 노력한다. 하지만 그렇다고 어떤 것이 더 중요하고, 덜 중요하다는 식의 개념은 아니다. 에너지도 다르지 않다. 많은 포토그래퍼가 개인 작업을 흥미 위주로, 커머셜 작업을 돈벌이 위주로 생각하는 경향이 있는데, 난 그렇지 않다. 물론 상황을 컨트롤하는 입장이야 조금 다르겠지만 누군가가 원하는 이미지를 만들어준다는 점에서 커머셜 작업도 나름 즐겁다.

그 두 가지의 균형을 맞추는 게 쉽지 않을 것 같은데. 상당히 힘든 일인 건 사실이다. 그러나 아주 불가능한 것도 아니다.

뉴욕과 밴쿠버를 자주 오가는 것 같던데. 처음 밴쿠버에 간 건 팀 바버를 만나기 위해서였다. 그와는 1999년에 처음 만났는데, 그는 그때부터 지금까지 내 작업을 꾸준히 지지해주는 좋은 친구다. 어쨌든 그때 난 밴쿠버가 정말 아름다운 도시라고 생각했다. 물론 지금도 그렇지만. 게다가 두 번째 갔을 때 지금의 아내를 만났다. 그녀와 연애를 시작하고부터는 정말 자주 갔다. 추억이 많은 도시다.

그나저나, 처음 사진을 찍게 된 계기는 뭔가? 열세 살인가, 열네 살 때쯤이었던 것 같다. 중학교에서 퇴학을 당한 때였으니까 아마 맞을 거다. 형에게 카메라를 빌려달라고 졸라 친구들과 놀러 다니면서 사진을 찍었다. 제일 처음 찍은 건 친구와 함께 간 하드코어 펑크 쇼였다.

잠깐, 퇴학을 당했다고? 맞다. 나는 말썽꾸러기였다. 당시 나는 한창 펑크에 빠져 있었고, 학교에서도 문제를 자주 일으켰다. 내 유년기는 꽤나 어두웠다.

촬영하기 좋아하는 소재가 있나? 어떤 상황이라든지, 대상이라든지, 시간대라든지. 정해진 소재나 주제는 없다. 그런 디테일을 정해놓고 사진을 찍는 타입이 아니다. 그냥 공기처럼 배회하고, 이방인처럼 서성이다가 주변의 환경이나 상황을 찍는 편이다.

모든 사진을 8×10 뷰 카메라로 찍는다고 들었다. 그 포맷을 고집하는 특별한 이유라도 있나? 한동안은 8×10 라지 포맷을 참 열심히 찍었다. 사실 지금은 아니다. 다른 카메라도 함께 사용한다. 그 카메라를 고집했던 것은 순전히 개인적인 취향이었다. 어느 날 포토그래퍼 친구와 얘기를 하던 중 8×10 라지 포맷 카메라에 대한 얘기가 나왔다. 일반적인 카메라와는 방식이 많이 다른데, 흥미가 생겨 그때부터 그 카메라를 갖고 놀기 시작했다. 그 방식은 10년 안에 사라질 가능성이 많았고, 머지않아 필름을 구할 수도 없을 거라는 사실이 더 마음에 들었다.

좋은 사진이란 뭘까. 너무 추상적인 질문이라는 건 알지만, 그래도 왠지 당신의 입에서 나오는 대답이 듣고 싶다. 글쎄. 한 번도 그런 것에 대해 진지하게 생각해본 적이 없어서 뭐라고 답해야 할 지 잘 모르겠다. 당신도 내가 그런 걸 생각하는 유형이 아니라고 생각해서 이런 질문을 던진 걸 테고.

포토그래퍼가 되길 잘했다고 생각하는 순간은 언제인가? 매일!

최신기사

- 에디터

- 윤웅희

- 일러스트레이터

- 곽명주