야외에서의 섹스, 어디까지 해보셨어요?

그곳은 옥상이었다. 옥상에서 남녀가 섹스를 하고 있었다. 남녀의 옷차림과 화창한 날씨로 미루어보아 봄 혹은 이른 여름. 주저하는듯 보이진 않았다. 체위를 굳이 묘사하자면, 남녀 모두 맨바닥에 앉은 여성 상위. 꼬리뼈 아플 텐데, 하는 걱정과 하필 왜 옥상일까 하는 의문. 높은 건물 옥상이야말로 도시에서 가장 뻥 뚫린 공간일 테니, TV 드라마에서 답답한 일이 생기면 꼭 옥상을 찾아 한숨을 쉬는 주인공들처럼 탁 트인 해방감에 대한 갈망이 그런 옥상에서의 섹스 장면을 연출한 걸까? 위를 올려다보면 하늘, 전후좌우로는 그저 가슴 높이쯤 올라오는 난간뿐이니.

이것은 인터넷에서 발견한 한 동영상에서 본 장면이다. 찍은 사람이 누구인지 알 순 없지만 놀란 기색은 없다. 깔깔대며 계속 찍는다. 섹스를 하는 사람들에게도 보는 사람에게도 “부끄럽다” 혹은 “낯 뜨겁다”란 말은 붙이기 어렵다. 파격이나 충격이란 표현도 좀 알맞지 않아 보인다. 그저 양쪽 모두 즐거워 보인다면 실례일까? 어쨌든 영상에 찍힌 두 사람은 피해자에 가까울 테니.

차 안에서의 섹스라면 좀 식상한가? 창문을 짙게 ‘틴팅’한 차에 시동이 걸려 있고, 뭔가 좀 ‘꿀렁꿀렁’하는 것 같으면 알아서 자리를 피하곤 했다. 차 안은 어쨌든 엄연한 개인의 공간. 기껏 호기심을 부려봤자, 카섹스의 명승지처럼 알려진 곳에선 발뒤꿈치를 들고 걸으며 어디서 얄궂은 소리가 나는지 숨죽이는 정도였다. 거기서 의심 가는 차가 보이면 카섹스 영상을 찍는다고? 그래서 남는 건 뭔가? 창문에 낀 서리? 그러다 분노한 운전자가 벌컥 뛰어나오기라도 한다면…. 박수라도 쳐야 하나? 휴대전화만 꺼내면 뭐든 기록할 수 있지만(심지어 사진보다 더 위험한 동영상은 셔터 소리도 거의 나지 않지만), 그럴 순 없었다.

“그거 봤어?” 어느 날 친구가 물었다. 카섹스 영상이 있다고 했다. 뉴스로 따지자면 도색잡지 화보보다는 일간지 사회면처럼 떠도는 영상이었다. 이건 굳이 구분하자면 ‘몰카’일까 아닐까. 찍는 사람 주변엔 사람들이 웅성거렸고, 사이사이엔 환호인지 응원인지에 가까운 함성마저 섞여 있었다. 차 안의 남녀는 그러거나 말거나 열심히 하던 일을 계속했다. 천천히. 과연 주변에 사람들이 있다는 사실을 몰랐을까? 장소는 한강 둔치나 남산 어귀도 아닌 번화가 한복판. 찍는 사람도 숨어서 찍지 않고 찍히는 사람도 몸을 숨기지 않았다. 영상을 보며 침을 꿀꺽 삼키기보단 놀랍고 신기해 볼륨을 한껏 올렸다. 편히 누워 느긋하게 영상을 감상하는 대신 굉장한 특종을 자세히 듣고자 하듯.

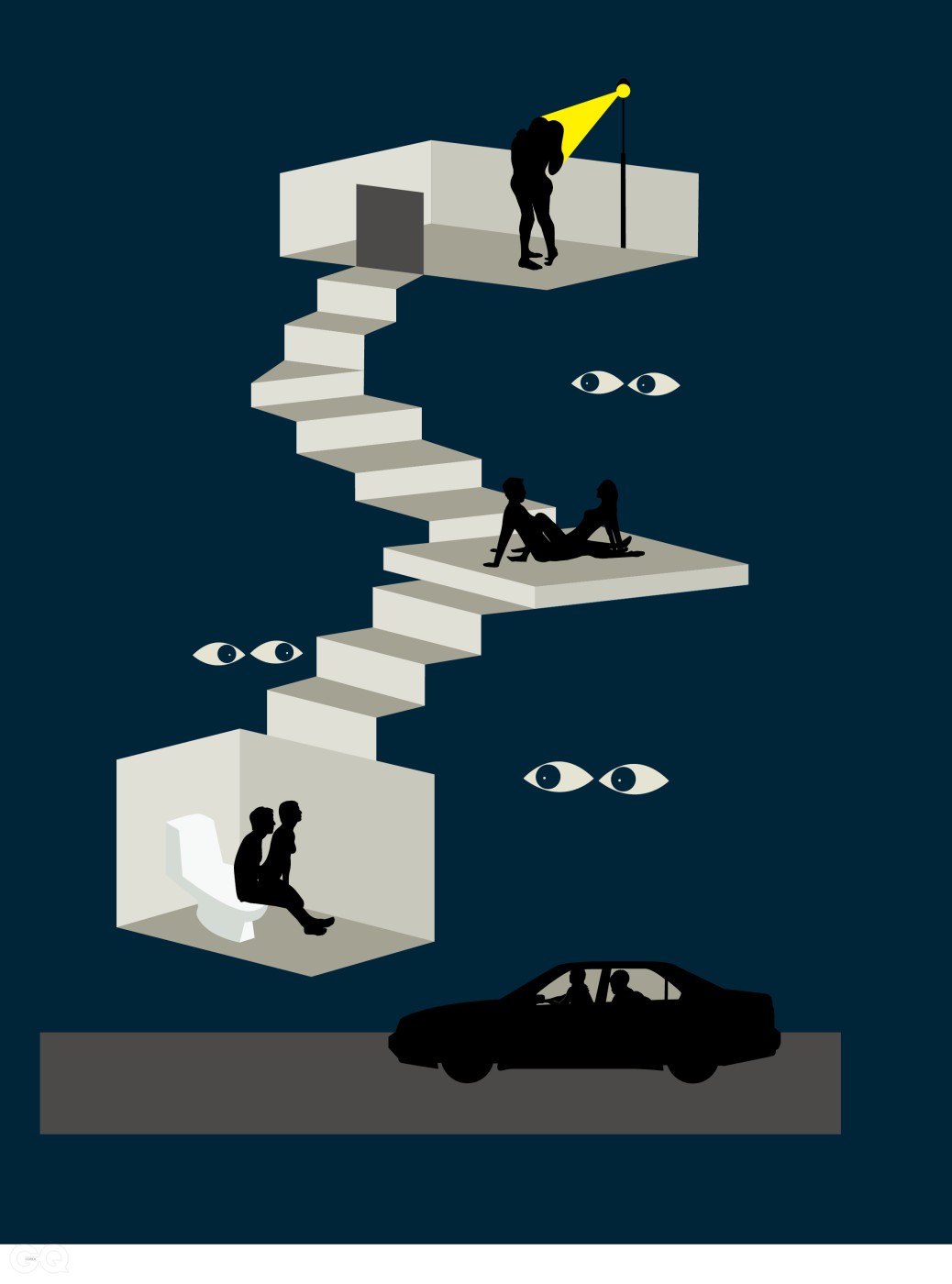

야외에서의 섹스. 좋아한다. 음침한 복도, 밀폐된 계단, 아무도 없는 강의실쯤의 환상이라면 생각만으로도 꽤 몸이 달아오른다. 거기엔 기본적으로 긴장이 깔려 있다. 누가 들이닥칠까 조마조마 맘 졸이며 좀 거칠게 몰아붙이는 그런 기분. 흥분은 다름 아닌 거기에서 온다. 상대의 입을 막고, 내 이도 꽉 깨물고, 말보다 조용하고 더 빠른 손짓으로 그 좁은 공간에서 벌어지는 찰나의 시간을 헤쳐 나간다. 100미터 달리기하듯 전력질주하고 나면, 걱정이 곧장 후발주자처럼 뒤따른다. CCTV가 있는 건 아니겠지, 집중한 사이 누가 슬며시 보고 갔으면 어쩌지, 그리고 여기 어떻게 치우지? 하지만 영상에서 본 대낮의 옥상에도, 번화가의 흔들리던 차에도 그런 긴장과 걱정은 없었다. 이것을 과연 섹스의 새로운 국면이라 말할 수 있을까? 이를테면 동네에서 제일 높은 초고층 건물 옥상이라면 누구의 방해도 받을 일이 없으니 그야말로 완벽한 걸까? 그러다 볕 좋은 가을날 열린 한 루프톱 파티에서 비슷한 상황을 맞닥뜨렸다. 건물 복도 남녀 공용 화장실에서의 섹스. 화장실 대문은 활짝 열려 있었고, 그중 한 칸에선 적나라하고 복합적인 소리가 흘러나왔다. 놀라운 맘에 휴대전화를 꺼냈다. 영상을 찍거나 소리를 녹음하기 위해서가 아니라 “그거 봤냐”던 친구의 얼굴이 번뜩 떠올라서. 독서실 문 닫듯 조용히 빠져나와 문자를 보냈다. 미주알고주알 정말로 그 영상 같은 일이 눈앞에서 벌어졌다고 호들갑을 떤 메시지에 대한 답은 이랬다. “부럽네.” 오, 과연 나만 몰랐던 일인가?

- 에디터

- 유지성

- 일러스트

- 김란