길 따라 계절 따라 국내를 두루 다니며 몇 가지 간직해둔 생각이 있어 여기에 부린다.

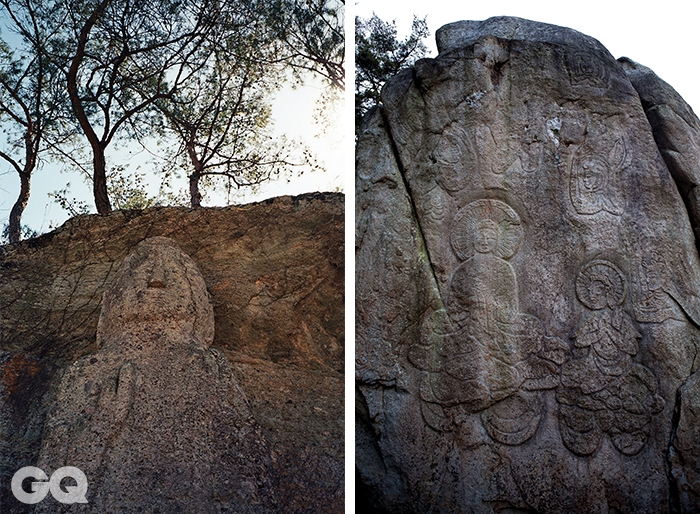

화순군 운주사 경주시 / 남산 탑곡 마애 불상군

바위의 꿈 현대 리듬 속에서, 울주 대곡리 반구대 암각화에 남은 수천 년 전의 것들은 무슨 의미가 될까. 정확한 사료 하나 없이 화순 운주사에 널린 수많은 석불이 여전히 천진한 얼굴로 시선을 붙잡는 건 어떤 바탕에서일까? 집채보다 덩그런 바위를 뱅글뱅글 돌아가며 불상을 새긴 경주 남산 탑곡 마애 불상군에는 또 무엇이 고여 있을까? 바위는 과연 ‘영원’이라는 말에 그렇게 가까운 걸까? 어느새 생각은 저 토함산 자락 석굴암에 닿는다. 앞뒤로 천 년을 뒤져도 석굴암과 비교할 수 있는 건 없다. 돌을 깎아 그토록 정교할 수 있다는 건 숫제 불가사의다. 석굴암은 뭘까? 질문이 쌓여간다. 미시령을 넘나들며 장대한 울산바위를 대할 때도, 프란체스코 베졸리가 고대 로마의 석상에 우스꽝스런 색칠을 해 가고시안 갤러리에 전시한 걸 볼 때도, 같은 질문이 내내 생각났다. 석굴암은 뭘까? 행여 꿈일까.

영양군 주실숲 /대전광역시 궁동 충남대학교

경주시 안강읍 흥덕왕릉

숲의 안팎 숲은 도처에 있다. 가령, 제주엔 입장료를 받는 비자나무 숲도 있지만, 노형동 대로에서 슬쩍 비껴 들어서면 건물보다 높은 종려나무가 모인 숲 아닌 숲도 있다. 온통 종려나무뿐, 풀포기 하나 키워내지 못하고 제가 떨군 거친 잎만 쌓아놓는, 그 이상한 폐허의 숲. 한편 신라 왕릉 중 드물게도 경주 외곽에 있는 흥덕왕릉엔 기기묘묘한 소나무가 우글거린다. 어쩌다 안개가 오는 아침엔 기라성 같은 장비를 갖춘 ‘찍사’들이 포진하는데, ‘누가 누가 배병우보다 잘 찍나?’ 그러는 걸까? 아무튼 그런 날은 조심조심 걸어야 한다. 사진 찍는데 지나가면 어쩌냔 지청구가 화살처럼 날아드니까. 왕릉은 고요한데 몇몇은 목소리가 크다. 그래봐야 숲 밖에선 아무도 모를 일. 날아간 야구공을 주우러 들어간 숲에서 별안간 서늘한 기운을 느낄 때, 숲의 안팎은 그렇게도 다른 세상이 되지 않나. 숲은 도처에 있다.

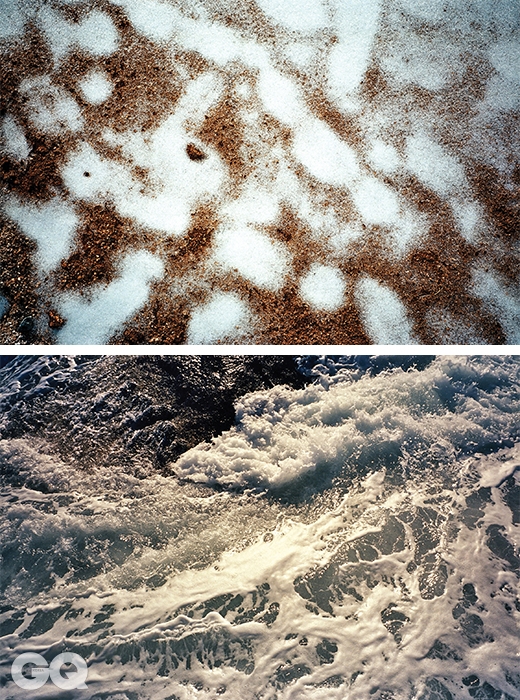

남해군 사촌리 / 제주시 삼양동

해변의 무늬 태안 신두리 해변에 가면 꼬물꼬물 움직이는 것들이 만든 자국이 연속무늬로 있다. 강릉 연곡리 해변에서는 백짓장처럼 얇은 파도가 모래를 쓰다듬는 능란한 동작을 선보인다. 보길도 예송리 해변은 달그락달그락 조약돌이 실로폰 소리를 낸다. 3월에, 바람이 잔잔하고 햇살이 맑은 날에 제주 삼양 검은 모래 해변에 흰 모래가 왔다. 흰 모래가 온 해변은 산수화로 가득했다. 검은 모래라는 종이에, 흰 모래를 안료로, 잔잔한 파도가 붓 되어 그린 선들. 5월 흐린 날, 남해 사촌 해변에도 폭이 긴 산수화가 이어졌다. 모래가 다르고, 파도가 다르니 ‘화풍’도 응당 다르다. 사촌 해변의 산수화는 온통 봉우리가 둥근 산을 그려놓는다. 언제나 그렇듯, 해변은 머무는 곳이 아니라 오가는 곳이다. 있다가도 없고, 없다가도 있다. 그러는 사이 해변은 저 혼자 그림을 그리며 논다. 보는 사람 하나 없어도.

서울특별시 창경궁 / 연천군 신탄리 역고드름

홍성군 홍북면 이응노 생가 앞

수백 가지의 흰색 두루 다니면서, 여기에 가장 어울리며 필요한 것은 여백이라 느낀다. 공연히 동양화에서 이론으로 강조하는 사항만은 아님을, 오히려 눈이 원하는 본능임을 알아차린다. 하지만 이곳의 행정과 유행은 국토를 너절한 전시장처럼 만드느라 여념이 없다. 뭘 자꾸 새로 (싸게) 만들려는 입장은 예나 제나 똑같은 세트장을 양산하기 바쁘다. 그런 마당이니, 여백을 대할 때마다 헹구는 기분이 든다. 겨울에 온통 눈으로 뒤덮였을 때, 여름에 부서지는 포말을 대할 때, 늦봄에 강으로부터 안개가 밀릴 때, 초가을 산등성에서 춤추는 운해를 만날 때, 삭풍이 칼춤을 추며 온통 얼어붙어 버렸을 때…. 한껏 멋을 부려 그걸 ‘비움’이라 말하면 어떨는지. 너무 많은 걸 보고 듣고 대하는 지금, 과연 비우는 것이야말로 순수한 여행의 목적은 아닐는지, 스스로에게 그리고 어딘가로 ‘몰려가는’ 것들에게 묻고도 싶다.

- 에디터

- 장우철

- 포토그래퍼

- 장우철