20세기 생활용품들이 경매장에 쏟아지고 있다. 몇천 원부터 수천만 원까지, 다방 전화기부터 찢어진 부채까지. 아직 골동품이라 부르기엔 이른 것 같지만, 찾고 수집하려면 서둘러야 할지 모른다. 여기, 팔도 경매장과 동호회 경매, 온라인 경매 사이트에서 찾은 20세기 물건을 한 데 모았다. 입찰가의 40배가 넘는 가격에 낙찰된 것도 있고, 끝내 누구의 관심도 끌지 못한 것도 있다. 어떤 물건이든지 호기심과 인내심만 있다면 온갖 경매장에서 다시 찾을 수 있다. 20세기를 향한 누군가의 기억으로서, 20세기를 경험한 누군가의 취향으로서.

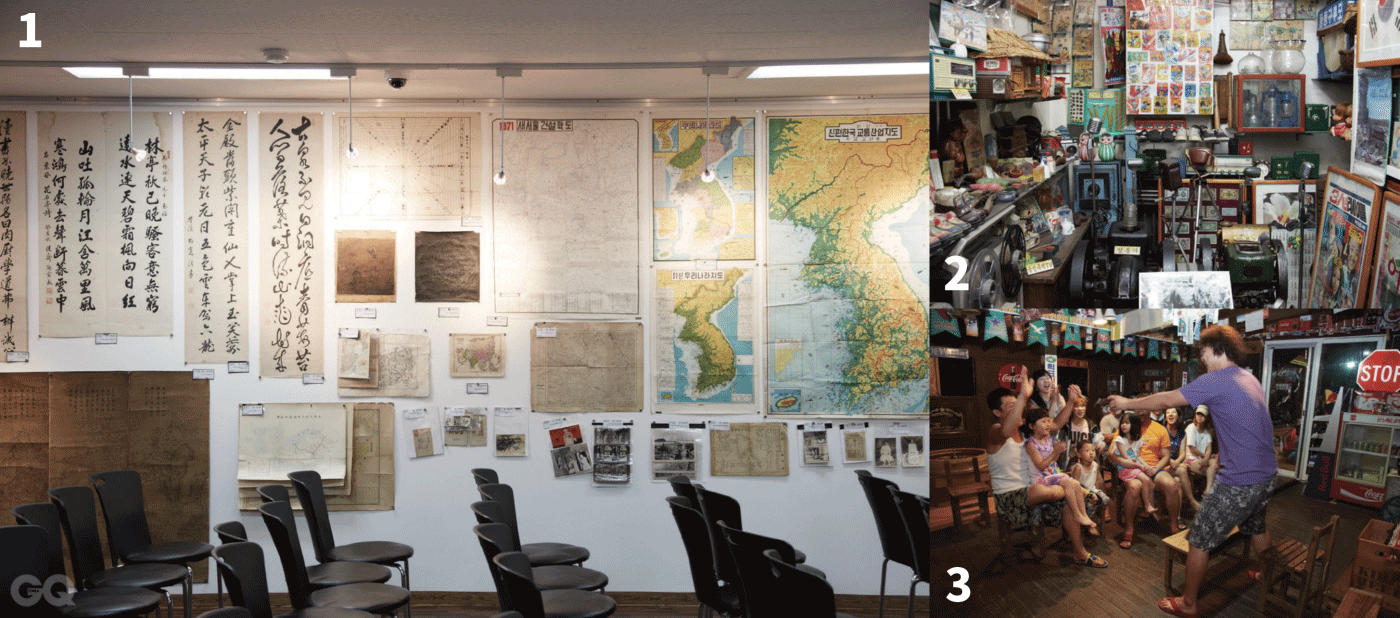

지난 7월 24일, 천도교 수운회관이 활기를 띠었다. 매달 넷째 주 수요일에 열리는 ‘삶의 흔적’ 경매 때문이었다. 벌써 164회째. 이 경매를 담당하는 정윤정 팀장은 “제일 많이 팔리는 건 조선시대 전적典籍이지만 몇 년 전부터 근현대 생활용품이 활발하게 팔리고 있다”고 소개했다. 그 말을 들으니 시기별로 흐릿한 선을 그을 수 있었다. 조선의 그림이나 글씨는 골동품이라 부르는 게 마땅했으나, 낡은 활명수 부채와 어설픈 슈퍼마리오가 그려진 게임팩은 뭐랄까, 반가운 소품에 가까웠다.

골동품. 오래되었거나 희귀한 옛 물품. 으레 일요일 오후면 TV에서 볼 수 있는 진품명품. 집 마다 하나씩은 내려온다는 가보. 자기瓷器나 병풍같이 이젠 사용하지 않지만 버리면 안 될 것 같은 살림살이. 그것들은 대부분 조선에 멈춰 있다. “저건 2백 년도 넘은 것, 이건 고조 할아버지가 쓰던 것”이라고 말할 수 있어야 보물로 여겼다. 어쩔 땐 “이젠 사고 싶어도 살 수 가 없다”고 설명했다. 이 설명은 커다란 질문이 되기에 충분하다. 쉽게 살 수 없는 건 몇십 년 전의 소품도 그렇지 않을까? 응당 귀하지 않을까? 그렇다면 어디서 살 수 있을 까? 바로 이 지점에서 20세기 물건들을 찾아나섰다. 그리고 그 물건들은 경매장에 쏟아지고 있었다.

“경매요? 예, 오세요. 어디서든 열리는 게 경매입니다.” 정영민 씨는 강원도 홍천으로 초대했다. 그는 홍천에서 게스트 하우스 ‘고물이보물고물섬’을 운영하고 있다. 그곳엔 태권브이 포스터, 호돌이 인형, 각종 딱지와 만화책이 가득했다. “누군가에겐 고물이지만 자신에겐 보물”이라는 그의 말처럼, 한때는 없어져도 그만이던 물건들이 어우러져 있으니 시간이 충돌하면서 오묘한 대립이 생겼다. 그는 고등학교 때, 옛날 장난감을 사고 싶어 5만원을 들고 청계천을 돌아다녔다. 사고 싶으면 흥정했고, 다른 사람과 경쟁했다. 돈이 모자를 땐 팔기도 했다. 사겠다는 사람이 여럿이면 흥정을 붙였다. 그것이 경매인지도

모른 채.“일본에 갔더니 세 사람만 모여도 경매를 하는 거예요. 파는 사람 한 명, 사고 싶은 사람 두 명. 경매는 어디서나 열 수 있어요.” 게스트 하우스에는 아이와 함께 온 젊은 두 부부, 여대생들과 청년들이 있었다. 그는 간단하게 경매를 하겠다며 못난이 인형을 경매에 붙였다. “자, 1천원부터 시작합니다. 1천원! 1천원 받고 2천원, 2천원 받고 3천원…. 7천원 있습니까?” 아빠끼리의 경쟁, 결국 1만원 낙찰. 다들 깔깔대며 웃었고, 아이는 돌돌 만 1만원짜리 지폐와 인형을 바꿨다. “낙찰될 때 진짜 짜릿해요. 경매 자체가 즐거운 거죠. 요즘은 매주 청계천 풍물시장에서 경매사회도 보고, 마지막 주 금요일마다 홍천에서 장난감 경매도 열어요.

9월 1일엔 서울시 나눔장터에서 경매진행을 해요. 꼭 오세요.” 그가 경매를 통해 모은 물건들은 창고에도 가득했다. 구한말 우체통, 1970년대 쇼 포스터, 온갖 간판들. 그런데 모든 것이 20세기에 멈춰 있었다. “흔히 말하는 골동품은 뭐가 뭔지 잘 몰라요. 좋아하지 않으니까요. 전 못난이 인형과 MBC 청룡을 좋아했어요. 모든 건 거기서부터 시작인 거죠.”

수집, 그러니까 뭘 모으는 건 취향의 시작이다. 취향은 추억을 관통하고, 추억은 경험과 맞닿아 있다. 배명근 씨도 그랬다. 부천에서 의료기 사업을 하는 그는 자신의 사무실을 20세기 물건들로 채웠다. 그건 독한 경험때문에 시작됐다. “죽으려고 했어요. 마흔이 다 됐는데, 매일 무시 당하는 것 같았어요. 이제 그만 살려고 마음먹고 버스를 탔죠. 얼마쯤 갔을까 ‘흑산도 아가씨’가 흘러나오는 거예요. 뭔가 찌릿했어요. 한 번만 더 듣고 싶어 LP판를 사러 청계천에 갔어요. 근데 그곳에 어렸을 때 사고 싶었던 물건들이 널려 있더라고요. LP판과 금성 라디오를 사서 집으로 왔어요. 내일은 뭐 살까? 하고 생각하니까 살고 싶어졌어요.” 그게 20년 전 일. 배명근 씨는 이제 곧 환갑이다. 크고 작은 경매장을 돌아다니며 발품을 팔았고, 수많은 물건을 구입했다. “김씨 풍선만 보면 먹먹해져요. 보기만 해도 그 시절 문방구가 떠올라요. 그거면 돼요. 그거면 산 이유가 충분해요.” 그의 사무실은 박물관에 가까웠다. “누구든 편하게 보세요”라고 붙여놓은 걸 보니 더 확실했다. “사는 데는 규칙이 있어요. 우리나라에서 만든 것만 모아요. 왜냐면 뿌리가 중요하니까. 내게는 그게 전부니까. 그런 걸 많이 찾아내야 하는데, 요즘은 발품팔기가 힘들어서 못 찾고 있어요.”

이제는 꼭 발품을 팔지 않아도 된다. 코베이 같은 온라인 경매도 있고, 오픈마켓 자체가 경매니까. 술병, 장난감, 우표는 이미 동호회를 통해 활발하게 경매가 열리고 있다. 그곳에 모여 교환하는 건 물건뿐 아니라 정보와 재미다. 서로 갖고 싶기에 경쟁은 치열하지만 서로 갖고 싶은 마음을 확인한다. 그래서인지 경매가 과열되다 낙찰이 되면 박수부터 터져 나온다. 마음의 크기를 정확히 들켰을까? 비약하자면 경매는 고백에 가깝다.

“48만원 낙찰!” ‘삶의 흔적’ 경매에서 천경자의 책 네 권이 낙찰되었다. 시작가의 두 배가 넘는 가격. 순간 정신이 번쩍 들었다. 사실, 경매 전 이미 마음을 빼앗겼다. 저자의 서명까지 있으니 50만원을 주고라도 갖고 싶었다. 고백하자면 그림에 대한 기억은 고갱이나 피카소가 아니라 천경자로부터 시작됐다. 갖고 싶은 건 책이 아니었다. 경험의 시작. 그 책을 보며 그걸 떠올릴 수 있다면 충분했다. 다음 경매에선 찾을 수 있을까? 아니, 고백할 수 있을까?

최신기사

- 에디터

- 양승철

- 포토그래퍼

- 정우영