시간은 흐르고 있다. 돌아보면 지루할 뿐. 새로움은 온통 어디로 갔나?

2001년, 지금으로부터 14년 전, < GQ >는 배우 김혜수를 인터뷰했다. 그녀는 섹스라이프를 묻는 질문에 이렇게 답했다. “사람들이 내게 관심을 가지고 내게 우호적인 감정을 보여준다고 해서 내가 사적인 것에 대해 얘기를 해줘야 하는 의무가 있다고 생각한 적은 없다. 내가 솔직하게 내 섹스라이프를 얘기한다고 해서, 아! 솔직한 김혜수, 김혜수의 섹스라이프는 이렇구나, 정도로 받아들일까? 그렇게 받아들일 준비가 되어 있지 않은 대중에게 내가 솔직한 것은 어리석은 것이다. (…) 또, 99퍼센트 솔직하고, 1퍼센트는 아니라면, 그 1퍼센트를 남겨둔, 위장된 진실을 위해, 받아들일 준비가 되지 않은 대중을 향해 방울을 달아야 하나?

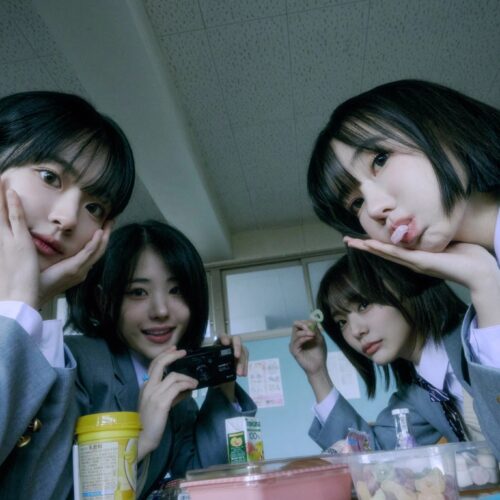

2015년, 김혜수와의 인터뷰가 실린 14년 후, < GQ >는 어떤 유명하고 섹시한 여자들에게 인터뷰를 신청했다. 다음은 그 제안을 들은 매니저들의 대답에서 발췌한 것이다. “노출은 다리 정도만 가능해요.” “시스루는 안 됩니다.” “컨셉은 무조건 청순하게요.” 포털 사이트에 이름을 치면 연관 검색어로 ‘가슴’과 ‘몸매’가 뜨는 여배우의 매니저는 이렇게 말했다. “노출보다는 지적인 이미지를 부각시키는 쪽으로….” 헛소리. 도대체 무슨 생각을 하는 걸까? 없는 걸 있다고 하고, 있는 걸 없다고 하는 게 그리도 자연스럽나? 거짓말. 차라리 거짓말이다. 입에서 이런 말이 맴돈다. “온몸에 붕대를 감을 테니 노출 걱정은 마세요.” 그런데 이런 상황은 연예 매니지먼트의 생각 탓만은 아니다. 테두리를 조금만 넓히면 과연 시대가 그렇지 않나 싶다.

20세기는 앞으로 달리는 시대였다. 더 새로운 것, 더 좋은 것을 향해 달렸다. 발전을 담보로, 차이가 생기면 극복하려 애썼고, 도전자의 패기는 항상 챔피언을 넘어섰다. 그런데 21세기는 앞으로 달리기보다 시시콜콜 모두를 연결하는 양상이다. 더 좋은 것보다 더 여럿이 아는 것에 힘이 실린다. 얼마 전 YG 양현석 대표는 <k-팝스타 3=””> 심사위원 자격으로 한 참가자의 목소리를 칭찬하며 이렇게 말했다. “이 목소리는 단순히 요즘 목소리라기보다 전 세대가 모두 좋아할 목소리입니다.” 그의 상업적인 촉이 뾰족하게 드러나는 순간이었다. 지금은 한 집단이 주도적으로 뭔가를 좌지우지하는 판이 아니라는 점(아이돌 시장의 급격한 썰물), 특정 장르나 스타일로 나누기보다 합치고 부풀려서 대중성을 확보해야 한다는 점.

‘섹시’라면 고개부터 흔드는 매니지먼트도 단순히 섹시한 이미지를 거절한다기보다, 되도록 안전한 수를 택하려다 벌어지는 해프닝으로 보는 게 맞다. 존재감은 유지하되 치우친(위험한) 시도를 하지 말 것, 성숙의 좌표를 최대한 미룰 것, 어린 척할 것, 이미 유명한 척할 것.

14년 전 김혜수의 말을 2015년에 포개면 어떨까? 그때나 지금이나 소비될지언정 이후를 설계하진 못할 것이다. 과정이 없다. 돌고 돈다. 본 거 또 보고, 듣던 거 또 듣고, 했던 거 또 한다. 과거는 없고 다음은 모른다. 정체다. 20세기를 실컷 달려온 이들에게 이 정체감은 유난히 지루하다. 말해 뭐할까, 세상은 어제와 같다.

최신기사

- 에디터

- 장우철