어머니의 가계부, 아버지의 카메라. 어머니의 반지, 아버지의 넥타이…. 영원히 간직하고 싶은 부모님의 물건들.

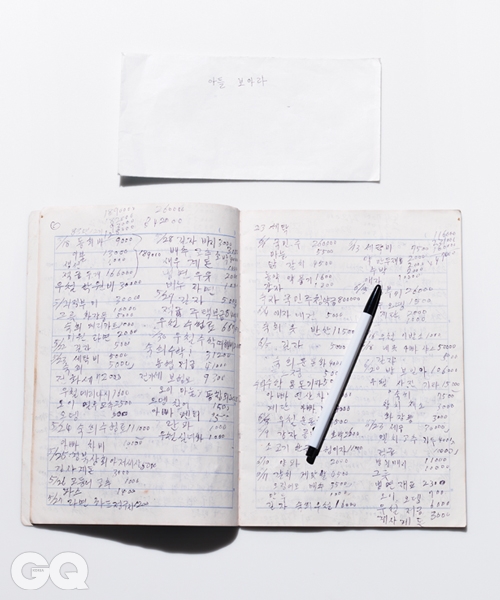

이걸 내가 갖고 있는 줄 어머니는 모르신다. 1988년 논산 취암동 장씨네 일곱 식구 살림살이를 백원까지 낱낱이 기록한 가계부에는 ‘우철 이발소 1000’, ‘라면 하드 정구지 1200’, ‘오징어포 배추 3500’, ‘농협 저금 40000’ 같은 글자들이 차곡차곡 들어 있다. 가장 많은 건 콩나물과 정부미. 올림픽 끝나고 나라 경제가 한창 탄탄대로를 달렸다는 그때지만, 우리 집은 참 어려웠다. 페이지를 넘기다 보면 ‘우철 학원비 30000’ 밑으로 ‘나 병원 약 5000’이 쓰여 있고, ‘오이 수박 복숭아 4000’ 밑으로 ‘내 신 4000’이 쓰여 있다. 보면서 어쩌지 못하고 가끔 운다. 서러워서는 아니다. 차라리 맑아서다. 가난을 떠올리면 왜 맑은 기분이 드는지…. 이태 전 봄에는 어머니께서 편지 한 통을 건네셨다. 봉투엔 호령하듯 “아들 보아라” 다섯 글자가 단정했다. 명절이며, 생신이며 챙겨가면서 효자인 척은 더러 했지만, 아직도 당신이 진짜 원하는 답장은 드리지 못했다. 입은 여전히 나불나불 잘도 살아 있다. “얼마나 좋아? 다른 집 아들딸은 전부 누구 남편, 누구 아빠, 누구 며느리, 복잡하고 골치 아파졌잖아. 근데 나는 오직 엄마 아들이기만 하잖아. 얼마나 신선해? 아주 그냥 프레시 그 자체네.” 어머닌 잘 웃는 분이고, 내가 그걸 닮았다. 장우철

두 권의 책 뒷면에 아버지의 사인과 책을 산 날짜가 적혀 있다. 김수영의 시선엔 78년 11월, 에밀 아자르의 소설엔 77년 12월 25일. 지금의 나보다 열 살쯤 더 어린, 짐작조차 흐릿한 아버지의 젊은 날 그리고 크리스마스. 책은 손에 쥐면 바스라질 것 같은 색과 질감으로 그렇게 책장에 꽂혀 있다. 대학을 졸업하고 기자가 되고 싶었던 아버지는 결국 넥타이를 매야 했다. 내가 기억하는 아버지의 모습은 거기서부터다. 한 방을 가득 메운 책만큼이나 많은 넥타이가 아버지의 옷장에 있다. 그걸 책처럼 아끼는 것처럼 보이진 않지만…. 부끄럽게도, <자기 앞의 생>도 <거대한 뿌리>도 읽지 않은 아들은 종종 기자라 불리는, 에디터가 되었다. 유지성

엄마는 하루를 어떻게 보내실까? 내 공부가 바빠서, 내 일이 숨막혀서 엄마가 하루 종일 집에서 무얼 하시는지 헤아려본 적이 없다. 내가 열두 살이었을 때, 미국으로 건너가 온 가족이 고군분투하던 그때, 엄마는 집에서 매일 혼자 지냈다. 그곳에서 나의 시간은 추억인데, 엄마의 시간도 그럴까? 그 즈음부터 엄마는 패치워크 바느질을 하기 시작했다. 누구한테 정식으로 배운 적도 없어서 할 줄 아는 모양이라곤 집게 모양을 한 별무늬뿐인 듯했다. 몇 해 전, 아버지가 또 해외로 발령이 났을 때도, 엄마는 인터넷도 버스도 가물가물하는 시골 마을에서 혼자 또 시간을 기웠다. “이건 또 언제 완성했대?” 물어볼 때마다 이불의 개수는 두 개씩 늘어나 있었다. 이젠 온 가족이 이 ‘집게 별무늬’ 이불을 사용한다. 지난해 우리 집 반려견 뭉치가 죽었을 때도, 뭉치가 수년간 사용한 ‘집게 별무늬’ 이불을 덮은 채 화장했다. 사진 속 이불은 5년 전쯤 엄마가 완성한 나의 혼수 이불이다. 행여나 시집갈까, 아껴두시다가 얼마 전부터 침대 깔개로 쓰고 있다. 엄마가 바느질을 빨리 한 건지, 내 결혼이 늦어지는 건지는 도통 알 수가 없다. 손기은

“이거, 너 애기였을 때 밥이랑 국이랑 먹이던 ‘스뎅’ 그릇이야.” 엄마는 두세 번의 이삿짐을 꾸리면서도 이 그릇은 꼭 챙겼다고 했다. 이 안에 자박하게 담겨 있던 흰밥과 미역국, 그걸 뜰 때 숟가락이 ‘스뎅’에 스치는 소리까지 생생하다면 엄마는 믿을까? 거짓말처럼 떠오르는 풍경, 다섯 식구가 같이 살던 날들. 초등학교 3학년 즈음에는 누나 방에서 자주 놀았다. 고등학생이었던 누나 방은 고요하고 조심스러워서 책장도 살살 넘겼다. 가만히 공부하던 큰누나의 책상 위에는 아빠가 일본에서 사와 선물한 워크맨이 놓여 있었다. 이후 어떤 연유로 내 방에 놓였는지, 문득 열어봤더니 그 안엔 AFKN 녹음 테이프가 들어 있었다. 아빠 글씨였다. 오래전에 녹음해둔 테이프를 당신이 선물해 세 남매를 다 거친 워크맨으로 다시 들으며 공부했던 밤은 언제였을까? 아빠는 40년 남짓 아이들을 가르쳤다. 사람을 키우는 일이란 결국 스스로 공부를 게을리 하지 않는 일이라는 걸 지금은 안다. 참 열심이었던 부모님과 두 누나 아래, 마당이 있던 그 집에서 나는 평화로운 막내였다. 요즘은 두 분이 지금 그대로의 모습이라서 참 다행이라고 자주 생각한다. 얼마 전 은퇴한 아빠가 북한산에서 갑자기 보내오는 ‘셀카’도, “이거 어때? 예쁘지?” 나들이 삼아 나간 동대문시장에서 사온 원단으로 직접 만든 치마를 다 큰 누나랑 조카들한테 입히는 엄마 마음도. ‘가족이란 한 장의 사진에서 시작하는 게 아닐까?’ 그런 생각도 하면서. 정우성

아버지는 대부분 야시카 FX-3로 사진을 찍었다. 원래 니콘 F3를 사고 싶었는데 어머니가 임신 소식을 알리며 비싼 카메라를 ‘허락’하지 않았다. 아버지는 언제나 이 카메라를 ‘나쁘지 않다’라고만 평한다. 우리 가족 대부분의 사진을 찍은 카메라이고, 어떤 것보다 소중히 다루지만 한 번도 ‘좋다’고 말씀하신 적은 없다. 사연과 사고를 분리하는 남자. 아버지는 카메라를 구입한 두바이를 비롯해, 수많은 출장을 FX-3와 함께했다. 십 년 전부터는 내 차지. 나는 여행 갈 때마다 이걸 제일 먼저 챙긴다. 고등학교 때 아버지에게 수동 카메라를 배운 날이 기억난다. “아들, 사진은 빛이 전부다.” 삼십 대의 아버지를 찍은 사진은 색은 바래고 빛만 남았다. 올해는 두바이에 가보고 싶다. 카메라도 카메라의 옛 친구도 함께였으면. 양승철

어머니의 결혼반지가 없는 이유를 안다. 세상에는 팔 수 있는 것과 팔 수 없는 게 있고, 팔 수 없는 것들을 생각하는 긴 밤이 있다. 유리병 주둥이를 깨서 ‘반지’라며 30여 년 전 어머니 생신 때 드린 선물을 아직 가지고 계셨다. 그 다음 해에 드린 거울이 달린 립스틱 케이스도 함께. 결혼반지가 없는 약지에 그 반지를 끼고 자랑하셨던 장면이 떠올랐다. 저 장난감 같은 반지를 소중하게 다루고, 가끔씩 꺼내보면서 지나갔을 어머니의 젊음을 생각하면 눈물겹다. “너 결혼하면 색시한테 주려고 갖고 있었지.” 환하게 웃으면서 말씀하셨지만 기쁘지 않았다. 어머니가 보낸 긴 밤은 그걸로 보상될 수 없다. 교환하도록 만들어지지 않은 것은 교환하지 않고 내버려두는 게 이상적인 사회라는 것 정도는 배웠다. 더 이상 어머니에게서 아무것도 가져가고 싶지 않다. 그건 어머니의 반지다. 정우영

최신기사

- 에디터

- 장우철, 유지성, 손기은, 정우성, 양승철, 정우영

- 포토그래퍼

- 이신구